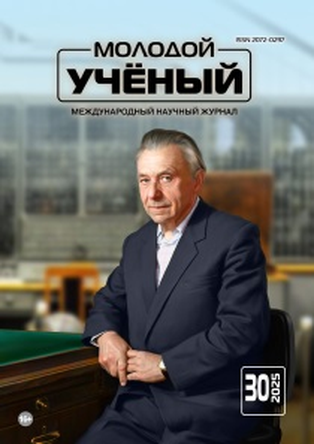

На обложке изображен Николай Петрович Брусенцов (1925–2014),

советский и российский ученый в области информатики и вычислительной

техники.

Николай Петрович родился в украинском

городе Каменское (в 1936–2016 годах — Днепродзержинск). В школьные

годы он серьезно увлекался музыкой. После первых военных бомбежек города семью

Брусенцовых эвакуировали в Оренбургскую область. Там Николай работал

учеником столяра на строительстве Орско-Халиловского металлургического

комбината и одновременно учился в девятом классе вечерней школы г.

Новотроицка. А в 1943 году Брусенцов был призван в ряды

Рабоче-крестьянской красной армии.

По окончании войны Брусенцов вернулся

в Днепродзержинск, где устроился чертежником-конструктором в конструкторское

бюро коксохимического завода. Однако Николай продолжил обучение в городе

Калинине в музыкальной школе и в десятом классе школы рабочей

молодежи. Затем по совету друга он поехал в Москву поступать на

радиотехнический факультет Московского энергетического института, где стал одним

из лучших студентов.

На последнем курсе МЭИ Брусенцов составил

таблицы дифракции электромагнитных волн на эллиптическом цилиндре. Результаты

были опубликованы в «Вестнике Московского университета» в 1954 году

и получили известность как таблицы Брусенцова.

Окончив МЭИ, Николай Петрович по

распределению был направлен на работу в специальное конструкторское бюро

МГУ. В это время МГУ начал переговоры с лабораторией Исаака Брука

о передаче университету ЭВМ М-2, и Брусенцова направили в ЭНИН

осваивать машину. Однако передача М-2 не состоялась, и по инициативе

заведующего кафедрой вычислительной математики Сергея Соболева в МГУ

в начале 1956 года началась работа по созданию собственной

электронно-вычислительной машины, которая была бы недорога, малогабаритна

и пригодна для институтских лабораторий. Был организован ряд семинаров, на

которых Брусенцов выступал с докладами. Идеи молодого ученого понравились

Соболеву, и он добился его перевода на механико-математический факультет

и поручил разработку новой ЭВМ. Он же организовал для Брусенцова стажировку

в секретной лаборатории Льва Гутенмахера, где в то время шла

разработка двоичной ЭВМ на магнитных носителях.

После окончания стажировки на основе

двоичного ферритодиодного элемента Гутенмахера Николай Петрович разработал

троичный сумматор, который устранял недостатки двоичной ЭВМ и показывал

высокую надежность. И чем дальше продвигалась разработка ЭВМ, тем отчетливее

становились преимущества троичной схемотехники.

Вскоре был собран опытный образец

принципиально новой машины, получившей название «Сетунь» по имени протекавшей

рядом реки. Несмотря на бюрократические проблемы Постановлением Совета

министров СССР промышленный выпуск ЭВМ «Сетунь» был поручен Казанскому заводу

математических машин. Первый серийный образец троичной ЭВМ демонстрировался на

Выставке достижений народного хозяйства.

На основе результатов своих работ ученый успешно

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на

тему «Опыт разработки троичной вычислительной машины с логическими

элементами типа быстродействующих магнитных усилителей».

Техническое задание на новую ЭВМ было

утверждено в 1968 году. Машина должна была стать производственным подарком МГУ

к 100-летию Ленина. Помог Брусенцову программист Хосе Рамиль Альварес. Главными

особенностями ЭВМ, получившей название «Сетунь-70», стали троичная симметричная

система представления данных и программ, трехзначная логика в пороговой

реализации на электромагнитных элементах с однопроводной передачей

сигналов. Еще одной важной особенностью «Сетуни-70» была ее совместимость

с двоичной ЭВМ.

К апрелю 1970 года опытный образец

«Сетуни-70» был готов, но он так и остался единственным экземпляром. Новое

начальство вычислительного центра МГУ посчитало, что МГУ — не место для разработки

вычислительных машин, и Брусенцову было запрещено заниматься разработкой

компьютеров. Это заставило ученого переориентировать деятельность лаборатории

на применение ЭВМ для обучения студентов. Поэтому совместно с Рамилем

Альваресом на базе «Сетуни-70» он начал разработку новой автоматизированной

системы обучения, получившей название «Наставник». При создании обучающей

системы разработчики использовали принцип «компьютер + книга». В процессе

эксплуатации система «Наставник» подтвердила свою высокую эффективность

в широком спектре предметов и уровней обучения.

Несмотря на запрет, Брусенцов продолжал

совершенствование ЭВМ «Сетунь-70». Однако дальнейшие исследования были прерваны

его тяжелой болезнью — в конце 1970-х годов у Брусенцова

обнаружили рак. Уже через год после успешной операции ученый смог вернуться

к работе. В начале 1980-х годов он приступил к разработке

диалоговой системы структурированного программирования (ДССП).

Кроме научной деятельности Брусенцов вел

активную педагогическую и общественную деятельность. На факультете

вычислительной техники и кибернетики МГУ он вел спецкурсы «Мини- и микрокомпьютеры»,

«Структурированное программирование», «Автоматизированные системы обучения», «Введение

в троичную информатику».

В 1960–1970-х годах Николай Петрович был

председателем ассоциации вычислительных машин «Сетунь», с 1997 года входил в

совет Виртуального компьютерного музея.

Ученый скончался 4 декабря 2014 года на

90-м году жизни.