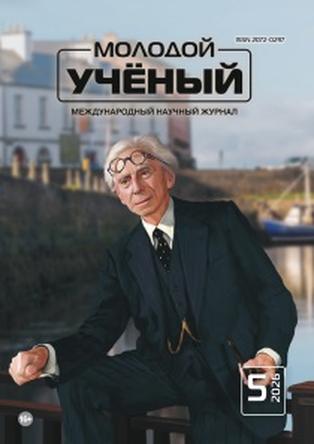

На обложке изображен Вернер Карл Гейзенберг (1901–1976),

немецкий физик-теоретик.

Вернер Карл Гейзенберг родился 5 декабря

1901 года в Вюрцбурге (Северная Бавария). Его отец был профессором

византологии Мюнхенского университета. Помимо блестящих математических

способностей Гейзенберг был музыкально одарен, играл на виолончели, а в

молодости получал уроки фортепиано у пианиста Питера Дорфингера. Еще

школьником он был членом народной милиции, которая поддерживала порядок

в Мюнхене в смутное время, наступившее после поражения Германии

в Первой мировой войне. Сначала он поступил на кафедру математики

Мюнхенского университета, однако, столкнувшись с отказом в посещении

интересующего его семинара по актуальным в те годы вопросам высшей

математики, добился перевода на кафедру теоретической физики. В те годы

весь мир физиков жил под впечатлением нового взгляда на строение атома,

и все теоретики из их числа понимали, что внутри атома происходит нечто

странное.

Защитив диплом, Гейзенберг приступил

в Геттингене к работе над проблемами строения атома. В мае 1925

года у него случился острый приступ сенной лихорадки, вынудивший молодого

ученого провести несколько месяцев в полном уединении на маленьком,

отрезанном от внешнего мира острове Гельголанд. Этой вынужденной изоляцией от

внешнего мира он воспользовался столь же продуктивно, как Исаак Ньютон —

многомесячным заключением в карантинном чумном бараке в далеком 1665

году. В частности, за эти месяцы ученый разработал теорию матричной

механики — новый математический аппарат зарождающейся квантовой механики.

Матричная механика, как показало время, в математическом понимании

эквивалентна появившейся год спустя квантово-волновой механике, заложенной

в уравнении Шредингера, с точки зрения описания процессов квантового

мира.

В 1926 году в Копенгагене Гейзенберг

стал ассистентом Нильса Бора. Именно тогда он и сформулировал свой принцип

неопределенности, и можно утверждать, что это стало его самым большим

вкладом в развитие науки. В то же время Гейзенберг стал профессором

Лейпцигского университета — самым молодым профессором в истории

Германии. Начиная с этого момента он вплотную занялся созданием единой

теории поля — по большому счету безуспешно. За ведущую роль в разработке

квантово-механической теории в 1932 году Гейзенберг был удостоен Нобелевской

премии по физике.

С исторической же точки зрения личность

Вернера Гейзенберга, вероятно, навсегда останется синонимом неопределенности

несколько иного рода. С приходом к власти партии национал-социалистов

в его биографии открылась самая труднопонимаемая страница. Во-первых,

будучи физиком-теоретиком, он оказался вовлеченным в идеологическую

борьбу, в которой теоретическая физика получила ярлык «жидовской физики»,

а сам Гейзенберг был публично назван новыми властями «белым евреем». Лишь

после ряда личных обращений к самым высокопоставленным лицам в рядах

нацистского руководства ученому удалось остановить кампанию публичной травли

в свой адрес. Гораздо проблематичнее выглядит роль Гейзенберга в германской

программе разработки ядерного оружия в годы Второй мировой войны. В то

время, когда большинство его коллег эмигрировали или вынуждены были бежать из

Германии под давлением гитлеровского режима, Гейзенберг возглавил германскую

национальную ядерную программу.

Под его руководством программа всецело

сконцентрировалась на постройке ядерного реактора, однако у Нильса Бора

при его знаменитой встрече с Гейзенбергом в 1941 году сложилось

впечатление, что это лишь прикрытие, а на самом деле в рамках этой

программы разрабатывается ядерное оружие. Действительно ли Гейзенберг умышленно

и по велению совести завел германскую программу разработки атомной бомбы

в тупик и направил ее на мирные рельсы, как он впоследствии

утверждал? Или он просто допустил какие-то просчеты в своем понимании

процессов ядерного распада? Как бы то ни было, Германия атомного оружия создать

не успела.

После окончания войны ученый был арестован

и отправлен в Англию, но вскоре ему разрешили вернуться на родину.

Гейзенберг давал различные объяснения своим действиям, которые еще больше

способствовали падению его репутации за границей.

Он стал директором Физического института

и профессором Геттингенского университета, а затем директором Физического

университета и профессором Мюнхенского университета. В эти годы он

вел активные поиски универсального описания всех видов материи. Это была

грандиозная программа, реализовать которую Гейзенбергу не удалось.

С юных лет проникнутый идеями античной

философии, особенно идеями Платона, Гейзенберг пытался найти такое

всеохватывающее уравнение, которое бы относилось к «праматерии», частными

проявлениями которой и являются, по мысли Гейзенберга, все наблюдаемые

частицы. Одну из центральных ролей играли соображения симметрии, как они

понимаются в математике.

Отмеченная многочисленными национальными

и международными наградами деятельность Гейзенберга не ограничивалась

теоретической физикой. Его перу принадлежат и труды по философии, которой

он всегда уделял большое внимание.

В 1975 году его здоровье стало ухудшаться,

и 1 февраля 1976 года учёный скончался.