В статье рассматриваются проблемы и направления функциональной лексикологии. Исследования последних лет, связанные с анализом функциональных особенностей слова, свидетельствуют о рождении нового направления в лингвистике, целью которого является анализ естественного языка, с присущей ему естественной системностью. Новый подход исследования требует сближения лексикографических знаний о слове с его естественными характеристиками. Иначе рассматривается и понятие функции. Если ранее оно определялось относительно системы языка, то теперь относительно прагматики речи. Основным подходом является коммуникативный подход, включающий не только анализ текста, но и анализ языковой личности. Коммуникативный потенциал слова реализуется в его ассоциативных связях.

Ключевые слова: функция, язык, речь, прагматика речи, текст, ассоциативные связи, коммуникация, языковая личность.

The article considers the problems and directions of functional lexicology. Research in recent years related to the analysis of the functional features of the word indicate the birth of a new direction in linguistics, the purpose of which is the analysis of natural language, with its inherent natural systematicity. The new research approach requires the convergence of lexicographic knowledge of the word with its natural characteristics. The concept of function is considered differently. If earlier it was defined relative to the language system, now relative to the pragmatics of speech. The main approach is the communicative approach, which includes not only text analysis, but also the analysis of the linguistic personality. The communicative potential of the word is realized in its associative links.

Keywords: function, language, speech, speech pragmatics, text, associative links, communication, linguistic personality.

Выдвижение на первый план новых аспектов учения о слове стимулировало создание функциональной лексикологии. Функциональная лексикология не существует пока как целостное, вполне сложившееся направление. Однако исследования, связанные с анализом функциональных качеств слова, свидетельствуют о рождении нового подхода в лингвистике.

Подход к языку как средству общения выдвинул свою проблематику в исследовании единиц разных уровней с ориентацией на коммуникацию. Целью функциональной лингвистики стал анализ естественного языка с присущей ему естественной системностью.

Это включило понятие естественного языка в иное противоположение, чем ранее отмечаемые: естественный язык — искусственный язык (метаязык), естественный язык — формализованный язык (формальная модель языка, приспособленная для решения одной из проблем компьютеризации, — общения с компьютером на естественном языке). Изучение языка как средства общения создает противоположение естественный язык, естественная системность — структурированная системность как результат исследования языка, как системы с присущей ей абстрактностью. Для лексического уровня — это та высокая степень лингвистической абстракции, в которой выступает слово в словаре, реализующем подход к лексике как системе.

Новое противопоставление вызывает в настоящее время потребность сближения «лексикографических значений» с реальными, «естественными» характеристиками слов, презентации в словаре не того, как следует употреблять слово, а как оно реально употребляется. В развернутом виде эти устремления отражены в прогнозировании развития лексикографии, в определении нового типа словаря — словаря активного типа, представляющего собой комплексный, интегративный словарь. Это же отражено и в критической оценке состояния русской лексикографии. Пути решения насущных задач связываются как с общей проблемой представления лексикографических знаний, так и с определением возможностей исследования естественного лексикона, естественной системности.

Перемещение акцентов в исследовании языковых единиц разных уровней вызвало изменения в когнитивной базе, определяющей терминологическую систему коммуникативного аспекта языковых единиц.

Это коснулось прежде всего понимания функции: если оно ранее определялось относительно системы языка, то теперь относительно прагматики речи и коммуникативных целей речевых актов. Соответственно в иных границах представляется и функциональное описание разных уровней языка. Для функциональной грамматики — это описание не от смысла к форме, а от мыслительной деятельности к обслуживающим ее формам. Движением от мысли, диктующей отбор лексических средств, для ее выражения, определяются и функциональные характеристики слов.

Иное содержание приобретает и понятие контекста: контекст — отрезок текста, вычлененный и объединенный языковой единицей, которая функционирует в нем, выявляя свое значение. То есть, контекст представлен в ипостаси текстового фрагмента, достаточного для определения функционально-семантической нагруженности слова. Контекст позволяет выявить смыслы, потенциально заложенные в языковой семантике слова. Это вносит свои уточнения в понимание текстовой ипостаси слова как своего рода коррелята системных единиц.

Особого внимания в определении проблематики функциональной лексикологии, в определении путей и объектов исследования этого аспекта слова требуют следующие основные положения.

Коммуникативный подход к языку, его средствам, имея в виду лексические средства, изменил соотношение понятий система — основанное на системном подходе лексикографическое описание — речь (текст). «Между этими двумя противопоставлениями- слово в словаре и слово в речи — существует промежуточная плоскость транспонирующая «словарные» лексемы со всей сложностью глобальностью их смыслового содержания в расчлененные значимости при помощи парадигматических и синтагматических связей в лексико-семантической системе языка» [1, с. 60].

Коммуникативный аспект вызвал перемещение в центр внимания речевые произведения — тексты, а также включение в анализ языковой личности. Это вносит свои коррективы в соотношение система — речь (текст) и предполагает оценку коммуникативной роли личности.

В общении языковая личность выступает в двух ипостасях — это говорящий (пишущий)и адресат (читатель). В функциональном преломлении учитывается чаще одна из коммуникативных ролей, возможных в коммуникации для отдельной личности. У Ю. Д. Апресяна доминирует первая: «Для говорения требуется существенно больший объем собственно языковых знаний, чем для понимания» [2, с. 128]. Хотя это не оговаривается, но представляется, что речь идет о говорении на изучаемом языке. Соответственно словарная статья активного словаря должна содержать (в идеале) исчерпывающую информацию о лексеме, т. е. сообщать весь объем знаний о ней, который входит в состав языковой компетенции говорящих.

Подход с другой стороны, т. е. с ориентацией на «получателя», более или менее последовательно представлен в книге Б. С. Мучника «Человек и текст. Культура письменной речи». Этот подход предполагает психолингвистические акценты. У Б. С. Мучника — это выделение особого сегмента коммуникации, у Л. А. Климковой [3] — ассоциации, основанные на них значения: та информация, те представления, те коннотации, которые возникают у получателя речи при восприятии слова. Однако остается открытым вопрос о том, как это восприятие «задается» говорящим? «Если идти при этом от мысли, видеть в слове «элементы» информации, те или иные «образы», т. е. «ассоциативные потенции слова», «вписывающиеся в его центробежные потенции».

Типовые ассоциации — отражены в социальной природе языка. В этом выражена специфика слова: «Если для установления элементов слова необходим анализ, то само слово не является результатом анализа предложения. Ведь предложение существует только в речи, в дискурсивном языке, в то время как слово есть единица, пребывающая вне этого дискурса, в сокровищнице разума» [4, с. 159]. В речи, в дискурсе, таким образом, «инобытие слова», перемещение из одной среды существования в другую, при котором определенным образом коррелируют характеристики слова.

Так, в значении слов толстый и тонкий не отмечено словарями соотношение с социальными характеристиками. Они наслаиваются на характеристику физических качеств, свидетельствующих о благополучии, ассоциируются с ними. Это стало устойчивой ассоциацией, идущей от Гоголя: «Толстые лучше на этом свете умеют обделывает свои дела, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особым поручениям, или только числятся и витают туда сюда … Толстые же никогда не занимают косвенных должностей». Ср. также у Чехова, Михалкова «Толстый и тонкий».

Наряду с укрепившимся ассоциациями, могут возникать ситуативные ассоциации, но при всем своем своеобразии лексического наполнения отражающие общие закономерности.

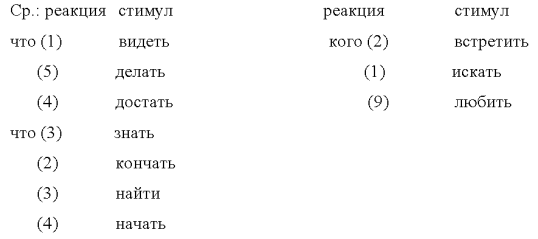

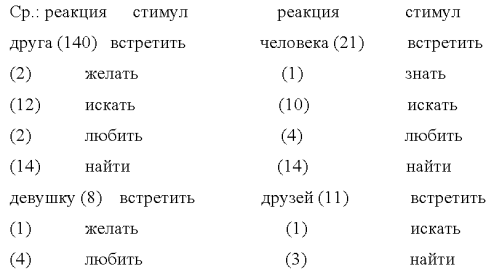

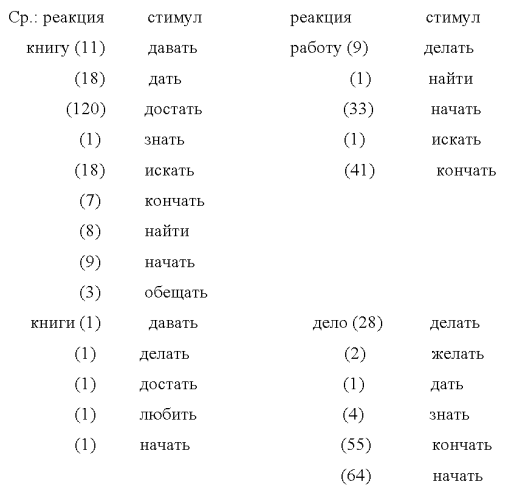

Так типовая лексическая сочетаемость относительных значений глагольных полисемантов находит своё отражение в ассоциативных связях. Анализ этих связей показывает, что синтагматические реакции отражают прежде всего стандартные семантические отношения, то есть те, которые опираются на семантические связи в системе языка, связи регулярные, частотные. В ассоциативных полях глагольных слов-стимулов синтагматические реакции занимают ведущее положение. Если парадигматические реакции являются реакциями, принадлежащими к одной части речи, что и стимулы, то синтагматические реакции — реакциями, образующими со словом-стимулом некоторое грамматически верное сочетание. «В «синтагматических» реакциях преобладает не семантическая (парадигматическая), а линейная (синтаксическая) связь между двумя словами…

Объектные ассоциации характеризуются большим разнообразием. Однако и среди них имеются реакции, которым свойственна регулярность. Это:

1) ассоциации, обобщённо указывающие на объект действия, представляющие собой дейктические указатели.

(см. также реакции что-то, что-нибудь, что-либо, чего-то);

2) ассоциации, называющие лицо, находящиеся с субъектом действия в родственных или дружеских отношениях, а также лицо, характеризуемое по возрастному, половому или родственному признаку.

3) ассоциации, называющие конкретные предметы и отвлечённые понятия, связанные с каким-либо видом деятельности.

Анализ ассоциативных связей позволяет сделать вывод, что реакции, входящие в объектную зону, достаточно точны.

Объектные реакции структурируют ассоциативные поля глаголов, значения которых нуждаются для восполнения смысла в объектных распространителях. Так как в ассоциативном поле стираются границы между значениями, синтагматические реакции могут коррелировать с компонентами как одного, так и нескольких значений полисеманта одновременно. Так, например, объектная ассоциация «что» коррелирует с синтагматическими компонентами двух производных значений глагола видеть , а также с синтагматическими компонентами четырех значений глагола делать .

Движение от системы к речи/тексту включает, таким образом, еще одно звено — звено ассоциативных связей с присущими им видами, с их опорой на семантические компонентызначения, с экспериментально подтвержденной их соотнесенностью с семантическими отношениями и связями, присущими словам в лексико-семантической их организации. О функциональной значимости ассоциаций свидетельствует следующее замечание: «Значение — не ассоциация, но знание ассоциаций» [5, с. 10]. Ассоциативные связи — это и своеобразный этап в овладении значением слова, с опорой на собственный речевой опыт (ср. на уроке в 4 классе — Что значит телеграф? — Это телефон! — Это почта! Усвоенный ассоциативный ряд по совместности — Почта. Телеграф. Телефон).

Актуализация ассоциативных потенций слова происходит в тексте, в речевом произведении. Отсюда и значимость не только для восприятия, понимания текста, но и для продукции, для текстообразования. Индивидуализированные, нетипичные, маловероятные ассоциации, будучи представленными в тексте, воспринимаются читателем «приобщающимся» к лексикону автора.

Анализируя статьи «Словаря ассоциативных норм», легко убедиться в том, что ассоциативное поле любого слова (полнозначного) фокусирует прямо или косвенно его лингвистические параметры, отражает мнообразие семантических, грамматических, тематико-ситуативных и оценочно-прагматических связей. Все это и определяет способность слов участвовать в текстообразовании в качестве важнейших элементов структуры текста.

Недостаточность презентации ассоциативных связей слов в лексикографических изданиях создает свои трудности для исследования ассоциативных потенций слова, важных для определения закономерностей текстообразования, определения функциональных свойств лексических единиц, с которыми соотносится лексическая структура текста. Само понятие лексической структуры текста представляется сугубо функциональным. Это структурированная парадигматически и синтагматически совокупность слов, сложившаяся в результате отбора, обусловленная решением определенных коммуникативных задач.

Исследование функциональных характеристик слова, опирающихся на ассоциативные свойства, а в их числе и те, которые не соотносятся непосредственно с семантическими признаками, это один из этапов в решении задач функциональной лексикологии. Здесь открываются возможности увидеть то, что стоит за словом в создании общего смысла текста, поскольку смысл текста не сводится к сумме смыслов его составляющих.

Одним из центральных объектов исследования для функциональной лексикологии являются художественные тексты, а прежде всего те фрагменты, которые могут выделяться по коммуникативным признакам в их структуре: монолог, диалог, их текстовые окружение, раскрывающее ситуацию коммуникации, пространственные и временные ее параметры и т. д., а также речевые произведения — высказывания героя художественного произведения в определении лексикона «языковой личности».

Художественный текст укладывается в общую коммуникативную модель, хотя и со своими осложнениями: здесь, как отмечают многие ученые, два типа адресатов — в воображаемом «ты» в рамках художественного текста и реальной адресат — читатель. Здесь и два говорящих — автор, писатель. И хотя писатель — текст — читатель не находятся в таком тесном взаимодействии в пределах единой ситуации, локализованный в пространстве и во времени, коммуникативные закономерности текстообразования выполняют это: писатели создают такие формы, такие значения, которые предположительно понятны читателю или которые могут быть эксплицитно ему адресованы, которые возбуждают реакцию, те, которые вообще ориентированы на получателя, как это происходит в разговоре.

Художественный текст в своем образовании отражает закономерность устного общения: «При говорении мы часто употребляем формы, которые мы никогда не слышали от данных слов, сочетаем слова, хотя и по определенным законам их сочетания, но зачастую самым неожиданным образом, во всяком случае, не только употребляем слышанные сочетания, но и постоянно делаем новые» [6]. Ср.: «Мемуары меня влекут нещадно. Чем старше, тем мемуарнее» (А. А. Реформатский).

Таким образом, художественный текст создает возможности для адекватного описания реального употребления слов, их естественной организации.

Коммуникативной аспект слова, на который в своих основных устремлениях направлена функциональная лексикология, предполагает двустороннюю обращенность — к системе и к тексту. Функционирование слова раскрывается с учетом правил нормативного образца для употребления слова, который сложился на основе традиционного его употребления, своего рода стандарта, с одной стороны — с учетом представленных в тексте явлений «реального», «естественного» употребления слов, реализующих ассоциативные потенции слов. Первое создает фон, на котором отчетливо выступают свойства, не обобщенные в нормативных рекомендациях толкового словаря, в правилах слов.

Разработка функциональной лексикологии, которая предполагает основным объектом анализа художественный текст, в своих коммуникативных фрагментах отражающий закономерности устной коммуникации, позволит увидеть и интерпретировать явления в употреблении слов, в их отборе, позволяющие считать, что именно на слове строится все здание художественного текста.

Развитие функциональной лексикологии предполагает освещение целого комплекса вопросов, в числе которых первоочередными можно считать вопрос о материале и вопрос о методах его анализа. От решения этих вопросов прежде всего зависит возможность построения функциональной лексикологии на прочной экспериментальной основе. Именно хорошо организованный и последовательно осуществленный эксперимент позволит подойти к решению центральной задачи функциональной лексикологии — определению закономерностей употребления слов в условиях коммуникации, в конкретных коммуникационных ситуациях.

Таким образом, целью функциональной лексикологии является анализ слова, представленного в словаре, и слова, представленного в тексте. Это неизбежно приводит к мысли о создании словаря нового типа. При этом необходимо помнить, что в художественном тексте велика роль не только отправителя, но и получателя. Немаловажную роль в анализе текста играют ассоциативные связи слова. Открытым остается вопрос и о методах анализа коммуникативного акта.

Литература:

- Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М.: Просвещение, 1972.

- Апресян Ю. Д. Формальная модель языка и представление лексикографических знаний. //Вопросы языкознания.- 1990.- № 6. — с. 123–139.

- Климкова Л. А. Ассоциативное значение слов в художественном тексте //Филологические науки. — 1991. — № 1.

- Засорина Л. Н. Автоматизация и статистика в лексикографии. (Работа над частотным словарём русского языка). — Л.: ЛГУ, 1966. — 128с.

- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. –М.: Наука, 1987—263 с.

- Никитин М. В. Лексическое значение слова. М., 1983. –127с.