Ключевые слова: космические образы, космическое пространство, образ космоса, троп, метафора, метафорический контекст, поэтический текст.

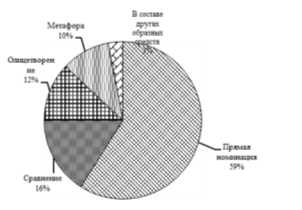

Вторичные космические образы, выступающие как один из способов создания поэтической картины мира и основанные на поиске аналогий и уподоблений познаваемых явлений, функционируют в составе тропеических средств, среди которых доминируют сравнение, олицетворение, метафора. Соотношение прямых и образных употреблений в поэзии начала ХХ века: 59 % — прямая номинация, 41 % — переносные словоупотребления, среди них: сравнение — 16 %, олицетворение — 12 %, метафора — 10 %, другие образные средства — 3 %, что отражено в диаграмме «Прямые и образные космические наименования в языке поэзии начала ХХ века» (рис. 1), согласно данным которой прямая номинация космической лексики составляет 59 %, переносные словоупотребления — 41 %, среди них: сравнения — 16 %, олицетворения — 12 %, метафора — 10 %, другие образные средства — 3 % [3, с. 51].

Рис. 1. Диаграмма «Прямые и образные космические номинации в языке поэзии начала ХХ века»

Метафора представляет интерес как одно из средств отображения образно-поэтической картины мира, поскольку выбор лексических единиц, вовлеченных в процесс метафоризации, в результате которого происходит трансформация семантики лексем, появление у них новых смыслов, обусловлен ценностными ориентирами поэтов начала ХХ века. Модель метафоры складывается из двух компонентов: метафоризируемый компонент — космическое наименование и неметафоризируемый компонент, определяющий связь космических образов с реалиями окружающего мира, выявляющий закономерность формирования и функционирования метафорической парадигмы.

Космические образы, функционирующие в составе метафоры в поэзии начала ХХ века представлен широким спектром космических номинаций, однако в создании метафорического образа космоса наиболее задействованы наименования таких тематических групп (ТГ) и тематических подгрупп (ТП), как ТГ «Небесные тела» (ТП «Светила и явления, связанные с ними» (солнце, луна, луч, заря, рассвет, закат), ТП «Общее обозначения небесных тел» (звезда, планета, светило, комета, созвездие, метеор)) и ТГ «Небесная сфера» (ТП «Небесные и атмосферные явления» (гром, туча, зарница, облако, гроза, радуга, зарево, молния, дождь)), низкою частотностью в метафорических контекстах отличаются наименования ТГ «Общие обозначения космического пространства». Приведем примеры многообразия метафорических космических единиц в текстах некоторых поэтов начала ХХ (см. таблицу «Метафоризируемые космические наименования в поэзии начала ХХ века», отражающую метафорическое воплощение космической лексики в лирических произведениях поэтов указанного периода).

Таблица

Метафоризируемые космические наименования в поэзии начала ХХ века

|

ТГ |

Поэт ТП, ТО |

К.Бальмонт |

В. Брюсов |

М.Волошин |

Н.Гумилев |

|

«Общие обозначения космического пространства» |

_________ |

_______ |

мир(-ы) (3 с/у) |

вселенная (2 с/у) мир(-ы) (2 с/у) |

_______ |

|

«Небесные тела» |

ТП «Общее обозначение небесных тел» |

звезда (8 с/у) планета (4 с/у) светило (4 с/у) |

звезда (8 с/у) комета (6 с/у) |

звезда (10 с/у) созвездие (8 с/у) |

звезда (12 с/у) созвездие (6 с/у) светило (5 с/у) комета (4 с/у) метеор (3 с/у) |

|

ТП «Светила и явления, связанные с ними» |

луна (14 с/у) солнце (13 с/у) заря (10 с/у) луч (7 с/у) |

луна (13 с/у) солнце (11 с/у) заря (7 с/у) луч (7 с/у) рассвет (3 с/у) |

солнце (19 с/у) луна (17 с/у) заря (13 с/у) закат (12 с/у) луч (11 с/у) |

солнце (17 с/у) луна (14 с/у) луч (12 с/у) | |

|

«Небесная сфера» |

ТП «Небо и явления, связанные с ним» |

_______ |

небо (7 с/у) |

_______ |

небо (7 с/у) |

|

ТП «Небесные и атмосферные явления» |

гроза (9 с/у) облако (9 с/у) туча (9 с/у) гром (8 с/у) зарница (7 с/у) радуга (7 с/у) |

дождь (8 с/у) молния (7 с/у) радуга (6 с/у) гроза (5 с/у) зарево (5 с/у) |

молния (9 с/у) туча (9 с/у) радуга (5 с/у) |

молния (8 с/у) гроза (7 с/у) радуга (5 с/у) зарница (3 с/у) зарево (3 с/у) |

В целом в рассматриваемых поэтических текстах в метафорических контекстах космические наименования в составе метафоры наиболее актуализируются в раннем периоде творчества. Приведем примеры:

К. Бальмонт: ты — солнце во мраке ненастья (Бальм., 1895) — бросил с неба им цветы, вызвал радугу мечты (Бальм., 1900).

В. Брюсов: уступает земное звездам небесной любви (Брюс., 1893) — и вы…, чьи грозно вопящие тени в лучах побед вознесены (Брюс., 1920).

М. Волошин: промелькнула она, как осенней порой луч блестящего дня (Волош., 1894) — сознанье — вспышка молнии в ночи (Волош., 1923).

Н. Гумилев: …вышина властно превратила сердце в солнце (Гум., 1900) — и в душе твоей вспыхнет свет самых вольных Божьих комет (Гум., 1920).

Космические единицы, метафоризируемые в поэзии всех анализируемых авторов, активно использовались в составе метафоры в лирике других русских поэтов разных временных периодов и литературных течений, о чем свидетельствуют материалы «Словаря языка русской поэзии» (Словарь языка русской поэзии 2004), согласно данным которого наименования звезда, солнце, луна (месяц), луч, заря, радуга проявляют высокую частотность в метафорических контекстах:

‒ звезда: звезда дружбы (Вяз., Хомяк.), звезда счастья (Пушк., Фет), звезда надежды (Жук., Рыл.), звезды глаз, очей (Лерм., Плещ.).

‒ солнце: солнце любви (Якуб.), солнце радости (Тепл.), солнце юных дней (Майк.), солнце мысли (Боровик.).

‒ луна (месяц): луна счастья (Мерзл.).

‒ луч: луч взора (Фет), луч сердца (Сумар.), луч вечности (Держ.), луч радости (Тютч.).

‒ заря: заря грез (Григ.), заря отрады (Люц.).

‒ радуга: радуга надежды (Бест.-Марл.)

В функциональной направленности метафорических космических образов в поэтических текстах начала ХХ века прослеживается антропоцентризм, хотя эти образы могут выполнять и другие функции. Таким образом, космические образы в лирике К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Волошина, Н. Гумилева могут использоваться для описания:

‒ внутреннего мира человека: о, да, в начале было Слово, и как не помнить мне его!... Сознанье, Сила и Основа — три солнца духа моего! (Бальм., 1903); я брошен ею, но не плачу: видишь ли: я улыбаюсь. — Твоя улыбка — рассвет печальный над погоревшей деревней (Брюс., 1913).

‒ внешнего образа человека: и, трепеща, необычайны, горе мы подняли сердца и причастились страшной Тайны в лучах пылавшего лица (Волош., 1904–1905);если звезды ясны и горды, отвернутся от нашей земли, у нее есть две лучших звезды: это смелые очи твои (Гум., 1915).

‒ физиологических и психических процессов человека: клесам, к горам, к вершинам белоснежным я мчусь в мечтах, как будто дух больной, я бодрствую над миром безмятежным и сладко плачу и дышу — луной (Бальм., 1894); мы вдруг умираем, в истоме дрожа, без сил умираем и дышим луной (Брюс., 1898).

‒ эмоциональных состояний: ты хочешь, чтоб была я смелой? Так не пугай, поэт, тогда моей любви, голубки белой на небе розовом стыда (Гум., 1912).

‒ действий человека (чаще всего движения): не кляните, мудрые. Что вам до меня? Я ведь только облачко, полное огня. Я ведь только облачко. Видите: плыву. И зову мечтательней… Вас я не зову (Бальм., 1902).

‒ артефактов: сестра ожиданий моих, звезда исканий полночных, огонь мгновений урочных (о храме) (Бальм., 1906); Париж, Царьград, и Рим — кариатиды при входе в храм! Вам — солнцам-городам, кольцеобразно легшим по водам, завещан мир. В вас семя Атлантиды (Волош., 1915); давно без карты и магнита кручусь в волнах, носим судьбой, и мой маяк — звезда зенита… (Брюс., 1919).

‒ отвлеченных понятий: я жаждал слиянья с лучом откровенья, созвучия встречи с бессмертной душой (Бальм., 1897);ввысоте небесной засветлеют звезды золотые из разрыва туч. Это звезды истины и знанья, и они не меркнут никогда (Волош., 1897);четвертый воскликнул: «Мы эти мгновенья навек околдуем: да светятся, святы, они над вселенной в лучах вдохновенья» (Брюс., 1017)

‒ времени (будущего и прошедшего): ичерный тисс одели леса склоны… Туда идем, к закатам темных дней, во сретенье тоскующих теней (Волош., 1907); огни твоей земной вселенной — как тень в лучах иных миров! За гранью счастий и несчастий, есть лучшей жизни небосклон (Брюс., 1907); пойми великое предназначенье славянством затаенного огня: в нем брезжит солнце завтрашнего дня, и крест его — всемирное служенье (Волош., 1918).

‒ обрядов и ритуалов: жернов крутится упорный, белый праздник ночью черной… звезды обновленья прорезают как туман, в круге знаменье, раденье, со святой водою чан (Бальм., 1906)

‒ мира природы: акогда к устам красный льнет закат, по златым следам, мы к иным цветам, мы к плодам-звездам удалимся в сад (Бальм., 1916).

Космические образы в поэтических текстах начала ХХ века активно вовлекаются в метафорический процесс, в результате чего при метафоризации образов космического пространства прослеживается общая семантизация, являющаяся, с одной стороны, соответствующим продолжением традиций русских поэтов различных эпох, с другой стороны осмысленная в русле поэзии начала ХХ века.

Литература:

- Словарь языка поэзии (образный арсенал лирики конца XVIII — начала ХХ в.) / Н. Н. Иванов, О. Е. Иванова. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство «Русские словари»: ООО «Транзит книга», 2004. — 666 с.

- Туранина Н., Биль О. Космическое пространство в поэзии Серебряного века (на материале текстов К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Волошина, Н. Гумилева). — Germany: LAP LAMBERT Academik Publishing, 2011. — 174 с.

- Туранина Н., Биль О. Образ космоса в поэзии начала ХХ века: лингвистический аспект: Монография. — М.: Издательство «Спутник*», 2011. — 108 с.