Компьютерная визуализация учебной информации по физике

Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент

Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко

В статье приводится пример электронного ресурса для обучения физике, являющегося частью информационной системы, построенной по модульному принципу.

Ключевые слова: интерактивность, контент, учебные компьютерные модели, электронные образовательные ресурсы, ЭОР, информационные ресурсы образовательного назначения.

Современный учебно-методический комплекс для общеобразовательной школы включает информационные ресурсы для учащегося и для учителя. Он может предполагать использование определенных видов внешних информационных ресурсов: учебника и других учебных материалов на традиционных носителях, универсальных электронных энциклопедий, программного обеспечения прикладного характера и др. Основными видами специализированных компонентов информационных ресурсов на электронных носителях, используемых сегодня в общем образовании, являются:

информационно-справочные ресурсы (энциклопедии, словари, собрания сочинений и т. д.);

практикумы (виртуальные конструкторы, программы имитационного моделирования, учебно-производственные среды);

тренажеры, готовые системы тестирования и тестирующие оболочки, позволяющие методисту и учителю наполнять их собственными базами тестов;

программированные учебники, предлагающие учащемуся методически выверенную систему представления учебного материала и контроля знаний;

системы, обеспечивающие управленческую деятельность и взаимодействие в локальной сети и Интернете внутри школы и вне школы.

Активное взаимодействие пользователя с электронным образовательным ресурсом (ЭОР) является обязательным элементом современного образования. Уровень интерактивности (уровень активности пользователя при работе с ЭОР) служит одним из важнейших показателей качества этого ресурса. С технической точки зрения ЭОР — это совокупность программ и данных, с точки зрения потребителя — это контент (совокупность содержательных элементов, представляющих объекты, процессы, абстракции, которые являются предметом изучения). По существу, контент — это то, что пользователь ЭОР видит и слышит. Контент, как правило, дополняется элементами управления, которые позволяют перемещаться по содержательному массиву, т. е. переходить от одного его фрагмента к другому. Организацию перемещения с помощью этих элементов называют навигацией. Элементы навигации чаще всего располагаются на периферии экрана. Под интерактивным понимается электронный контент, в котором возможны операции с его элементами: манипуляции с объектами, вмешательство в протекающие процессы. Как правило, такие операции производятся в активном поле контента, которое может занимать как весь экран, так и его часть.

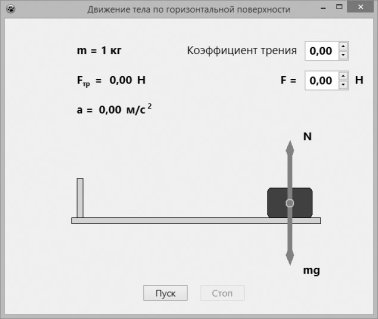

Рассмотрим ЭОР, созданный нами для изучения законов Ньютона (рис. 1). На экране компьютера изображено тело массой m, которое первоначально покоится. При этом на него действую две силы: сила тяжести mg и сила реакции опоры N (равные по величине, но противоположные по направлению).

Рис. 1. Тело покоится на горизонтальной поверхности

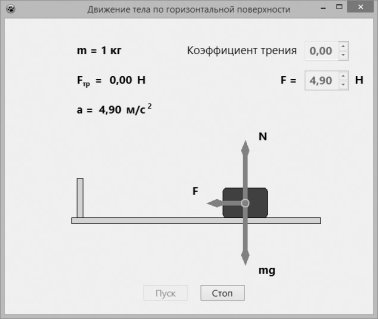

Пользователь ЭОР имеет возможность изменять значение коэффициента трения скольжения поверхности, на которой находится тело, и горизонтальную силу F, действующую на тело. В случае, когда трение отсутствует, а сила F отлична от нуля, получается такой вариант движения тела, который изображен на рис. 2. Тело движется с ускорением a (a = const).

Рис. 2. Тело равноускорено скользит по горизонтальной поверхности без трения

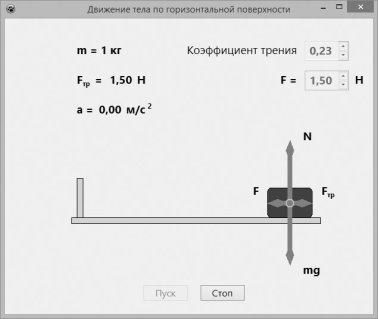

Если трение отлично от нуля, то возможна ситуация, представленная на рис. 3, когда сила F равна по величине силе трения Fтр, и тело покоится (a = 0). Справедливо соотношение F < µmg, где µ — коэффициент трения скольжения. В данном случае можно говорить о наличии трения покоя.

Рис. 3. Тело покоится, сила трения покоя отлична от нуля и равна горизонтальной силе, действующей на тело

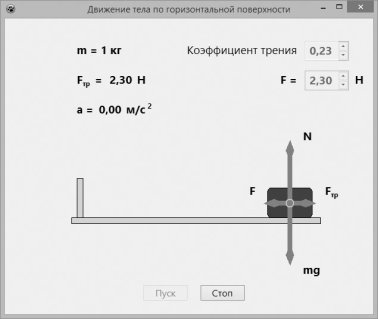

При F =µmg ситуация похожа на предыдущую (рис. 4): тело покоится (a = 0). Это предельный случай, когда ускорение все еще равно нулю. Если в такой ситуации телу сообщить некоторый импульс, оно начнет двигаться равномерно и прямолинейно.

Рис. 4. Тело вновь покоится, сила трения покоя отлична от нуля и равна горизонтальной силе, действующей на тело

Рис. 5. Тело движется равноускорено, сила трения скольжения меньше горизонтальной силы, действующей на тело

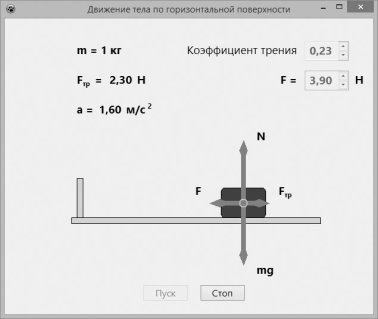

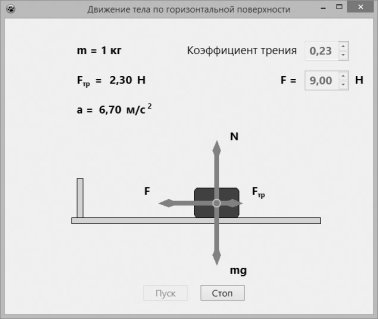

При дальнейшем увеличении силы F тело начинает двигаться равноускорено (a = const), что показано на рис. 5. Сила трения имеет максимальное значение, которого она достигла в случае, изображенном на рис. 4. Это так называемое трение скольжения. Если продолжать увеличение силы F, это приведет к увеличению ускорения, но движение будет оставаться равноускоренным (рис. 6).

Рис. 6. При увеличении горизонтальной силы тело скользит с большим ускорением

Таким образом с помощью данного ЭОР можно продемонстрировать учащимся движение тела согласно законам классической динамики. Учебные компьютерные модели (программы, предназначенные для обучения), примером которых является рассмотренный в статье ЭОР, позволяют наблюдать явления и процессы в динамике. В то же время такие программы предоставляют возможность увидеть на экране компьютера абстрактные объекты (в нашем случае, это, например, силы) [1]. Кроме того, преимущество данного ЭОР перед традиционными наглядными средствами обучения проявляется в том, что он позволяет наблюдать движение тела и одновременно с этим видеть характеристики движения (в первую очередь, ускорение) и причины такого движения (силы, действующие на тело).

Внедрение в процесс обучения электронно-вычислительной техники и ЭОР делает актуальным создание таких учебных программ, пособий и других материалов нового типа, ориентированных на использование персональных компьютеров в обучении. Именно по этой причине возникает потребность в создании принципиально новой технологии обучения, построенной на базе взаимодействия «человек-компьютер» [2, 4].

Рассмотренный в статье ЭОР является частью информационной системы, с помощью которой учащиеся изучают классическую механику. Система построена по модульному принципу. Каждый модуль посвящен отдельной теме механики и содержит следующий контент: объяснительную часть (учебную теорию), виртуальную экспериментальную часть (учебные компьютерные модели механических взаимодействий), контрольную часть (задания и тесты).

Также мы предлагаем методику решения физических (предметных) задач с помощью компьютерных моделей, ориентированную на формирование у учащихся умений системного исследования, направленного на решение конкретной проблемы [3].

Литература:

- Данилов О. Е. Моделирование газа в физическом симуляторе / О. Е. Данилов // Молодой ученый. — 2015. — № 4. — С. 20–26.

- Данилов О. Е. Обучение в человеко-машинных системах / О. Е. Данилов // Дистанционное и виртуальное обучение. — 2015. — № 2. — С. 84–90.

- Данилов О. Е. Решение задач механики с помощью компьютерных моделей / О. Е. Данилов // Дистанционное и виртуальное обучение. — 2015. — № 3. — С. 40–48.

- Данилов О. Е. Создание систем виртуальной реальности для обучения физике / О. Е. Данилов // Дистанционное и виртуальное обучение. — 2015. — № 4. — С. 20–27.