This article identifies the key probabilistic-time characteristics of the processes of testing protocols and derived analytical expressions for their calculation. Shows the mathematical model of the testing process, the optimization algorithms of the timing and complexity of the tests.

Key words: System of indicators, the method of Wilson, multiservice networks, telecommunications protocols, mathematical apparatus of processing

Методы спецификаций инфокоммуникационных протоколов еще недостаточно исследованы, а существующие модели проектирования протокольных спецификаций очень многое не позволяют принять во внимание. Развития средств спецификации и тестирования телекоммуникационных протоколов показывает, что переход к сетям следующего поколения NGNи возникновение мультисервисных конвергентных сетей связи привели к резкому усложнению телекоммуникационных протоколов и к увеличению затрат на их тестирование и на сертификацию реализующего эти протоколы телекоммуникационного оборудования.

Методика проведения испытаний телекоммуникационных протоколов, обеспечивающая полную проверку основных показателей качества функционирования сетевого элемента (узла коммутации) при высокой степени автоматизации процесса испытаний.

Метод базируется на математическом аппарате, позволяющем получать оценки вероятностных характеристик качества функционирования узла коммутации с любой точностью и достоверностью. Сформулированы требования и приведена структура программно-аппаратных средств, необходимых для реализации процесса испытаний.

Организация этого процесса требует решения следующих ключевых вопросов:

– выбор системы показателей;

– физическая модель среды;

– методика проведения проверки;

– математического аппарат обработки результатов.

Система показателей должна быть функционально полной, адекватно отражать качество функционирования узла коммутации, допускать возможность объективного измерения и иметь критерии оценок. В совокупности система показателей должна характеризовать доступность предоставляемых услуг абоненту, предсказуемость ответной реакции на действия абонента, правильность обработки получаемой от абонента информации, непрерывность предоставляемого обслуживания.

На основе требований и существующих нормативных документов, с учетом Рекомендаций ITU серий Е.800, Q.500, Y.1540 в качестве основных показателей, кроме вероятности потери вызова/сессии (по видам связи), приняты следующие:

- вероятность отсутствия акустических сигналов;

- вероятность ошибочного выбора направления;

- вероятность преждевременного разъединения;

- вероятность не состоявшегося разъединения;

- вероятность неправильного начисления платы;

- вероятность неадекватной реакции на нестандартные действия абонента;

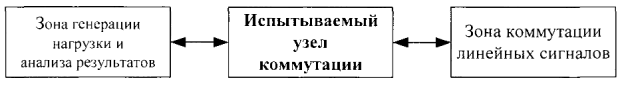

Модель среды, используемая для проведения испытаний, включает в себя зону генерации нагрузки и анализа результатов и зону коммутации линейных сигналов. Структура модели представлена на рис. 1

Рис. 1. Структура модели среды

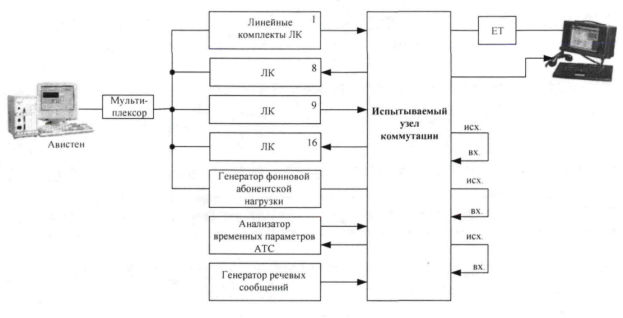

В состав зоны коммутации входит следующее оборудование: реальные соединительные линии, обеспечивающие включение испытуемого сетевого элемента в сеть связи, протокол-тестер линейной сигнализации и часть того станционного оборудования испытуемого элемента, в котором могут осуществляться «завороты» исходящего направления на входящее. Организация таких заворотов с использованием средств маршрутизации в сетевом элементе позволяет значительно уменьшить необходимое число блоков генерации нагрузки и осуществлять в пределах одной станции исходящие, входящие и транзитные соединения. Детальная структурная схема комплекса приведена на рис. 2

Рис. 2. Комплекс тестирования телекоммуникационных протоколов

Структура организации испытаний реализует обработку потока входящих вызовов по всем видам связи параллельно. Состав групп рассчитывается, исходя из общей емкости испытуемого сетевого элемента, числа подключаемых соединительных линий, удельной нагрузки абонентской линии и числа транзитов, которые можно реализовать в испытуемом сетевом элементе на период проведения испытаний. Расчет состава групп и получения оценок вероятностей потерь по всем видам связи автоматизирован и проводится на основе приведенных выше математических моделей в программном комплексе, управляющем процессом генерации нагрузки после ввода исходных данных.

Использование подобной схемы проведения испытаний позволяет:

– минимизировать аппаратные средства генерации нагрузки,

– автоматизировать процесс проведения испытаний,

– получать достоверные оценки качества функционирования сетевого элемента по всем видам связи

– проводить испытания на стенде, что исключает воздействие случайных внешних факторов. Оценка результатов является одним из существенных аспектов процесса проведения испытаний. По всем контролируемым параметрам отдельно и в совокупности непрерывно фиксируется общее число попыток (вызовов) N и число неуспешных вызовов п. Число неуспешных вызовов есть случайная величина и характеризуется вероятностью возникновения данного события. Разработанный математический аппарат позволяет получить доверительные оценки вероятности наступления события (в частности, потери вызова) с заданной степенью достоверности. Предлагаемый метод получения оценок основан на использовании приближения распределения случайной величины п нормальным распределением, методом Вильсона. Существенное преимущество предлагаемого метода состоит в том, что расчет границ вероятности потерь и необходимого числа вызовов N (потери трактуются в широком смысле, по всем контролируемым параметрам) производится постоянно во время проведения испытаний и прямо зависит от реального функционирования испытуемого сетевого элемента, в отличие от известных методов, где число N генерируемых вызовов устанавливается изначально и иногда на порядки превосходит необходимое.

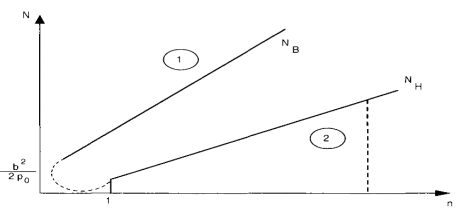

Таким образом, предлагаемый метод оценки вероятности потери вызова позволяет резко снизить время, необходимое для проведения испытаний. На рис. 3 показан график, характеризующий зависимость необходимого числа вызовов N от числа неуспешных результатов п. В заштрихованной области 1 реальные потери не превосходят нормативных, а в области 2 превосходят с вероятностью а.

Рис. 3. Зависимость необходимого числа N от наблюдаемого числа п

Если целью испытаний является установление одного из двух соотношений с вероятностью а: р<Роили р>Ро, то испытания могут быть автоматически прекращены по достижении необходимого значения N.Если же целью испытаний является получение оценок вероятности потери вызова с заданной степенью точности, например, для сравнительного анализа АТС разных типов, то испытания продолжаются до получения оценок, отклоняющихся от истинного значения вероятности не более, чем на r %. Значение rи является задаваемой степенью точности.

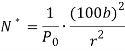

В работе оценивалось среднее число вызовов N*, необходимое для получения достоверной оценки с точностью, определяемой значением r:

Эти оценки и предлагаемый метод проведения испытаний позволяют:

а) автоматизировать процесс проведения испытаний,

б) сократить время проведения испытаний,

в) возложить на программный комплекс весь процесс обработки результатов

г) создать единую систему показателей качества,

д) сформировать базу для сравнительного системного анализа однотипных сетевых элементов разных фирм-изготовителей.

Традиционная методика тестирования телекоммуникационных протоколов имеет очевидные недостатки: требует проведения одноэтапного, фиксированного и весьма значительного объема испытаний, не зависящего от качества испытуемого устройства (сетевого элемента), а обратная связь между процессом и объемом испытаний отсутствует. Для оценки результатов испытаний в методике привлекается неадекватный математический аппарат (используется точечное оценивание вероятности потери вызова без определения меры точности этой оценки). В работе показаны математические модели сертификационных испытаний инфокоммуникационных протоколов, рассчитаны статистические оценки числа тестов в разных условиях. Определены ключевые вероятностно-временные характеристики процессов тестирования протоколов и выведены аналитические выражения для их расчета.

Литература:

- Апостолова Н. А., Гойхман В. Ю., Гольдштейн Б. С. Учрежденческие IP-PBX — прообраз эволюции технологий в СТС. //Вестник связи. -2003. — № 7. (в списке ВАК).

- Глушков В. М., Цейтлин Г. Е., Ющенко Е. Л. Алгебра. Языки. Программирование — 3-е изд., доп. — Киев: Наукова думка, 1989.

- Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М,. 2008

- Гойхман В. Ю., Митошкин К. С. Организация мультисервисных сетей на основе программных коммутаторов. //Мир Lucent. — 2001. — № 9.