Встатье рассматривается способ повышения передающей способности ВЛ 220–500 кВ, анализ существующих способов и мероприятий направленных на повышение пропускной способности ВЛ, а также допустимые пределы регулирования по статической и динамической устойчивости.

При долгой эксплуатации ЛЭП, наступает такой момент, когда достигается предел передаваемой мощности, чтобы удовлетворить потребности потребителей электроэнергетическим компаниям необходимо модернизировать ЛЭП. Большие трудности представляют сети высокого и сверхвысокого напряжения, так как реконструкция объектов электросетевого комплекса связана со значительными капиталовложениями. Например стоимость строительства 1 км линии 500 кВ на железобетонных опорах 3*АС300 на 2016 год составит 10608 тыс.руб [1]. Поэтому классические методы, с помощью которых можно увеличить передаваемую мощность очень затратные:

– строительство дополнительных ЛЭП;

– повышение напряжения;

– расщепление фазы.

Избежать реконструкции опор и увеличить передаваемую мощность, можно с помощью замены стандартных проводов на провода современных марок, потому что они обладают следующими преимуществами:

– высокая электропроводность;

– высокий предел прочности;

– низкий вес;

– устойчивость к большим температурам;

– устойчивость к погодным условиям.

Конечно же все эти факторы не сочетаются в какой-то одной марке провода, различные материалы в разной степени удовлетворяют этим требованиям. Характеристика проводов новых марок достаточно разнообразна, но можно выделить 3 большие группы [3].

Компактные провода с допустимой температурой выше![]() C — представляют собой измененную форму проволок с круглой на трапецеидальную илиZ-образную. Отличие компактного провода от марки АС в том, что коэффициент заполненияу них разный. Для современных компактных проводов значение достигает 0,88, а для стандартного провода марки АС оно составляет 0,61–0,67 [4], поэтому сечении проводов новых марок будет иметь меньший внешний диаметр, а значит такой провод позволит уменьшить аэродинамические и гололедные нагрузки.

C — представляют собой измененную форму проволок с круглой на трапецеидальную илиZ-образную. Отличие компактного провода от марки АС в том, что коэффициент заполненияу них разный. Для современных компактных проводов значение достигает 0,88, а для стандартного провода марки АС оно составляет 0,61–0,67 [4], поэтому сечении проводов новых марок будет иметь меньший внешний диаметр, а значит такой провод позволит уменьшить аэродинамические и гололедные нагрузки.

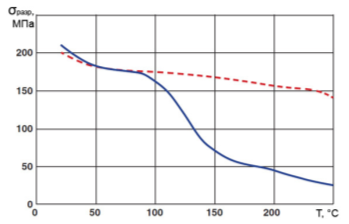

Высокотемпературные провода (ВТП) с ТПЧ — это прежде всего провода, у которых проволоки ТПЧ изготовлены изалюминиево-циркониевых сплавов(Al-Zr). Обозначения этих сплавов представляется, как TAL, ZTAL, XTAL и KTAL. На рис. 1. [3] представлено наглядное преимущество проводов этих марок при повышение температуры.

Рис. 1. Зависимости предела прочности на разрыв (σразр) от температуры для алюминия марки АС(сплошная синяя линия)и для сплава ZTAL(штриховая линия)

К третьей группе относятся провода ВТП с малой стрелой провеса с сердечником — материалы, которые применяются в данном проводе, понижают значениятемпературного коэффициента линейного расширения(kT). В составе провода применяются следующие элементы:

– железоникелевого сплава;

– металлокомпозита (Al + Al2O3),

– неметаллического (полимерного) композитного материала.

Таблица 1

|

N |

Фирма |

Марка |

FТПЧ/Fс, мм2/мм2 |

Тдоп, °C |

Dпр, мм |

Мпр.0, кг/км |

Iдоп, А/о.е. |

С0, о.е. |

fпр, м |

|

1 |

Заводы РФ |

АС |

240/39 |

90 |

21,6 |

952 |

480/1,0 |

1,0 |

10,1 |

|

2 |

Nexans |

АААС Z |

366/00 |

90 |

23,1 |

1040 |

770/1,6 |

7.9 |

9,9 |

|

3 |

L-B |

TACSR/ACS |

212/49 |

150 |

21,0 |

914 |

870/1,8 |

3,6 |

11,6 |

|

4 |

JPS |

GTACSR |

217/49 |

150 |

20,3 |

1015 |

840/1,7 |

6,0 |

9,1 |

|

5 |

3M |

ACCR |

238/39 |

210 |

21,6 |

793 |

1210/2,5 |

13,0 |

9,9 |

При сравнение проводов в таблице 1 [3] нельзя не заметить преимущества проводов новых марок, и высокую пропускной способностью, и допустимую температуру нагрева провода по сравнению с марками АС. К минусам же можно отнести значительную стоимость проводов новых марок по сравнению с обычным проводом АС. Так марки АССR стоят больше в 12 раз чем провод АС за 1 км. Поэтому выбор современных проводников, должен быть обоснован. В связи с существенной стоимостью реконструкции новых ЛЭП возрастает роль увеличения пропускной с помощью воздействия на другие параметры.

Одним из решений данной проблемы является увеличение пропускной способности линии электропередач за счёт различных компенсирующих устройств. Необходимо сказать, что пропускная способность линий 220–750 кВ ограничивается нагревом проводов и устойчивостью электропередачи (статической, динамической).

Передаваемая по линии мощность без потерь находится [2, с.2]:

![]() , (1)

, (1)

где ![]() — напряжение в начале линии, кВ;

— напряжение в начале линии, кВ;

![]() — напряжение в конце линии, кВ;

— напряжение в конце линии, кВ;

![]() – индуктивное сопротивление линии, Ом;

– индуктивное сопротивление линии, Ом;

![]() — угол между векторами

— угол между векторами ![]() .

.

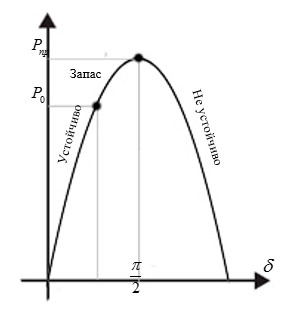

Предельная передаваемая мощность по линии, как видно из формулы будет при ![]() . Для того чтобы обеспечить статическую устойчивость в нормально режиме необходимо, чтобы коэффициент по передаваемой мощности, представленный в формуле 2 был больше 20 %, а в аварийном режиме больше 8 % [2, с.2]:

. Для того чтобы обеспечить статическую устойчивость в нормально режиме необходимо, чтобы коэффициент по передаваемой мощности, представленный в формуле 2 был больше 20 %, а в аварийном режиме больше 8 % [2, с.2]:

![]() , (2)

, (2)

где ![]() — предельная передаваемая мощность по ЛЭП при

— предельная передаваемая мощность по ЛЭП при ![]() , кВт;

, кВт;

![]() — номинальная передаваемая мощность, кВт.

— номинальная передаваемая мощность, кВт.

Рис. 2. Пределы передаваемой мощности

Таким образом, чтобы увеличить передаваемую мощность необходимо уменьшить индуктивное сопротивление и увеличить максимально возможно угол ![]() между напряжениями

между напряжениями ![]() ,используя компенсирующие и управляющие устройство, которые могут увеличить пропускную способность. На сегодняшний день для таких целей используют: ФПУ, СТАТКОМ, СТК, ТУПК, АСК, ОРПМ и др. Для примера возьмем линию напряжением 500 кВ, длиной 800 км, с проводами 3×АС-400/51. Без компенсации наибольшая передаваемая мощность по линии составит 1063,2 МВт [5, с.63]. При установки ТУПК в середине линии, соблюдая условия, что напряжения на выводах ТУПК не должно превышать 525 кВ, максимальная передаваемая мощность будет равна 1482,8 МВт.

,используя компенсирующие и управляющие устройство, которые могут увеличить пропускную способность. На сегодняшний день для таких целей используют: ФПУ, СТАТКОМ, СТК, ТУПК, АСК, ОРПМ и др. Для примера возьмем линию напряжением 500 кВ, длиной 800 км, с проводами 3×АС-400/51. Без компенсации наибольшая передаваемая мощность по линии составит 1063,2 МВт [5, с.63]. При установки ТУПК в середине линии, соблюдая условия, что напряжения на выводах ТУПК не должно превышать 525 кВ, максимальная передаваемая мощность будет равна 1482,8 МВт.

Подводя итоги можно сказать, что если есть возможность увеличить передаваемую по линии мощность, без нарушения устойчивости ЭЭС, необходимо применять различные устройства компенсации, в данном примере удалось увеличить передаваемую мощность на 419,8 МВт, это примерная мощность одного небольшого алюминиевого завода. Строительства же новых высоковольтных линий электропередач обошлось бы намного дороже.

Литература:

- Укрупненные стоимостные показателилиний электропередачи и подстанцийнапряжением 35–1150 Кв //docs.cntd URL: http://docs.cntd.ru/document/1200095834

- Кочкин В. И. Новые технологии повышения пропускной способности ЛЭП // Новости ЭлектроТехники. — 2007. — № 3. — С. 45.

- Неизолированные провода воздушных линий электропередачи: проблема выбора (аналитический обзор) // RusCable. URL: http://www.ruscable.ru/article/neizolirovanye_provoda_lep_problema_vybora/

- Зарудский Г. К., Платонова И. А., Шведов Г. В., Крохин А. Ю. Инновационные провода для воздушных линий электропередачи. Часть 3 // Кабель-news. —2011, —№ 2. —С. 52–54.

- Радилов Т. В. Разработка методики моделирования установившихся режимов электроэнергетических систем с гибкими электропередачами. — М.:, 2004. — 150 с.