В статье описана актуальность создания новых методов принятия решений и разработка соответствующей методологии. В рамках структурной схемы системного синтеза подробно описан этап целеполагания разрабатываемой методологии. Показаны различные варианты реализации выделенных интеллектуальных операций.

Ключевые слова: системный анализ, системный синтез, теория принятия решений, методология системного синтеза.

Конкурентные преимущества страны обусловливаются прежде всего систематическим выявлением проблем, синтезом технологий и инноваций, имеющих ключевое значение для обеспечения выполнения задач эффективного использования внешнего и внутреннего рынков, что также является необходимым для создания базы импортозамещения с возвратом производства в России во всех ключевых сегментах. Синтез технологий и инноваций актуализирует задачи их качественной оценки, что невозможно эффективно выполнить без современных методов и средств поддержки принятия решений. Это обусловлено все более возрастающим объемом разнородной информации, который должно учитывать лицо, принимающее решение (ЛПР), в процессе принятия решения, а также сокращением допустимого срока выработки решений. Сложность создания методов принятия решений (МПР) обусловлена высокой степенью использования когнитивных процедур. В соответствии с общесистемными тенденциями развития, место конструктора в процессе синтеза МПР должна занять система (группа систем), реализующих определенные когнитивные операции. Но первым шагом к созданию такой группы систем должна стать разработка методологии системного синтеза МПР, которая обобщает рациональные формы организации деятельности ЛПР.

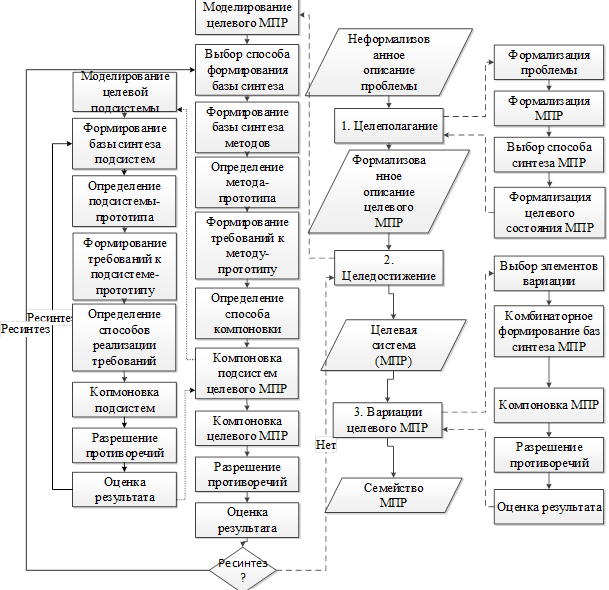

На основе анализа подходов к синтезу МПР [1–3] была сформирована структурная схема системного синтеза [4]. Укрупненно, этапы можно разделить на большие группы: целеполагание (ЦП), целедостижение (ЦД) и вариация целевого МПР (ВЦ).

Входной информацией для группы этапов ЦП является проблема — несоответствие структуры/функционала МПР состоянию среды принятия решений. Целеполагание состоит из группы этапов, главной задачей которых является создание формализованного описания цели синтеза.

Рис. 1. Укрупненная схема системного синтеза МПР

В этой связи актуальна автоматизация задач, которые в настоящее время решаются только ЛПР:

1) выбор и ранжирование функций, подлежащих форсированию;

2) определение и ранжирование недостатков для их последующей инверсии;

3) идентификация проблемных участков, их формализация и ранжирование;

4) выбор наиболее целесообразной тенденции развития, учет которой приведет к созданию новых МПР и т. д.

ЦД на основе заданной цели синтеза формирует целевой МПР. При этом выполняются задачи по формированию базы синтеза, подсистем и, непосредственно, целевой системы, устраняются противоречия между компонентами целевой системы (в случае необходимости, выполняется ресинтез компонентов).

После завершения синтеза, выполняется процедура вариации цели, на котором полученный МПР используется в качестве отправной точки для создания семейства новых МПР, формируемых за счет использования подходов, примененных при решении задачи целедостижения, например: использование методов статистики объектов нечисловой природы для решения задачи согласования предпочтений ЛПР в методе вербального анализа решений ЗАПРОС [5]. Обобщенная схема системного синтеза МПР, представляющая собой пространство задач, для каждой из которых возможно несколько вариантов решения, приведена на Рисунке 1.

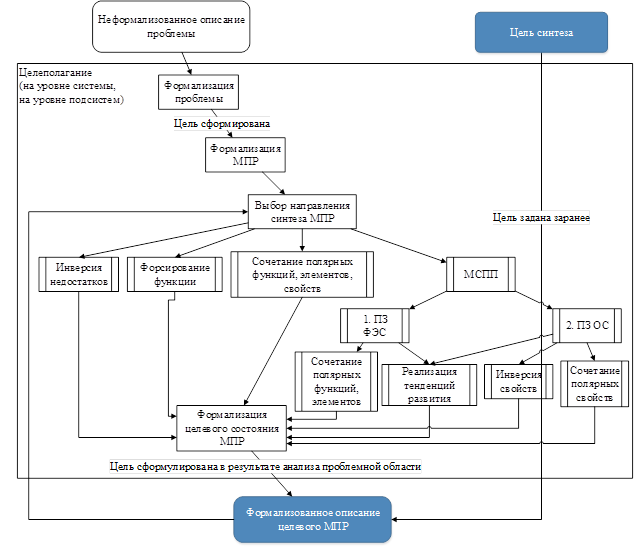

Рис. 2. Схема этапа целеполагания

Рис. 2. Схема этапа целеполагания

Этап целеполагания, приведенный на Рисунке 2, является определяющим в последовательности шагов создания новой системы. Цель может быть задана заранее, или может быть сформирована в результате анализа проблемной области. Целью синтеза может являться расширение области применимости существующих МПР, устранение имеющихся недостатков, приспособление к новым условиям среды принятия решений.

Инверсия недостатков. Необходимо сопоставить требования среды принятия решений с характеристиками МПР, определить наиболее существенный недостаток МПР (структурный элемент, функцию, характеристику) и выполнить операцию инверсии данного недостатка.

Сочетание полярных функций/свойств. Необходимо провести сравнительный анализ систем прототипов с использованием признаков, полярные значения оценок которых соответствуют характеристикам/функциям сравниваемых систем. Цель синтеза формируется с учетом совместного использования полярных оценок, при этом в базу синтеза в дальнейшем помещаются подсистемы, обладающие данными полярными свойствами. По наличию инверсных элементов (функций) в системе можно судить о ее уровне развития и целостности. При этом существует возможность использования библиотеки недостатков (по аналогии с ТРИЗ [6]), заранее определяя возможные способы его устранения

Форсирование функций — повышение эффективности выполнения функции с целью адаптации МПР к новым условиям среды принятия решения. На первом этапе определяется набор функций, которые необходимо форсировать. Это осуществляется путем сравнения требований среды принятия решений с показателями эффективности МПР. На втором этапе определяются целевые показатели эффективности для форсируемых функций. Например, могут форсироваться функции выявления предпочтений эксперта, где показателями эффективности являются: количество вопросов, на которые должен будет ответить эксперт для построения решающего правила; повышение обоснованности результатов выявления предпочтений, при этом не выполняется преобразования качественных суждений эксперта в количественные эквиваленты.

Реализация тенденций развития. Для использования данного подхода необходимо на начальном этапе на основе анализа МПР выявить тенденции их развития. Развитию подвержены структурные и функциональные характеристики МПР. На следующем этапе следует записать выявленные тенденции в виде последовательности изменения значений признаков фактор-группы. Далее следует определить целевое состояние в соответствии с выявленными тенденциями развития. Далее возможны два варианта. Первый вариант — МПР уже создан и его необходимо усовершенствовать. В этом случае необходимо описать переход от текущего состояния, также описываемого значениями классификационных признаков, до целевого, задаваемого набором значений. Второй вариант — МПР не существует. В этом случае цель описывается совокупностью значений классификационных признаков целевого состояния.

Формирование поля знаний. Одним из подходов в ситуации, когда целью является расширение области применимости МПР, является экстраполяция имеющихся знаний в ранее неисследованные области. Этот вариант предполагает получение результата вида «открытие», обладающей существенной научной новизной. Существует несколько подходов к формированию направления развития МПР с использованием областей знаний — «полей знаний». Поле знаний может быть сформировано на основе:

1) функционально-элементного состава (ПЗ-ФЭС);

2) свойств (ПЗ-ОС), шаблон приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Шаблон «поля знаний» на основе свойств

|

C1 |

C2 |

C3 |

Значения класс. признака C | |||||

|

D1 |

D2 |

D1 |

D2 |

D1 |

D2 |

Значения класс. признака D | ||

|

A1 |

B1 |

A1B1C1D1 |

| |||||

|

B2 |

В ячейках указываются МПР, обладающие соответствующими свойствами | |||||||

|

B3 | ||||||||

|

A2 |

B1 | |||||||

|

B2 | ||||||||

|

B3 | ||||||||

|

A3 |

B1 | |||||||

|

B2 | ||||||||

|

B3 | ||||||||

|

Значения класс. признака А |

Значения класс. признака B | |||||||

Возможно несколько направлений синтеза:

1. Наиболее естественным является полное покрытие поля знаний. Направление развития в этом случае выбирается произвольно, и подход концептуально совпадает с методом систематического покрытия Цвикки [7].

2. Направление развития может быть сформировано при помощи метода отрицания и конструирования [7], при котором инвертируется одно из значений классификационного признака существующей ячейки поля знаний (в общем случае — выбирается другое свойство/вариант реализации) и создается описание новой целевой системы.

3. Использование принципа полярности при формировании будущей цели синтеза [8]. Данный вариант может быть использован как в комбинаторном подходе, ориентированном на реализацию свойств, так и комбинаторном подходе, ориентированном на реализацию функционально-элементного состава целевой системы. В этом случае размерность поля знаний многократно увеличивается в связи с возможностью описания ячейки поля знания противоположными (различными) значениями классификационного признака.

Цель синтеза задается в виде совокупности свойств (функций, структурных элементов), которыми должна обладать целевая система. Основная задача в процессе синтеза — определение совокупности функциональных/структурных подсистем, свойства которой совпадают с целевыми. Для цели может быть указано как одно значение классификационного признака, так и несколько, находящихся в отношении полярности. В этом случае, количество возможных вариантов пустых ячеек существенно возрастает

Системный синтез МПР является сложно-формализуемым процессом, в котором определяющую роль выполняет эксперт-конструктор. Эффективность процесса напрямую зависит от эффективности выполнения им когнитивных операций — области, в которых информационные технологии способны поддержать и улучшить производительность данного процесса: генерации множеств вариантов, оценки и выбора.

Авторы считают, что в данной работе новой является выявленная последовательность интеллектуальных операций, составляющая этап целеполагания процесса синтеза МПР. Выявление данной последовательности позволяет повысить управляемость и уменьшить информационную неопределенность процесса синтеза методов принятия решений для конструктора.

Литература:

1. Олейников Д. П., Бутенко Л. Н. Синтез методов принятия решений на основе принципа полярности // Успехи современного естествознания: науч.-теоретич. журнал / Академия естествознания. — 2005. — Т. 11. — С. 34–36.

2. Олейников Д. П., Бутенко Л. Н. Синтез методов принятия решений на базе морфологического подхода // Вестник компьютерных и информационных технологий. — 2013. — Т. 11, № 113. — С. 21–26.

3. Олейников Д. П., Бутенко Л. Н. Синтез методов принятия решений на базе морфологического подхода // Вестник компьютерных и информационных технологий. — 2013. — Т. 12, № 114. — С. 21–26.

4. Олейников Д. П., Бутенко Л. Н. Структура системного синтеза методов принятия решений // Конгресс по интеллектуальным системам и информационным технологиям IS-IT`14 (Дивноморское, 2–9 сент. 2014 г.) : тр. конгресса. В 4 т. Т. 1. “Интеллектуальные системы`14 (AIS`14)”, “Интеллектуальные САПР — 2014 (CAD-2014)” : тр. конференций / Рос. ассоциация искусственного интеллекта, Южный федеральный ун-т. — М., — 2014. — С. 176–184.

5. Олейников Д. П., Бутенко Л. Н. Применение методов статистики объектов нечисловой природы для учета частично-рассогласованных предпочтений эксперта в методе вербального анализа решений // Матер. науч.-практ. конф., г.Сочи, 1–10 октября 2005 г. / Моск. гос. ин-т элек-троники и математики и др. — М., — 2005. — С. 150–152.

6. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. — М.: Московский рабочий, — 1973. — 296 с.

7. Zwicky F. The Morphological Method of Analisys and Construction. New York: Intersciences Publish, 1948. 461–470 p.

8. Олейников Д. П., Бутенко Л. Н. Использование принципа полярности для синтеза новых методов принятия решений // Изв. ВолгГТУ. Серия “Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах”: межвуз. сб. науч. ст. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 60–62.

[1] Исследования поддержаны грантом РФФИ 14-07-00666 А Методологические основы системного синтеза методов принятия решений