Статья посвящена изучению особенностей проявления гендерной самоидентификации в речи детей старшего дошкольного возраста в контексте психолингвистики речевого воздействия. Исследование выявляет влияние референтного окружения на речевое поведение детей, включая выбор лексики, грамматических конструкций и коммуникативных стратегий. Через эмпирические методы установлено, что традиционные гендерные установки взрослых коррелируют с использованием детьми стереотипной лексики, при этом девочки чаще используют экспрессивные стратегии, а мальчики — директивные. Результаты подчёркивают роль социокультурных факторов в формировании гендерной идентичности через речь.

Ключевые слова: гендерная самоидентификация, речевое поведение, дошкольный возраст, гендерные стереотипы, референтное окружение.

The article examines the features of gender self-identification in the speech of senior preschool children within the framework of psycholinguistics of speech influence. The study identifies the impact of the reference environment on children’s speech behavior, including the choice of vocabulary, grammatical structures, and communicative strategies. Through empirical methods, it was found that traditional gender attitudes of adults correlate with children’s use of stereotypical vocabulary, with girls more likely to employ expressive strategies and boys using directive ones. The results highlight the role of sociocultural factors in shaping gender identity through speech and offer recommendations for creating a supportive communicative environment that minimizes restrictive stereotypes.

Keywords: gender self-identification, speech behavior, preschool age, gender stereotypes, reference environment.

Гендерная самоидентификация, как процесс осознания и выражения принадлежности к определённому полу, формируется в дошкольном возрасте и играет ключевую роль в становлении личности ребёнка. В возрасте 5–7 лет дети начинают осознавать гендерные ожидания, транслируемые через речевое взаимодействие с референтным окружением — семьёй, педагогами и сверстниками. Исследование речевых проявлений гендерной самоидентификации в этом возрасте позволяет глубже понять психолингвистические механизмы формирования идентичности и их связь с социокультурными факторами.

Целью данной статьи является анализ особенностей проявления гендерной самоидентификации в речи старших дошкольников с учётом влияния референтного окружения. Основное внимание уделяется выявлению языковых маркеров, коммуникативных стратегий и их корреляции с установками взрослых.

Гипотеза исследования: предполагается, что дошкольники активно используют гендерно-маркированную лексику, отражающую под влиянием референтного окружения усвоенные стереотипы.

Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» г. Гаврилов-Ям. Выборка включала 40 детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет), а также их родителей и педагогов.

Использовались следующие методы: невключённое наблюдение для анализа спонтанного речевого поведения детей в естественных условиях, полуструктурированное интервью (по В. Е. Кагану) для выявления восприятия детьми своей гендерной идентичности, контент-анализ речи для определения лексических и прагматических маркеров гендерной самоидентификации, проективная методика «Динамический рисунок семьи» для изучения визуальных и вербальных проявлений гендерных представлений, анкетирование родителей и педагогов для оценки их гендерных установок и воспитательных практик.

В ходе невключённого наблюдения была отмечена половая сегрегация, в ходе которой формируются различные субкультуры мальчиков и девочек со своими устойчивыми чертами в поведении и речевыми особенностями.

Выявленная каузальная атрибуция указала на то, что каждому полу приписывались качества, которые не характерны для них. Девочки часто считали мальчиков нечестными, грубыми и слишком шумными, тогда как мальчики воспринимали девочек как плакс. Поведение противоположного пола зачастую вызывало негативное отношение. В процессе общения девочки стремились защититься от хулиганства со стороны мальчиков, а мальчики старались избегать всего, что относится к «девчоночьему».

Анализ речи детей выявил выраженные гендерные различия.

Речевой стиль девочек демонстрировал «коллаборативность». По нашим наблюдениям, девочки используют больше кооперативных слов и выражений и «взаимных» (объединяющих себя и партнёра) длительных конструкций: «Давай играть вместе!», «Хочешь быть доктором? Я буду мамой!», «Пойдём, мы будем готовить ужин вдвоём!», «Возьми куклу, будем её укладывать спать!».

Девочки также реагируют на то, что говорит сверстник, и «возвращают» ему ответ, задают вопросы и присоединяются к сказанному: «Ты будешь продавцом, а я — покупателем, хорошо?», «Давай я буду сестрой, а ты — бабушкой?», «Кто хочет быть принцессой? Мы все можем быть!».

Подобное распределение ролей проявляется в их стремлении к совместной деятельности, поддержке партнёров, согласованию действий и созданию позитивной атмосферы взаимодействия.

Речевые выражения, направленные на похвалу, поддержку или воодушевление других игроков, усиливают коллаборативность: «У тебя красиво получилось!», «Классно, ты придумала такую интересную игру!».

Речевые высказывания мальчиков чаще проявляют соревновательный дух и активное взаимодействие: «Я быстрее всех построю башню, смотри!», «Моя машина круче, она всех обгонит!», «Кидай мяч сюда, сейчас я поймаю!», «Дай мне молоток, я забью гвоздь!».

Речь мальчиков характеризуется доминантностью, большим напором, использованием повелительного наклонения, приказов и запретов: «Бери лопату, копай здесь, я сказал!», «Я буду главным супергероем, а ты мой помощник!», «Ставь кубики так, я покажу, как надо!». Также прослеживаются выраженные черты прагматизма, проявляющиеся в ориентации на достижение конкретных целей и практических результатов, элементы самоутверждения, выраженные в стремлении к демонстрации собственной компетентности и уверенности в коммуникативных практиках: «Давай чинить машину, быстрее надо!», «Я самый сильный, я всё могу поднять!», «Мой робот лучше всех, он всех победит!», «Я знаю, как надо, смотри на меня!».

В процессе разыгрывания сценок, основанных на собственных фантазиях детей, девочки часто соглашаются на исполнение мужских ролей, включая и негативные, тогда как мальчики почти никогда не выбирали женские роли. При этом выявлены половые различия. Сюжеты девочек связаны с домом и семейными отношениями, и в таких историях обычно царят мир и гармония. В отличие от них, мальчики придумывают героические истории, полные борьбы и конфликтов, где главный герой зачастую действует в одиночку и совершает подвиги.

Анализ ответов, полученных в ходе беседы и полуструктурированного интервью (по В. Е. Кагану), подтвердил наличие устойчивых гендерных стереотипов и лишь небольшого процента определённой гибкости в представлениях детей.

Мы отметили, что дети позитивно относятся к своей гендерной принадлежности, выделяя её преимущества. Мальчики ценят силу и защитнические функции («сильный», «могу защитить»), девочки — эстетические и социальные аспекты («красивые платья», «праздник 8 Марта»). Речевые ответы показали, что гендерная идентичность воспринимается как источник гордости, но ограничивается стереотипными ролями.

Дети чётко разделяют гендерные роли, основываясь на внешности («короткие/длинные волосы»), одежде («платья/шорты») и функциях («защищают/красятся»). Цветовые стереотипы устойчивы: «синий/чёрный» ассоциируются с мальчиками, «розовый/фиолетовый» — с девочками.

Игры детей часто разделяются по гендерному принципу: мальчики выбирают активные и технические игры («машинки», «футбол»), девочки — ролевые и заботливые («дочки-матери», «салон красоты»).

Выбор желаемых суперсил подчёркивает гендерные предпочтения: мальчики ориентированы на власть и физическую активность («летать», «быть супергероем»), девочки — на эмпатию и социальное взаимодействие («лечить», «разговаривать с животными»).

Речевые формулировки мальчиков директивны, девочек — эмоциональны, что соответствует их коммуникативным стилям. Речевые ответы лаконичны у мальчиков и более описательны у девочек.

Большая часть дошкольников предпочитают играть с представителями своего пола, однако часть детей открыта к смешанным группам. Девочки чаще выражают гибкость в выборе партнёров, используя в речи компромиссные формулировки («иногда с мальчиками»).

Мальчики связывают «хорошесть» с защитой и послушанием («защищать», «слушаться»), но в играх допускают агрессию, что создаёт парадокс в их речевых ответах. Девочки делают акцент на доброту и помощь («добрая», «помогать маме»), демонстрируя социально одобряемые качества.

Большинство детей демонстрируют традиционные установки, отрицая возможность смены пола («это невозможно»). Однако 20 % показывают гибкость («если захочет»), а 10 % девочек выражают любопытство к временной смене пола («на часик»). Это свидетельствует о начальной стадии формирования гибких гендерных представлений.

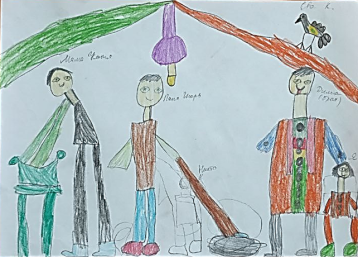

Анализ рисунков и сопутствующих речевых комментариев позволил выявить, как гендерная самоидентификация проявляется в речи и невербальных образах.

Визуальные элементы детских работ (состав семьи, действия, атрибуты, расположение фигур) рассматривались как индикаторы гендерных представлений с акцентом на их связь с речевыми данными. Описания рисунков интерпретировались с учётом возможных эмоциональных и семейных контекстов (например, отсутствие родителей).

Большинство рисунков и речевых комментариев отражали традиционные гендерные роли: мамы связаны с бытовыми задачами, папы — с техническими (рис. 1). Это подчёркивает роль социализации в формировании гендерной самоидентификации, выраженной через бинарные образы и лексику.

Рис. 1. Проективная методика «Динамический рисунок семьи»

Роли, где «папа убирается», «мама помогает папе строить», а также совместные действия в некоторых рисунках указывают на потенциал для формирования гибких установок (рис. 2). Речь в таких случаях менее стереотипна, с нейтральной или эмоциональной лексикой.

Рис. 2. Проективная методика «Динамический рисунок семьи»

Выявленные закономерности свидетельствуют о глубокой взаимосвязи между визуальными и вербальными проявлениями гендерных представлений у детей старшего дошкольного возраста.

В ходе анкетирования родителей детей старшего дошкольного возраста из различных семейных структур, а также педагогов дошкольных образовательных учреждений, были изучены особенности влияния референтного окружения на гендерную самоидентификацию дошкольников, проявляющуюся в их речи и поведении. Анализ ответов позволил выявить, как родительские установки, педагогические практики и внешние источники информации формируют представления детей о гендерных ролях и отражаются в их языковом самовыражении.

Вывод 1. Преобладание традиционных гендерных установок в референтном окружении: 92 % родителей согласны, что мужчина — основной кормилец, а 78 % поддерживают традиционное распределение женских ролей (например, хозяйственность, забота) отражается в речи родителей, например: «Мальчики должны быть сильными» или «Девочки должны быть аккуратными». Такие фразы формируют у детей представление о гендерных ролях, что проявляется в детских высказываниях, например, повторении стереотипов о мужестве для мальчиков или нежности для девочек.

Педагоги в дошкольных образовательных учреждениях нередко применяют гендерное разделение детей на мальчиков и девочек как в режимных моментах (например, при организации игр, распределении обязанностей или выборе активности), так и в образовательной деятельности (например, при подборе заданий или оценке результатов). Так, 42 % педагогов отмечают, что дают девочкам задания, требующие большей тщательности и внимания к деталям, а мальчикам — активные, а 28 % используют дифференцированные критерии оценки, основанные на гендерных стереотипах, таких как усидчивость для девочек и инициатива для мальчиков. Подобная практика способствует закреплению традиционных гендерных ролей в поведении и речи детей. Дети усваивают гендерные стереотипы через повторяющиеся фразы и ожидания взрослых, что проявляется в их самоописании («Я сильный, потому что мальчик») или в ролевых играх, где они воспроизводят традиционные сценарии.

Вывод 2. Наличие гибких и современных подходов в воспитании.

В некоторых семьях, где поддерживается равное распределение родительских обязанностей, считается, что роль родителя не зависит от пола. Это отражается в таких ответах, как «Мальчик должен быть рассудительным и справедливым» или «Выбирай, что тебе нравится», что способствует формированию у детей более универсальных качеств, таких как ответственность или доброта, независимо от пола. 13 % педагогов поощряют гендерно-нетипичное поведение (например, мальчик играет в куклы, а девочка — в машинки), включая детей в сюжетно-ролевые игры без ограничений, используют сказки с альтернативными ролями для формирования здоровой гендерной идентичности.

Дети, воспитываемые в таких условиях, чаще используют в речи универсальные характеристики (например, «Я добрый» вместо «Я должен быть сильным»), а также демонстрируют меньшую привязку к гендерным стереотипам, что проявляется в их рассказах о себе и своих интересах.

Вывод 3. Влияние внешних источников на формирование гендерных представлений. Источники информации: 78 % родителей указали мультфильмы, 58 % — книги и 42 % — компьютерные игры как ключевые источники гендерных представлений. Эти источники часто содержат стереотипные образы (например, герои-мужчины как лидеры, женщины как заботливые персонажи), что влияет на лексику детей. Внешние источники усиливают или смягчают родительские и педагогические установки, формируя у детей определённый набор слов и выражений, связанных с гендерной идентичностью, таких как «мужество» или «нежность».

Вывод 4. Ограничения и запреты в речи взрослых как фактор формирования гендерных стереотипов. 33 % педагогов и часть родителей (например, «Мальчики не играют в куклы», «Девочки не пачкаются») используют корректирующие или запрещающие фразы, ограничивая выбор детей в играх, одежде или поведении. Это закрепляет гендерные рамки, например, запрет на эмоции для мальчиков («Не плачь, ты же мальчик»). Дети, сталкиваясь с такими ограничениями, реже выражают эмоции или интересы, выходящие за рамки стереотипов, что проявляется в их более ограниченной лексике (например, избегание слов, связанных с «чуждой» гендерной ролью).

Вывод 5. Поддержка разнополой дружбы способствует гибкости гендерной идентичности. Родительские установки: большинство родителей (наиболее распространённая позиция) поддерживают дружбу между мальчиками и девочками без гендерных ограничений, что отражается в таких ответах, как «Мальчики и девочки должны дружить независимо от пола». 15 % педагогов проводят беседы о равенстве профессий, что способствует формированию универсальных социальных навыков. Родители и педагоги отмечают, что разнополая дружба учит детей новым навыкам и расширяет кругозор, что подтверждается ответами вроде «Девочка и мальчик, играя вместе, могут научить друг друга чему-то новому». Дети, воспитываемые в условиях поддержки разнополой дружбы, чаще используют в речи универсальные понятия, такие как «дружба», «уважение» или «забота».

Проведённое исследование позволило получить комплексное представление о механизмах формирования гендерной самоидентификации у детей старшего дошкольного возраста. В ходе работы были последовательно решены поставленные задачи, что дало возможность не только подтвердить первоначальную гипотезу, но и выявить новые закономерности в процессе гендерной социализации через речевую деятельность.

Эмпирическая исследование предоставило убедительные доказательства влияния референтного окружения на процесс гендерной самоидентификации. Применение комплексной методики, включающей наблюдение, интервью, проективные методы и анкетирование, позволило получить репрезентативные данные. Анализ выявил значимые корреляции между установками взрослых и речевым поведением детей, что полностью подтвердило основную гипотезу исследования.

Литература:

- Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 160 с. — (Антология мысли). — ISBN 978–5–534–06998–3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562566

- Клецина И. А. Практикум по гендерной психологии. СПб., 2001.

- Клюева Н. В. Общение. Дети 5–7 лет. 2-е издание, переработанное и дополненное. / Н. В. Клюева, Ю. В. Филиппова; худож. Е. П. Масленникова. — Ярославль: Академия развития, 2006. — 160 с.: ил. — (Ваш ребёнок: наблюдаем, изучаем, развиваем).

- Гендерная психология и педагогика: учебник и практикум для вузов / под общей редакцией О. И. Ключко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 559 с. — (Высшее образование). — ISBN 978–5–534–19026–7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 275 — URL: https://urait.ru/bcode/561488/p.275 (дата обращения: 19.06.2025).

- Курочкина, И. А. Проблема гендерно-половой идентичности: учебное пособие / И. А. Курочкина, О. Н. Шахматова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2014. 206 с.