Современное публичное управление в России сталкивается с системной проблемой проникновения частных корпоративных интересов в сферу градостроительной политики, что нередко приводит к трансформации городского пространства в зависимости от воли и интересов ограниченного круга лиц. Особенно остро данная проблема проявляется в строительной отрасли — сегменте, характеризующемся высокой капиталоемкостью, длительным циклом инвестиций, а также плотной зависимостью от административного ресурса. В этих условиях девелоперы все чаще стремятся к институционализации своего влияния через участие в выборах и занятие депутатских мандатов в региональных парламентах и муниципальных советах. Такая практика приобретает черты криминологически значимого явления, требующего системного анализа с позиции теории элитной преступности и государственной захваченности (state capture), основу которой положил Всемирный банк при описании некоторых государств Центральной Азии, переживших процесс трансформации после распада советской системы, в которых отдельные группы, подверженные коррупционным проявлениям, оказывали воздействие на государственных служащих через формирование политических решений и укрепление экономических позиций указанных групп [1].

Градостроительная коррупция представляет собой форму структурной коррупции, при которой застройщики, используя личные связи или административные полномочия, получают преимущественный доступ к земельным ресурсам, разрешительной документации и бюджету на инфраструктурные проекты. Криминологическая специфика данного вида преступности заключается в тесной связке между официальными представителями власти и субъектами строительного рынка, при которой преступление становится не исключением, а способом функционирования сектора. Данные исследований демонстрируют устойчивую воспроизводимость теневых схем в урбанистических практиках постсоветских стран, в особенности в России, где градостроительная деятельность контролируется ограниченным кругом аффилированных акторов [2, 3].

Анализ кейсов, представленных в публикации DailyMoscow, показывает, что значительное число застройщиков стремится получить политический иммунитет через участие в представительных органах власти [4]. На выборах в Казани, Сочи, Воронеже, Ростове и других регионах в 2020 году в местные думы прошли владельцы и руководители крупных строительных компаний, многие из которых представлены в правящей партии. Такая тенденция объясняется не только желанием влиять на регуляторную среду, но и стремлением защититься от рисков уголовного преследования, в том числе со стороны конкурентов, через реализацию стратегии институционального прикрытия. С точки зрения криминологии, это пример захвата публичной власти корпоративными интересами, что соответствует понятию «преступности белых воротничков» в трактовке Э. Сазерленда [5].

Сформулированная криминологическая типология позволяет аналитически разделить участников преступной деятельности в градостроительном секторе по роли и уровню доступа к ресурсам. Первая категория субъектов — это так называемые «застройщики-депутаты». Уникальность их положения заключается в наличии двойного институционального статуса: они одновременно являются выгодоприобретателями в рамках частного девелоперского бизнеса и носителями полномочий публичной власти — чаще всего на уровне муниципальных и региональных дум (законодательных собраний). Этот симбиоз позволяет указанной группе лоббировать градостроительные регламенты, правила землепользования и застройки, а также изменения в генпланах и зонировании, зачастую под конкретные проекты. Такие действия де-юре легитимированы процедурно, но де-факто ведут к конфликту интересов, нарушению принципа открытой конкуренции и публичности управления. С точки зрения криминологии, действия данной группы нередко находятся на грани между законным политическим представительством и «элитной» преступностью.

Вторая категория — это «административные посредники», то есть чиновники, занимающие должности в архитектурно-строительных комитетах, департаментах имущественных и земельных отношений, экологического надзора, а также в департаментах градостроительной политики. Эти лица выполняют функции канала доступа между застройщиком и системой публичного регулирования, обеспечивая прохождение необходимых документов, ускорение сроков согласования, избежание проверок или даже подмену экспертиз. Нередко они действуют в условиях системной неформальности, получая «вознаграждение» в виде денежных средств, долей в проекте или преференций для своих структур. Их действия трудно отслеживаемы, так как укладываются в рамки их формальных полномочий, но при этом характеризуются избирательным правоприменением и нарушением принципа равного доступа к административной процедуре.

Третья категория — это «теневые операторы», среди которых преобладают юридические фирмы, кадастровые бюро и проектные организации, аффилированные с застройщиком или посредником. Их задача — микроадаптация правовых форм под нужды конкретной схемы, что включает в себя: оформление подложных документов, переоформление статуса земельных участков, согласование фиктивных технических условий, создание видимости общественных слушаний или согласования с архитектурным советом. Такие субъекты не участвуют в распределении ресурсов напрямую, но обеспечивают техническое и правовое сопровождение коррупционной сделки, выполняя роль «юридического щита», который затрудняет доказательство противоправных действий. С криминологической точки зрения, они формируют вторичный уровень организованной преступной деятельности, выступая инструментом маскировки и уклонения от контроля со стороны правоохранительных и надзорных органов.

Представленная криминологическая типология позволяет не только точечно анализировать конкретные кейсы градостроительной коррупции, но и служит базисом для построения эффективной системы превентивного реагирования. Она обеспечивает возможность выработки типовых профилей участников преступной деятельности, а также формализует основания для разработки предиктивных аналитических моделей, направленных на оценку рисков на ранних этапах реализации инвестиционно-строительных проектов. Кроме того, на основании данной типологии возможно формирование унифицированных критериев криминологической экспертизы правовых актов и решений в сфере градостроительства, что особенно актуально в условиях высокой степени латентности соответствующих правонарушений и сложности их доказывания

В теории публичной политики лоббизм рассматривается как законная форма представления частных интересов в процессе принятия решений. Однако в условиях слабого институционального контроля и отсутствия прозрачности лоббизм в сфере градостроительства зачастую перетекает в теневую деятельность, ориентированную на неформальное влияние. Как отмечается в рамках исследований, строительные компании в России склонны использовать депутатский мандат не столько как инструмент представительства, сколько как щит от уголовного преследования и способ влияния на распределение ресурсов [6]. Лоббизм проявляется в виде продвижения интересов определенных компаний при разработке правил землепользования, перераспределении участков с изменением их зонирования, предоставлении преференций в рамках инвестиционных контрактов. При этом вся коммуникация с регуляторами выстраивается вне формальных рамок, что делает такие формы лоббизма юридически неотслеживаемыми, а значит — криминогенными по своей природе.

При определенных условиях строительный лоббизм переходит порог криминальной нормы и приобретает характеристики так называемой «элитной» преступности, как ее определял Эдвин Сазерленд: «преступлений, совершаемых респектабельными людьми с высоким социальным статусом в процессе их профессиональной деятельности» [5]. В условиях, когда застройщик одновременно занимает место в законодательном органе, контролирует бюджетообразующие компании и участвует в тендерах, возникает структура симбиотической преступности, в которой границы между публичным и частным размываются до степени правового слияния. В этом случае субъект преступления — это не одиночное лицо, а институционализированное сообщество (связка «корпорация» + «орган власти»), действующее на основе устойчивых сетей доверия и взаимных обязательств. Такие схемы трудно расследовать, поскольку они прикрыты формальными правовыми процедурами, а их участники обладают политическим иммунитетом. Пример — случаи Дениса Вороненкова [7], Олега Михеева [8] и ряда федеральных и региональных депутатов, замешанных в рейдерстве и недобросовестном перераспределении городской земли.

Одним из наглядных примеров выступает уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации от фракции КПРФ Олега Михеева. Он обвинялся в покушении на хищение более 2,1 миллиарда рублей у ПАО «Промсвязьбанк», а также в незаконном завладении 14 объектами недвижимости на территории Волгограда, действия по которым сопровождались документальными манипуляциями, фиктивным правовым оформлением и административным прикрытием. Преступная схема включала в себя юридические компании, связанные с Михеевым, а также влияние на решения органов кадастрового учета и территориального планирования. Характерно, что использование депутатского статуса позволяло обвиняемому задерживать процессуальные действия и обеспечивать правовую защиту через механизм парламентской неприкосновенности, что указывает на институциональную защиту криминального ресурса.

Схожую структуру проявил и кейс Дениса Вороненкова, также избранного депутатом Государственной думы, проходившего по делу о рейдерском захвате недвижимости в центре Москвы, квалифицированном по ряду статей как мошенничество в особо крупном размере и организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Смыслом схемы было вытеснение собственников и перерегистрация имущественных прав через реестровые органы при поддержке заинтересованных структур. Оба указанных дела демонстрируют системное явление, при котором правовая видимость политического представительства становится ширмой для теневой деятельности — формой институционального прикрытия, позволяющей действовать вне сферы стандартного уголовного преследования. В таком контексте создается ложное ощущение легитимности, при котором коррупционные действия воспринимаются не как преступление, а как «часть системы» или «инструмент политического влияния».

Данные кейсы имеют высокую криминологическую значимость, поскольку позволяют выявить общие закономерности формирования девиантных альянсов между властью и бизнесом, механизмов персонифицированного лоббизма, а также способы эксплуатации процедурных «пустот» в институциональной архитектуре. Их анализ является не только предметом правовой оценки, но и задачей эмпирической криминологии, ориентированной на выработку практических рекомендаций по снижению уровня коррупционной латентности и предупреждению повторяющихся преступных моделей в градостроительной сфере.

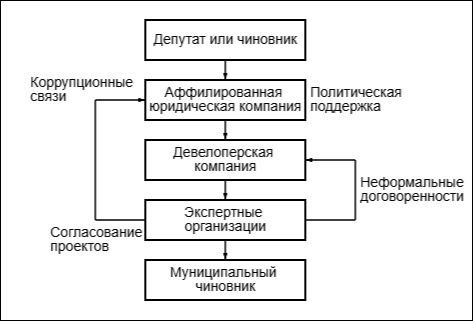

Учитывая вышеизложенное, для наглядного понимания функционирования преступной схемы в сфере градостроительства представляется вычленить ее ключевые компоненты. В центре такой схемы находится девелоперская структура, связанная либо напрямую, либо через родственников с представителем законодательной или исполнительной власти. Через аффилированную юридическую фирму осуществляется формальное сопровождение сделок, в том числе манипуляции с кадастровыми записями и зонированием. Чиновники муниципального уровня обеспечивают ускоренное согласование проектов, часто в обход общественных процедур. Сопутствующий блок — экспертные организации, выдающие позитивные заключения на основе неформальных договоренностей. Внешний контур схемы формируется через политические и партийные связи, обеспечивающие иммунитет и блокировку прокурорского надзора. Таким образом, вся система представляет собой иерархически организованную сеть с устойчивыми коррупционными связями (см. рис 1), отвечающую признакам преступного сообщества, закрепленным в ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Рис. 1. Структурная схема типичной коррупционной модели в сфере градостроительства

Системное противодействие коррупции в сфере градостроительства не может ограничиваться мерами административного контроля или усилением санкций. Как показывает криминологическая практика, наиболее устойчивые преступные схемы в этой области формируются в условиях внешней формальной легальности и институциональной защищенности участников. Следовательно, требуются инструменты вмешательства, ориентированные на содержание и структуру девиантных связей, а не только на форму правонарушения.

Одним из таких инструментов является внедрение профильного мониторинга решений в сфере землеустройства и территориального планирования. Целью мониторинга должно стать выявление аномальных закономерностей в распределении земельных участков, повторяющегося участия одних и тех же акторов в инвестиционных советах, а также несоответствий между нормативной базой и реальными практиками ее применения. Мониторинг должен проводиться не самими органами власти, находящимися в потенциальном конфликте интересов, а независимыми криминологически компетентными структурами — с участием научного сообщества, профессиональных ассоциаций и общественных антикоррупционных платформ.

Однако одного института мониторинга недостаточно. Ключевым элементом становится проактивная криминологическая диагностика связей между субъектами публичного управления и представителями девелоперского капитала. Это предполагает систематическое использование OSINT-аналитики — методов открытой разведки и цифрового анализа, направленных на выявление скрытых аффилированностей, имущественных интересов, совместного участия в корпоративных структурах и иных форм устойчивой взаимозависимости. Такая работа требует институциональной поддержки, создания отдельных аналитических центров и подключения соответствующего программного обеспечения, в том числе на базе нейросетевых кластеров анализа больших данных.

Отдельного внимания заслуживает разработка криминологических профилей участников коррупционных взаимодействий. Сюда могут входить типовые поведенческие модели, схемы легализации доходов, способы институционального прикрытия и каналы теневого давления на контролирующие органы. Такая типология должна быть формализована и внедрена в практику антикоррупционной экспертизы, а также в методики отбора и проверки кадров, принимающих решения в градостроительной сфере.

Если все это соединить в целостную модель — с независимым мониторингом, социально-сетевым анализом, профилированием и интеграцией в кадровую политику — появится реальная возможность не просто реагировать на преступление, но прерывать его структурную возможность до момента реализации. Именно это и является целью криминологии в ее прикладном измерении: не ловить злоумышленника постфактум, а выстраивать пространство, в котором злоумышленник не сможет действовать системно.

Таким образом, коррупция в сфере градостроительства — это не просто преступление, а структурный феномен, охватывающий множество уровней власти и управления. Особую опасность представляет институционализация коррупции через политическое представительство, когда девелоперы сами становятся законодателями, создавая условия для воспроизводства преступных схем под видом нормативной деятельности. Криминологический подход позволяет вскрыть глубинные механизмы этой трансформации, предложив меры криминологического характера. В условиях растущей урбанизации и дефицита земельных ресурсов эффективная борьба с градостроительной коррупцией становится фактором национальной безопасности, напрямую влияющим на легитимность публичной власти и качество городской среды.

Литература:

- Crabtree J., Durand F. Peru: Elite Power and Political Capture // London, United Kingdom: Zed Books Ltd. 2017. pp. 147–152.

- Kosals L., Maksimova A. Informality, crime and corruption in Russia: A review of recent literature // Theoretical Criminology. 2015. № 19 (2). pp. 278–288

- Kukhianidze А., Kukhianidze N. Crime and Corruption in Soviet and Post-Soviet Russia // Environment and Society. 2024. № 14. pp. 28–43.

- На двух стульях. Почему строительный бизнес идет в политику [Электронный ресурс]. URL: https://dailymoscow.ru/polit/na-dvuh-stulyah-pochemu-stroitelnyy-biznes-idet-v-politiku (дата обращения: 29.05.2025).

- Sutherland E. H. White Collar Crime // New York: Dryden Press. 1950. p. 9.

- Gans-Morse J. Property rights in post-soviet Russia. Violence, Corruption, and the Demand for Law // Cambridge University Press. 2017. 250 p.

- Бывший депутат Государственной Думы ФС РФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск [Электронный ресурс]. URL: https://sledcom.ru/news/item/1101610/ (дата обращения: 29.05.2025).

- Экс-депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3206523?stamp=636228650254046434 (дата обращения: 29.05.2025).