В статье анализируются основные теории индивидуально-типологических особенностей личности.

Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности, личность, типология личности.

Изучение индивидуально-типологических особенностей личности на протяжении более века остаётся одной из центральных задач психологии. Современная научная мысль предлагает множество концепций, отражающих многообразие подходов к пониманию природы личности. В рамках данной статьи рассматриваются ключевые современные теории индивидуально-типологических особенностей, с особым вниманием к теории ведущих тенденций Л. Н. Собчик. Теоретический анализ проводится на основе работ К. Г. Юнга [8], Г. Айзенка [1], К. Леонгарда [3], А. Ф. Лазурского [2] и других исследователей.

Ганс Айзенк разработал трехфакторную модель личности, в основе которой лежат такие параметры, как экстраверсия — интроверсия, нейротизм и психотизм, что позволяет комплексно описывать характерологические особенности индивида и прогнозировать его поведение в различных ситуациях. Айзенк подчёркивал, что темперамент имеет биологическую природу и тесно связан с особенностями функционирования центральной нервной системы, влияя на уровень возбудимости и торможения, а также на степень эмоциональной устойчивости человека. Его исследования демонстрируют, что измерение этих параметров возможно с помощью стандартизированных опросников, что даёт объективные данные для психологического анализа и диагностики. Особое внимание уделяется роли нейротизма, который отражает эмоциональную нестабильность и восприимчивость к стрессам, а также психотизму — признаку, связанному со склонностью к импульсивному и антисоциальному поведению [1].

Таким образом, модель Айзенка является фундаментальной для понимания индивидуальных различий в темпераменте и характере, и широко применяется в клинической психологии, педагогике и психодиагностике.

Карл Леонгард предложил типологию акцентуаций характера, в рамках которой он выделил 12 акцентуированных типов личности [3] (см. Таблица 1). Каждый тип характеризуется устойчивыми чертами, которые в нормальных условиях способствуют индивидуализации поведения, но при неблагоприятных обстоятельствах могут перерасти в патологию.

Таблица 1

Типы акцентуаций характера по К. Леонгарду [3]

|

Тип акцентуации |

Основные черты поведения |

|

Демонстративный |

Эгоцентризм, стремление к признанию |

|

Педантичный |

Чрезмерная аккуратность, осторожность |

|

Застревающий |

Упрямство, мстительность |

|

Возбудимый |

Импульсивность, агрессивность |

|

Гипертимный |

Оптимизм, высокая активность |

|

Дистимный |

Пониженный фон настроения, пассивность |

|

Тревожный |

Неуверенность, склонность к тревоге |

|

Циклотимный |

Перемены фаз гипер- и гипотимности |

|

Экзальтированный |

Эмоциональность, впечатлительность |

|

Эмотивный |

Чуткость, сострадание |

|

Экстравертированный |

Социальность, легкость в общении |

|

Интровертированный |

Замкнутость, погруженность в себя |

А. Ф. Лазурский разработал одну из первых отечественных классификаций личности [2], в которой он делил личности на эндопсихические и экзопсихические.

Эндопсихические типы характеризуются внутренней направленностью, склонностью к саморефлексии, интроспекции и глубокому анализу собственного внутреннего мира. Такие личности, как правило, ориентированы на внутренние процессы и самопознание, проявляя высокую степень автономии и устойчивости к внешним воздействиям. В противоположность им экзопсихические типы проявляют активную вовлеченность в социальные взаимодействия, ориентируются на внешний мир, стремятся к контакту с другими людьми, демонстрируют высокую адаптивность и зависимость от социальных факторов [2].

Лазурский также выделял уровни развития личности, в которых нижний уровень включает элементарные формы адаптации к окружающей среде, а высший уровень характеризуется развитием самоопределения, нравственных ориентиров и способности к рефлексии [2].

Классификация А. Ф. Лазурского подчёркивает фундаментальное различие в направленности личности — внутренней или внешней — что отражает разные стратегии восприятия мира и взаимодействия с ним. Такое разделение позволяет глубже понять механизмы саморегуляции и социального поведения, а выделение уровней развития личности показывает динамический характер личностного становления, где высшие стадии связаны с осознанным самоопределением и нравственной рефлексией.

К. Г. Юнг разработал одну из наиболее влиятельных типологий личности, различая интроверсию и экстраверсию, а также четыре психических функции: мышление, чувство, ощущение и интуиция [8]. Эта типология легла в основу модели MBTI и оказала влияние на развитие аналитической психологии.

В аналитической психологии Юнга большое значение придаётся не только сознательным аспектам личности, но и взаимодействию с бессознательными процессами, что позволяет глубже понять внутренние мотивы и конфликты личности. Таким образом, его теория оказывает продолжительное влияние на современные исследования в области индивидуальных различий, типологических характеристик и психотерапевтической практики.

Теория Л. Н. Собчик представляет собой интегративную модель, объединяющую психоаналитические, поведенческие и нейропсихологические подходы [6; 7]. Центральное понятие — «ведущие тенденции личности» — устойчивые эмоционально-поведенческие паттерны, отражающие характерологические особенности и адаптивные стратегии личности.

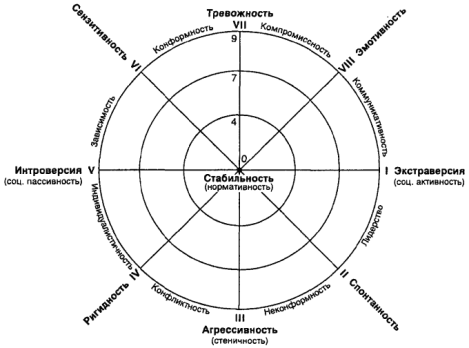

Диагностика осуществляется с помощью индивидуально-типологического опросника (ИТО), шкалирующего восемь ведущих тенденций: экстраверсия, спонтанность, агрессивность, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, лабильность [7] (см. Рисунок 1). Данные тенденции составляют между собой пары противоположных тенденций. Согласно теории Собчик, в каждой личности могут присутствовать абсолютно противоположные тенденции.

Рис. 1. Круговая диаграмма индивидуально-типологического опросника Л. Н. Собчик

Согласно Н. А. Юргиной [9], применение теории ведущих тенденций особенно актуально для специалистов помогающих профессий — психологов, педагогов, социальных работников и врачей. Использование ИТО позволяет выявлять профессиональные склонности и личностные ресурсы, формируя устойчивую профессиональную идентичность.

Современные исследования подчеркивают важность учета индивидуально-типологических характеристик личности при анализе процессов принятия решений. В статье З. И. Сима рассматривается, как такие личностные факторы, как экстраверсия-интроверсия, уровень тревожности и эмоциональная устойчивость, влияют на восприятие информации и выбор стратегий поведения в условиях неопределенности [5]. Автор выделяет взаимодействие когнитивных и эмоциональных компонентов личности, указывая на то, что эмоциональное состояние может значительно модифицировать когнитивные способности, влияя на качество и скорость принятия решений. Кроме того, З. И. Сим акцентирует внимание на прикладном значении этих факторов в профессиональной деятельности и управлении, где понимание индивидуально-типологических особенностей способствует оптимизации коммуникаций и повышению эффективности командной работы.

Изучение индивидуально-типологических особенностей личности сохраняет свою актуальность и значимость в современной психологии, предоставляя разнообразные подходы к пониманию многогранной природы человеческой личности.

Таким образом, интеграция классических и современных подходов, а также применение типологических знаний в практике психологии и смежных областях открывают широкие возможности для комплексного понимания личности и повышения качества психологической поддержки и диагностики.

Литература:

- Айзенк, Г. Ю. Как измерить личность / Г. Ю. Айзенк, Г. Вильсон; пер. с англ. А. Белопольского. — Москва: Когито-Центр, 2000. — 284 с.

- Лазурский, А. Ф. Классификация личностей / А. Ф. Лазурский; под редакцией М. Я. Басова, В. Н. Мясищева. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978–5–534–09344–5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541652

- Леонгард, К. Акцентуированные личности/ К. Леонгард. — Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2017.. — Текст: электронный URL: https://lib.uni-dubna.ru/search/files/psy_leongard/1.pdf

- Ромашко С. С. Теоретическая интеграция подходов Карла Юнга, Виктора Толкачёва, и эмпирического подхода Ганса Айзенка в изучении психологических типов // Актуальные проблемы психологии личности и социального взаимодействия: сборник научных трудов / под редакцией О. Г. Митрофановой. — Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2023. — ISBN 978–985–582–585–3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/401981

- Сим, З. И. Исследование индивидуально типологических особенностей личности как психологических факторов, оказывающих влияние на процесс принятия решений // Universum: психология и образование. 2023. № 12 (114). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-individualno-tipologicheskih-osobennostey-lichnosti-kak-psihologicheskih-faktorov-okazyvayuschih-vliyanie-na-protsess

- Собчик, Л. Н. Роль эмоционального паттерна личности в проявлении индивидуального когнитивного стиля / Л. Н. Собчик. — Текст: электронный // b17.ru: [сайт]. — URL: https://www.b17.ru/article/cognitive_style/ (дата обращения: 28.05.2025).

- Собчик, Л. Н. Психология индивидуальности. Теория и практика — Изд. 2, испр. и доп. / Собчик Л. Н. — СПб.: Речь, 2018. — 480 с., илл

- Юнг, К. Г. Психологические типы / Юнг К. Г.; 4-е издание пер. с англ. Лорие С. /Под ред. Поликарпова В.// Минск.: Харвест, 2021. — 528 с.

- Юргина, Н. А. Теория ведущих тенденций Собчик как основа профессиональной идентичности специалистов помогающих профессий / Н. А. Юргина // Психея и Пневма: Проблемы формирования профессиональной идентичности у лиц помогающих профессий: Материалы XV Сретенской Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 24–25 февраля 2022 года / Сост. Л. Г. Гончарова. — Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия, 2022. — С. 47–50. — EDN JGQREY.