В статье авторы выявили взаимосвязь между прикусом и работой жевательных мышц, сравнили и проанализировали биопотенциалы, обосновали работу мышц при разных видах прикуса.

Ключевые слова : биопотенциалы, электромиография (ЭМГ), прикус, окклюзия, мышцы.

Введение

В связи с непрерывным развитием технологий в стоматологии, происходит поиск новых методов исследования пациентов с патологией жевательных мышц. Их биопотенциалы регистрируют с помощью электромиографического исследования (ЭМГ). Электромиография — метод исследования биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах человека и животных при возбуждении мышечных волокон. Данная тема представляет собой актуальное исследование, которое имеет большое значение в стоматологии. Изучение биопотенциалов жевательных мышц позволит выявить возможные особенности функционирования этих мышц в зависимости от типа прикуса [3]. Такой анализ может быть полезен для предупреждения и коррекции дисфункций жевательной системы при проведении диагностики работы зубочелюстной системы. Дисфункция жевательных мышц может вызывать такие проблемы как болезненность пальпации и сокращения, стираемость зубов, асимметрия лица, нарушение функций ВНЧС.

Полученные данные такого исследования могут послужить основой для разработки индивидуальных методик лечения и профилактики заболеваний, связанных с жевательной функцией.

Проведение исследования

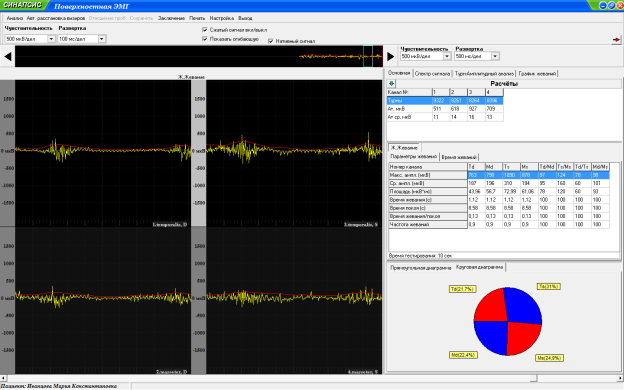

Объектом исследования являлись 10 пациентов, со следующими видами прикуса: ортогнатический, дистальный, глубокий, перекрестный, открытый. В число обследованных пациентов вошли 7 женщин и 3 мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. Отбор на исследование был рандомизирован: по прибытии исследуемого определялся вид прикуса, в дальнейшем проходило исследование. Электромиография (ЭМГ) выполнена на четырехканальном полнофункциональном электромиографе Synapsis всем пациентам в группах исследования. При проведении исследования применялась методика поверхностного наложения чашечковых электродов, отрабатывались 3 пробы: в состоянии покоя, жевания и напряжения. Чашечковые электроды фиксировались на моторных точках исследуемых мышц — участках наибольшего напряжения мышц, которые определялись пальпаторно. Запись биопотенциалов правой и левой височной мышц осуществлялась с I и III каналов соответственно. Запись биопотенциалов правой и левой жевательных мышц — с II и IV каналов соответственно. Всем пациентам был определен мандибулярный рефлекс при сжатии челюстей в центральной окклюзии для диагностических целей [1].

Последовательность действий при проведении электромиографического исследования была данной:

- Подробное объяснение пациенту сути процедуры и получение согласия.

- Пациенту необходимо расслабиться и сесть прямо, зафиксировав голову в естественном положении. Движения языка и лица необходимо минимизировать.

- Очистить кожу исследуемого для уменьшения сопротивления.

- Пальпация мышц во время сокращения, определение необходимой области наложения электродов.

- Установка электрода с проводящим гелем.

- Проведение трех проб исследования: покой, напряжение, мягкая жевательная проба.

- Запись данных электромиографии для оценки активности мышц.

Результаты электромиографического исследования

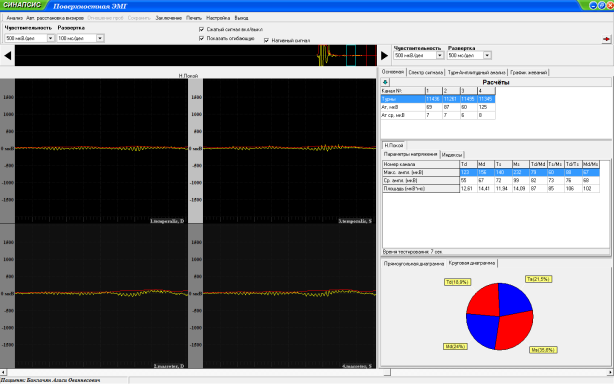

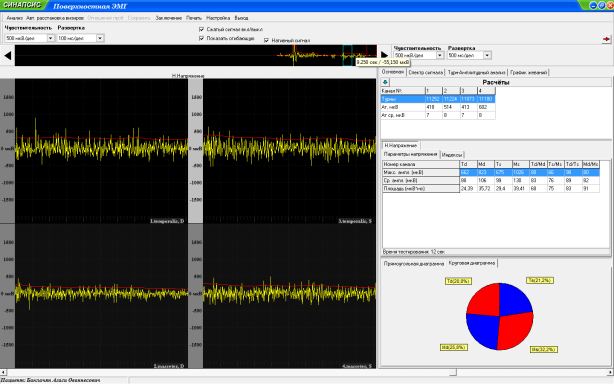

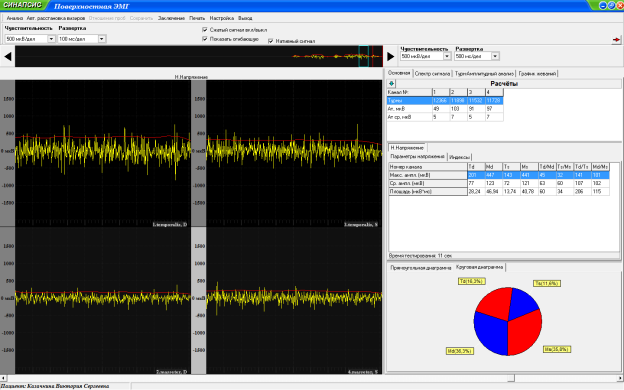

При исследовании пациентов с ортогнатическим прикусом получены следующие результаты: в состоянии покоя активность мышц минимальна (73,25±18,25 мкВ), нет спонтанной активности при физиологическом покое (рис. 1 — пример изменения активности мышцы в покое); при изучении пробы «напряжение» зафиксировано, что мышцы работают относительно в равной мере каждая: собственно жевательные мышцы — 118±17 мкВ; височные мышцы — 93,5±5,5 мкВ (рис. 2 — пример изменения активности мышцы во время напряжения). В акте жевания среднее значение амплитуды активности каждой мышцы составляло: у собственно жевательных мышц — 264,5±15,5 мкВ; у височных мышц — 197,5±3,5 мкВ. (рис. 3 — пример изменения активности мышцы во время акта жевания)

Рис. 1. Пример изменения активности мышцы в покое

Рис. 2. Пример изменения активности мышцы во время напряжения

Рис. 3. Пример изменения активности мышцы во время акта жевания

У пациентов с глубоким перекрытием нижних резцов верхними наблюдается общее снижение биопотенциалов как жевательных, так и височных мышц. Средняя амплитуда в покое у собственно жевательных мышц составляет 80,5±5,5 мкВ, у височных мышц — 77,5±9,5 мкВ. Наблюдаются спонтанные активности в покое. При максимальном напряжении наблюдаются следующие результаты: амплитуда собственно жевательной мышцы составляет 105±5 мкВ, височной — 153,5±6,5 мкВ. При проведении мягкой жевательной пробы собственно жевательная мышца имела амплитуду 195±1 мкВ, височная мышца имела амплитуду 104,5±5,5 мкВ.

У исследуемых с дистальным прикусом, как и с глубоким, наблюдается общее снижение активности мышц. В покое регистрируются следующие показания: у собственно жевательных мышц — 79,5±3,5 мкВ, у височных мышц — 76±5 мкВ. В напряжении средняя амплитуда у собственно жевательных мышц составляет 111,5±7,5 мкВ, у височных мышц — 98,5±14,5 мкВ. В акте жевания среднее значение амплитуды активности каждой мышцы составляло: у собственно жевательных мышц — 110,5±4,5 мкВ; у височных мышц — 104,5±5,5 мкВ.

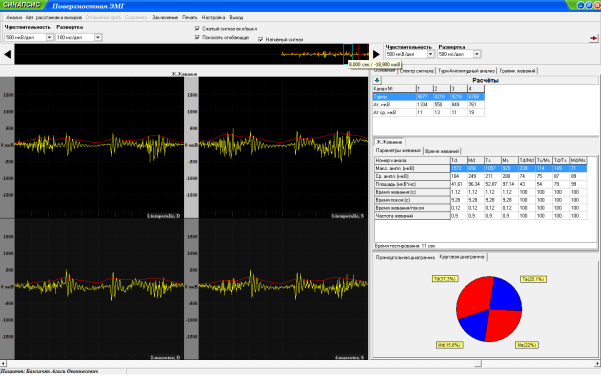

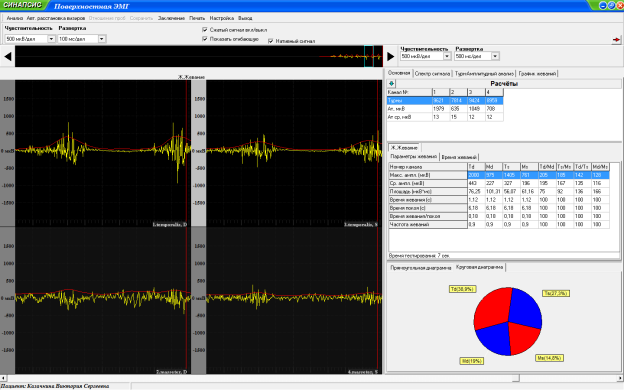

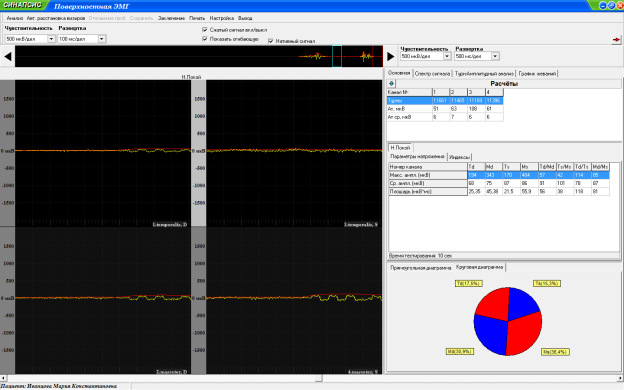

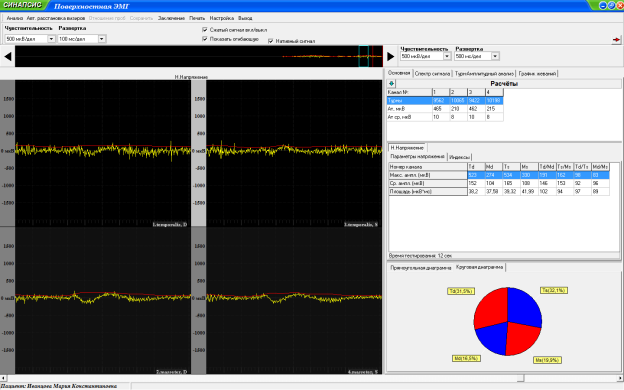

При исследовании пациентов с открытым прикусом наблюдается повышение активности или жевательных или височных мышц в зависимости от пробы. В покое амплитуда собственно жевательных мышц составила 121±2 мкВ, височных мышц — 79±2 мкВ (рис. 4 — пример изменения активности мышцы во время покоя). В напряжении были получены следующие результаты: у собственно жевательных мышц — 122±1 мкВ мкВ, у височных мышц — 74,5±2,5 мкВ (рис. 5 — пример изменения активности мышцы во время напряжения). При проведении мягкой жевательной пробы собственно жевательная мышца имела амплитуду 211,5±15,5 мкВ, височная мышца имела амплитуду 385±58 мкВ (рис. 6 — пример изменения активности мышцы во время акта жевания).

Рис. 4. Пример изменения активности мышцы во время покоя

Рис. 5. Пример изменения активности мышцы во время напряжения

Рис. 6. Пример изменения активности мышцы во время акта жевания

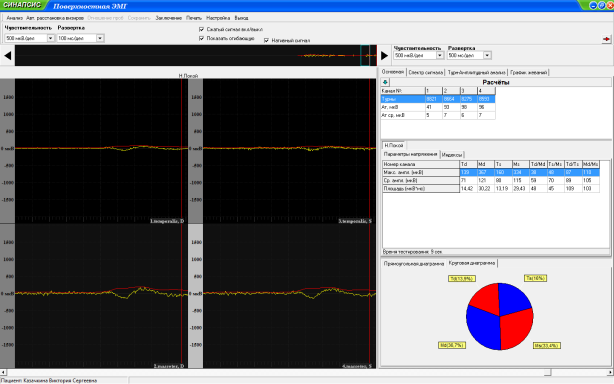

У исследуемого с перекрестным прикусом в жевательном отделе замечается более активная работа левой стороны — той, на которой перекрест и происходит. В покое наблюдаются показатели: у правой височной мышцы — 68 мкВ, у правой жевательной — 75 мкВ, у левой височной — 87 мкВ, у левой жевательной — 86 мкВ (рис. 7 — пример изменения активности мышцы во время покоя). В напряжении регистрируются следующие средние амплитуды: у правой височной мышцы — 147 мкВ, у правой жевательной — 103 мкВ, у левой височной — 160 мкВ, у левой жевательной — 107 мкВ (рис. 8 — пример изменения активности мышцы во время напряжения). В акте жевания среднее значение амплитуды активности каждой мышцы составляло: у правой височной мышцы — 187 мкВ, у правой жевательной — 196 мкВ, у левой височной — 310 мкВ, у левой жевательной — 194 мкВ (рис. 9 — пример изменения активности мышцы во время акта жевания).

Рис. 7. Пример изменения активности мышцы в покое

Рис. 8. Пример изменения активности мышцы во время напряжения

Рис. 9. Пример изменения активности мышцы во время акта жевания)

Анализ и расшифровка полученных результатов

При перекрестном прикусе мы наблюдаем повышенную активность мышц со стороны, где происходит перекрест. Это связано с тем, что с этой стороны нижние зубы перекрывают верхние, мышцам необходимо больше силы на сокращение. Возникает постоянное перенапряжение и гиперфункция, скачки активности, как следствие — повышенная работа «перекрестной» стороны.

При дистальном и глубоком прикусе отмечается снижение тонуса собственно жевательной и височной мышцы. При проведении электромиографического исследования у пациентов со снижением высоты нижнего отдела лица и дистальным смещением нижней челюсти, определяется снижение амплитуды биопотенциалов, что свидетельствует о нарушениях в работе жевательной мускулатуры. Предположим, что при формировании прикуса, мышцы изначально были в гипертонусе, потому что происходит сильное смыкание. В дальнейшем от перенапряжение гипертонус сменяется снижением активности, и как следствие — спонтанные активности в покое.

При открытом прикусе наблюдается повышенный тонус жевательных мышц в состоянии покоя и напряжении. Это обуславливается тем, что поверхностный слой собственно жевательной мышцы отвечает за выдвижение нижней челюсти вперед. При жевании повышается активность височных мышц, потому что их передний отдел отвечает за поднятие нижней челюсти. При открытом прикусе мышцы прилагают больше усилий для поддержания рта закрытым.

Для лечения патологических видов прикуса необходима консультация с врачом-ортодонтом. Лечение осуществляется съемными и несъемными ортодонтическими конструкциями. По показаниям врача также может быть назначена миогимнастика для снижения дискомфорта в мышцах [2].

Литература:

- Худорошков Ю. Г., Карагозян Я. С. Оценка функционального состояния жевательных мышц у пациентов с постоянным прикусом в норме и с нарушениями окклюзии // Современные проблемы науки и образования. 2016. №

- Турбина, Л. Г. Мышечно-скелетные лицевые боли: клиника, дифференциальная диагностика, лечение / Л. Г. Турбина, О. М. Штанг, А. В. Турбин. — Текст: непосредственный // Доктор.ру. — 2013. — № 5(83).

- Хмелева Д. В., Гончаренко А. Д., Гонибова А. А. Анализ результатов УЗИ при исследовании височно-нижнечелюстного сустава в положении центральной окклюзии // Стоматология. 2018. Т. 97, № 2. С. 45–49.