Статья посвящена вопросу о необходимости ранней комплексной психолого-педагогической помощи детям с нарушением понимания речи и созданию педагогических условий для развития речи детей раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением понимания речи.

Ключевые слова: педагогические условия, развитие речи, ранний возраст, младший дошкольный возраст, нарушение понимания речи.

Ранний и младший дошкольный возраст является наиболее важным периодом в жизни ребенка. Именно в этот период развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная деятельность, но самое главное — формируется речь. Пластичность мозга ребенка раннего и младшего дошкольного возраста, сензитивные периоды, формирование эмоций, интеллекта, речи и личности определяют большие потенциальные возможности коррекционной помощи. Ранняя и адекватная помощь ребенку позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его психофизическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, и предупредить вторичные отклонения. В свою очередь, в раннем возрасте фундаментом для становления самостоятельной устной речи становится понимание обращённой речи, которое аккумулирует все произносительные системы, лексический запас и грамматические формы.

Целью работы является разработать и проверить эффективность предлагаемых педагогических условий преодоления задержки речевого развития у детей раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением понимания речи.

Создание условий для развития речи детей раннего и младшего дошкольного возраста с нарушениями понимания речи является важной задачей для специалистов в области педагогики и психологии.

Первым условием для развития речи детей с нарушением понимания речи является необходимость ранней комплексной помощи. Коррекционно-образовательный процесс необходимо начинать с детьми с 2-х лет. Обучение предполагает проведение комплексных занятий, которые позволяют не только устранять речевые нарушения детей, но и развивать и совершенствовать психические процессы, мелкую и общую моторику, предусматривает одновременное развитие сенсомоторной, интеллектуальной и эмоциональной сферы детей.

Вторым условием для развития речи у детей с нарушениями понимания речи является создание благоприятной среды для общения. Это включает в себя создание комфортной обстановки, где ребенок может свободно выражать свои мысли и чувства.

Третьим условием является доступ ребенка к разнообразным игрушкам и материалам, которые могут помочь ему развивать свои речевые навыки. Занятия проводятся исключительно в игровой форме. Здесь отдаётся предпочтение предметам, а не изображениям. Очень полезно использовать натуральные предметы. Например, при изучении тем «Овощи», «Фрукты», отдаётся предпочтение не муляжам, а натуральным плодам.

Четвертым условием является создание индивидуального маршрута коррекции. Занятия с детьми раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением понимания речи необходимо проводить в индивидуальной форме, 2–3 раза в неделю, в зависимости от тяжести нарушения, по 30 минут. На индивидуальных занятиях большое внимание уделяется развитию понимания речи, через глагольный тренинг, активизации экспрессивного словаря, развитию навыков словоизменения и словообразования, формированию грамматического строя, формированию слоговой структуры слова, фонематических процессов. Коррекционная работа будет зависеть от того, на каком уровне понимания речи находится ребенок.

Исходя из описанных мною педагогических условий, можно сформировать этапы работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением понимания речи:

На начальном этапе работа строится с установления контакта. Речь педагога должна быть медленной, а фраза максимально простой. Логопед-дефектолог формирует у ребенка произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание; кинестетические и кинетические основы движений в процессе развития общей, мелкой и артикуляторной моторики; мыслительные операции, расширяет пассивный словарь ребенка. Это необходимо, поскольку развитие психических функций, таких как восприятие, внимание, память, мышление, ориентировка в пространстве, развитие соматогнозиса, фонематическое восприятие напрямую влияют на речевосприятие и речепорождение.

На втором этапе работу с детьми раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением понимания речи необходимо начать с работы над слуховым вниманием. Поскольку у таких детей часто отсутствует регулирующая функция речи, а поведение, преимущественно, полевое, важно начать работу с освоения слова «стоп». Это позволит лучше организовать занятие с ребенком полевого поведения, ребенок начнет связывать звуковую оболочку слова со смыслом на самом простом и понятном материале, а также позволит дать родителям инструмент для регуляции поведения ребенка в быту.

На третьем этапе важно начать работу над пониманием отдельного глагола. Пассивный словарь глаголов нужно накапливать из тех действий, которые ребенок способен сам выполнить или он видит, что это выполняют его родные. На начальном этапе, желательно брать глаголы простой слоговой структуры. Это поможет не только в развитии понимания речи, но и даст толчок в развитии активной речи ребенка, если ее нет. Можно брать такие глаголы, как иди, беги, сыпь, лей, дави, кидай, кати и так далее.

Далее, освоив минимум два глагола, вводим ребенку объект действия. Пассивный словарь существительных ребенка должен накапливаться из тех предметов и частей, которые ему будут встречаться в повседневной жизни. Это название продуктов, игрушек, одежды, мебели, бытовой техники, средств гигиены. Чтобы закрепить навык, необходимо обязательно проводить этап дифференциации.

Когда ребенок на определенном уровне усвоил номинативный словарь, необходимо сформировать понимание слов «да» и «нет». Часто, детям с нарушением понимания речи, освоение этих двух слов дается тяжело. На первом этапе эти два слова можно подкрепить жестами.

После достаточного накопления глагольного и номинативного словарей, мы можем сформировать понимание прилагательных. Очень важно при изучении слов, обозначающих признаки предметов, опираться на максимальное количество сенсорных систем. Только положив на руку ребенка сначала перо, а потом камень, мы сможем ему помочь понять, что значит «легкий» и «тяжелый».

С целью оценки эффективности предлагаемых мною педагогических условий было организованно обследование детей с нарушением понимания речи.

В исследовании приняли участие дети раннего и младшего дошкольного возраста, от 2 до 4 лет в количестве 16 человек. К экспериментальной группе были отнесены дети с нарушением понимания речи в количестве 9 человек с относительно равномерным недоразвитием базовых факторов и речи. К контрольной группе были отнесены 7 детей с нарушением понимания речи, но с преимущественным отставанием речевого развития и относительной сохранностью базовых факторов речи. Работа по педагогическим условиям с детьми контрольной группы не проводилась.

Первичная диагностика этих детей показала, что по уровню понимания речи данные распределились между уровнями ниже среднего (62 %) и низким (38 %). В качестве диагностического материала использовалась шкала оценки понимания речи (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева).

После внедрения разработанных нами педагогических условий и повторного исследования пассивной речи детей обеих групп, были получены следующие результаты (таблица 1)

Таблица 1

Данные о распределении детей экспериментальной и контрольной группы по уровню сформированности речевого развития после внедрения педагогических условий

|

Уровни |

Понимание речи | |

|

ЭГ, n=9 (100 %) |

КГ, n=7 (100 %) | |

|

Высокий (расчлененный) | ||

|

Выше среднего (предикативный) | ||

|

Средний (номинативный) |

7 (78 %) | |

|

Ниже среднего (ситуативный) |

2 (22 %) |

5 (71 %) |

|

Низкий (нулевой) |

2 (29 %) | |

В результате обследования уровня понимания речи в экспериментальной группе к среднему (номинативному) уровню были отнесены 78 % детей, что говорит о значительном повышении результатов, в сравнении с результатами на этапе констатирующего эксперимента, так и в сравнении с результатами контрольной группы.

На контрольном этапе у 7 детей (78 %) были отнесены к среднему (номинативному) уровню понимания речи. Они имели достаточный предметный словарный запас, понимали действия, однако затруднялись в понимании предлогов и понимании прочитанного, даже со зрительной опорой. Остальные 22 % детей были отнесены нами уровню ниже среднего (ситуативному) сформированности понимания речи. Они имели недостаточный предметный словарь, затруднялись в понимании действий, не понимали предлогов, имели трудности понимания инструкций, а также демонстрировали полевое поведение.

В контрольной группе 71 % детей были отнесены нами к ситуативному (ниже среднего) уровню понимания речи, у этих детей отмечался недостаточный предметный и глагольный словарь, они не понимали предлогов, имели трудности понимания инструкций, а также демонстрировали полевое поведение. Остальные 29 % детей находились на низком (нулевом) уровне. Они не воспринимали речь окружающих, иногда реагировали на свое имя, реже на интонации запрещения или поощрения

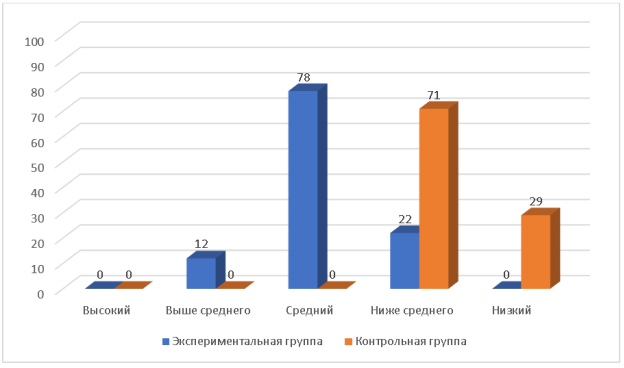

Распределение детей экспериментальной и контрольной групп по уровням сформированности пассивной речи наглядно показано в гистограмме на рис. 1.

Рис. 1. Данные о распределении детей экспериментальной и контрольной групп по уровням сформированности активной речи

Из гистограммы видно, что относительно достаточный уровень сформированности пассивной речи, по сравнению с результатами констатирующего эксперимента, отмечен у большей части детей (78 %) экспериментальной группы, в контрольной группе уровень, в большинстве своем, продолжает оставаться недостаточным для овладения детьми полноценной и хорошо развитой речью.

Таким образом, результаты детей экспериментальной группы значительно улучшились как по уровню сформированности пассивной речи, что свидетельствует об эффективности обозначенных мною педагогических условий и организованной ранней специализированной педагогической помощи детям с нарушением понимания речи, а также подтверждает значимость раннего и младшего дошкольного возраста, как сензитивного периода для развития речи.

Литература:

- Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б./Логопедия. Основы теории и практики, — М.: Эксмо. 2018. — 288с.

- Баженова Н. Г., Хлудеева И. В. Педагогические условия, ориентированные на развитие: теоретический аспект/ — «Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена»,2023г.

- Жулина Е. В., Теремец И. Н./Особенности логопедической работы с детьми раннего возраста со сложными нарушениями / Проблемы современного педагогического образования,2021 г.

- Ромусик М. Н. Развитие понимания речи у детей с системными нарушениями на этапе безречия / — В сборнике: МИР специальной педагогики и психологии. научно-практический альманах. Москва, 2021. С. 43–45.