В статье рассмотрена анатомическая вариабельность Виллизиева круга — ключевой резервной сосудистой структуры, обеспечивающей компенсаторный кровоток при нарушениях магистральных артерий мозга. Подчеркивается, что классический замкнутый вариант строения встречается менее чем у половины пациентов, а различные аномалии (гипоплазия, аплазия, асимметрия сосудов) значительно ограничивают коллатеральные возможности круга, повышая риск тяжелых ишемических инсультов. Отмечаются трудности ранней диагностики анатомических вариантов и необходимость использования современных методов нейровизуализации для персонализированной оценки гемодинамического потенциала. Важной стратегией профилактики и лечения осложнений сосудистых заболеваний признается индивидуальный подход, базирующийся на морфологическом и функциональном анализе особенностей Виллизиева круга у каждого пациента.

Ключевые слова: Виллизиев круг, анатомические вариации, церебральное кровообращение, ишемический инсульт, нейровизуализация, коллатеральное кровоснабжение.

The article examines the anatomical variability of the Circle of Willis—a key collateral vascular structure that provides compensatory blood flow in cases of major cerebral artery compromise. It is emphasized that the classic closed configuration occurs in less than half of all patients, while various anomalies (hypoplasia, aplasia, vascular asymmetry) significantly limit the collateral capacity of the circle, increasing the risk of severe ischemic strokes. The challenges of early diagnosis of anatomical variants are highlighted, as well as the need for modern neuroimaging techniques to personalize the assessment of hemodynamic potential. An individualized approach, based on both morphological and functional analysis of the Circle of Willis in each patient, is recognized as an important strategy for the prevention and treatment of complications arising from vascular diseases.

Keywords: Circle of Willis, anatomical variations, cerebral circulation, ischemic stroke, neuroimaging, collateral blood supply.

Введение

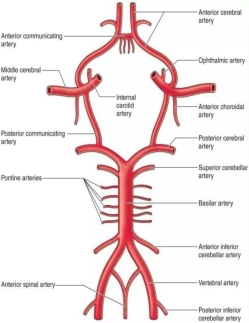

Виллизиев круг — это сложная сосудистая структура, объединяющая внутренние сонные, передние, задние и соединительные артерии c основанием мозга и формирующая резервную систему для кровоснабжения головного мозга при различных патологических состояниях. Его главное предназначение — поддержание стабильного церебрального кровотока, особенно при внезапном нарушении проходимости одной или нескольких артерий.

Рис. 1. Анатомические особенности строения Виллизиева круга

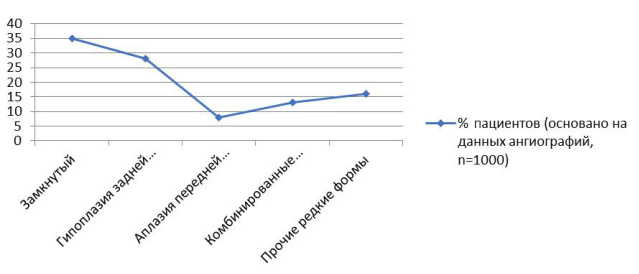

Однако многочисленные исследования показывают, что вариабельность строения Виллизиева круга чрезвычайно высока и только у ограниченного числа людей он представлен в так называемом классическом варианте с полным замыканием всех сегментов. Согласно публикациям, замкнутым и полноценным круг остается менее чем у половины обследованных людей (по разным источникам — от 20 до 46 %). Это обусловлено различными вариантами развития — от гипоплазии до аплазии отдельных артериальных сегментов [8]. Анализ анатомических особенностей становится одной из актуальных задач современной ангионеврологии, ведь именно конфигурация Виллизиева круга часто определяет исход острых сосудистых катастроф, а также влияет на методы лечения и возможности профилактики.

Большая часть публикаций и клинических наблюдений указывает, что при неполной структуре или наличии аномалий круга, резервные возможности коллатерального кровоснабжения ощутимо ограниченны. Это особенно критично у пациентов с атеросклерозом, патологиями сонных или позвоночных артерий и при оперативных вмешательствах на сосудах головы и шеи [1]. Традиционно наибольший интерес вызывают такие аномалии, как аплазия передней соединительной артерии, гипоплазия задних соединительных артерий, выраженная асимметрия просвета артерий, а также наличие различной протяженности фрагментов. Встречаются и комбинированные случаи, когда у одного пациента присутствуют сразу несколько вариантов изменений. Все это приводит к вариативности проявлений ишемических инсультов и затрудняет раннюю диагностику сосудистой патологии. Признано, что для оценки гемодинамического потенциала круга и выбора тактики вмешательства необходимо не только морфологическое, но и функциональное исследование различных вариантов анатомического строения.

Особенности анатомии Виллизиева круга

Классический вариант Виллизиева круга состоит из двух внутренних сонных, двух задних соединительных, двух передних мозговых, одной передней соединительной и двух задних мозговых артерий, формируя полное замкнутое кольцо у основания мозга. Однако исследования показали, что такая структура встречается лишь в 20–46 % случаев. Остальные варианты обусловлены аномалиями размеров сосудов, их расположения и степени развития отдельных сегментов [2].

Часто встречаются такие варианты, как гипоплазия (значительное уменьшение просвета) задних соединительных артерий — у 20–43 % взрослого населения. В таких случаях при закрытии одной из магистральных артерий компенсаторные возможности круга по обеспечению кровоснабжения уменьшаются. Этот тип строения приводит к невозможности перехода кровотока между двумя полушариями, что особенно опасно при окклюзии одной из передних мозговых артерий [3]. Асимметричное развитие сосудов — когда диаметр одной артерии значительно меньше другой — также существенно влияет на потенциал коллатерального кровотока (наблюдается у каждого третьего пациента с внезапно развившимися нарушениями мозгового кровообращения).

Согласно последним данным, гипоплазия или аплазия задней соединительной артерии повышает риск ишемических инсультов в басcейне задней мозговой артерии почти вдвое, а блокада внутренней сонной артерии при исходно «разомкнутой» схеме круга не приводит к эффективной компенсации кровотока в 60 % клинических случаев. Такой паттерн особенно характерен для людей пожилого возраста и пациентов с длительно текущими формами гипертонической болезни и атеросклероза. Тут становится наиболее актуальным вопрос о своевременном выявлении вариаций и скрупулезном анализе индивидуальных особенностей схемы кровоснабжения [4].

Рис. 2. Частота основных анатомических вариаций Виллизиева круга

Гемодинамические последствия анатомических вариаций

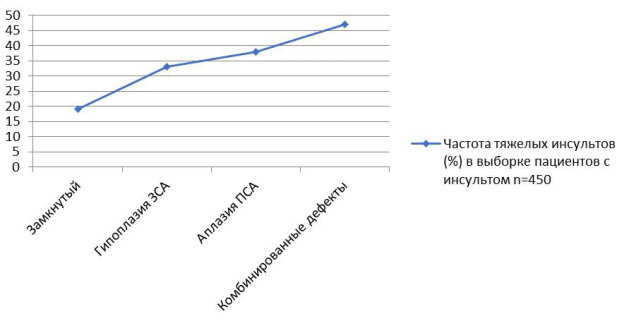

Строение Виллизиева круга напрямую связано с эффективностью распределения мозгового кровотока при закупорке или сужении сосудов. При наличии полного круга даже при окклюзии одной артерии кровообращение по другим ветвям может быстро компенсировать выпадающий очаг. Однако при отсутствии части соединительных сосудов или их гипоплазии резервные возможности системы ограничиваются, а скорость и объем кровотока в компенсаторных артериях резко снижаются. Это подтверждается множеством случаев развития малых лакунарных инсультов при предельно незначительных изменениях магистральных сосудов у пациентов с неполным строением круга [5].

Многочисленные клинические примеры демонстрируют: у пациентов с аплазией задней соединительной артерии ишемия чаще возникает в теменно-височных областях, а при аплазии передней соединительной — преимущественно в лобной доле [6]. В отдельных исследованиях также отмечено, что окклюзии одной из сонных артерий при классическом строении круга компенсируются почти бессимптомно или с минимальной неврологической симптоматикой. В то же время пациенты с выраженными аномалиями чаще переносят крупноочаговые инфаркты мозга даже при частичном нарушении кровотока.

Проблемы диагностики и подходы к коррекции

Значительная часть трудностей связана с выявлением вариабельности структуры круга на доклиническом этапе. Далеко не всегда анатомическая аномалия проявляется клинически, для точной верификации нужно применять современные методы нейровизуализации: магнитно-резонансную ангиографию сосудов головного мозга, мультиспиральную компьютерную томографию, а иногда и ультразвуковые методики с функциональными пробами. Только сочетание этих подходов позволяет четко смоделировать анатомию круга у конкретного пациента.

Практически ориентированные методы, направленные на снижение риска сосудистых катастроф, включают определение персонализированных схем обследования пациентов группы риска (пожилые, лица с атеросклерозом, гипертонией, врожденной патологией сосудов), планирование операций на магистральных сосудах головы и шеи с обязательным анализом структуры круга [7]. Поддержание проходимости мелких сосудов (медикаментозная коррекция реологических свойств крови, антикоагулянтная терапия), а при необходимости — выполнение малоинвазивных вмешательств на церебральных артериях занимают приоритетное место в профилактике инсультов у пациентов с неполной структурой Виллизиева круга.

Рис. 3. Зависимость частоты исходов инсульта от строения Виллизиева круга

Заключение

Рассмотрение основных вопросов позволило сделать вывод, что многообразие анатомических вариантов строения Виллизиева круга существенно предопределяет риск, тяжесть и исход нарушений мозгового кровообращения. Считаем, что наиболее эффективной профилактической и лечебной стратегией является обязательное выполнение индивидуализированной диагностики церебральных сосудов у пациентов с высоким сосудистым риском. Современные методы визуализации дают возможность не только выявлять вариации, но и просчитывать потенциальные гемодинамические последствия конкретного варианта строения круга. При выявленных дефектах необходимо еще более пристальное внимание к коррекции основных сосудистых факторов риска, медикаментозной поддержке микроциркуляции и подготовке к возможным вмешательствам.

Особое внимание стоит уделить формированию мультидисциплинарных команд специалистов и возможности совместного планирования мероприятий по профилактике и лечению цереброваскулярных осложнений. На наш взгляд, стратегическая индивидуализация программы обследования и ведения пациента с учетом особенностей его сосудистой анатомии сможет значительно снизить долю неблагоприятных исходов среди лиц с анатомически измененным Виллизиевым кругом. Таким образом, точное знание структуры и гемодинамических последствий ее изменений следует рассматривать как ключевой элемент в ежедневной практике врачей-неврологов и ангиохирургов.

Литература:

- Гаврилов, В. Б. Вариантная анатомия артериального круга большого мозга и ее значение в развитии нарушений мозгового кровообращения / В. Б. Гаврилов, Н. Ю. Ефимова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2018. — Т. 118, № 5. — С. 50–55.

- Трушель, Н. А. Вариантная анатомия артериального круга большого мозга человека / Н. А. Трушель, П. Г. Пивченко // Морфология. — 2019. — Т. 155, № 2. — С. 32–36.

- Куртусунов, Б. Т. Вариантная анатомия артериального круга большого мозга человека / Б. Т. Куртусунов // Астраханский медицинский журнал. — 2020. — Т. 15, № 3. — С. 42–50.

- Фомкина, О. А. Морфология артерий основания головного мозга человека в возрастном аспекте / О. А. Фомкина, В. Н. Николенко, Ю. А. Гладилин // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2017. — Т. 13, № 1. — С. 8–12.

- Горбунов, А. В. Вариантная анатомия артериального круга большого мозга / А. В. Горбунов, А. А. Молдавская // Современные проблемы науки и образования. — 2018. — № 5. — URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28096

- Крылов, В. В. Операции реваскуляризации головного мозга в сосудистой нейрохирургии / В. В. Крылов, В. Л. Леменев. — М. : БИНОМ, 2019. — 272 с.

- Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 896 с.

- Ануфриев, П. Л. Особенности строения артериального круга большого мозга у пациентов с ишемическим инсультом / П. Л. Ануфриев, М. М. Танашян, Т. С. Гулевская // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. — 2018. — Т. 12, № 4. — С. 5–12.