Статья посвящена изучению взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта и особенностями коммуникативных установок у студентов гуманитарных специальностей (на примере специальности «Клиническая психология»). В исследовании применены теоретические методы (анализ, сравнение, систематизация психологических сведений), а также эмпирические методики: тест эмоционального интеллекта Д. В. Люсина, методика «Направленность личности в общении» (НЛО-А) С. Л. Братченко, диагностика типа коммуникативной установки В. В. Бойко, шкала измерения тактик самопрезентации S. Lee и B. Quigley в адаптации О. А. Пикулевой. Статистическая обработка данных включала методы описательной статистики, проверку нормальности распределения (критерий Колмогорова-Смирнова), сравнительный анализ (критерий Манна-Уитни) и корреляционный анализ (коэффициент Спирмена). Полученные результаты позволяют выявить значимые корреляции между компонентами эмоционального интеллекта, особенностями коммуникативного поведения и уровнем социального интеллекта студентов. Авторы подчеркивают значимость дальнейших исследований для разработки стратегий развития социальных и коммуникативных компетенций у будущих специалистов гуманитарного профиля.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, коммуникативные установки, студенты-психологи, коммуникативная направленность, тактика самопрезентации, юношеский возраст.

Введение. Современная система высшего образования направлена на развитие профессионально значимых качеств у студентов, включая в том числе коммуникативные способности [8, 11]. Особенно важным этот аспект является для студентов гуманитарных специальностей, чья будущая деятельность предполагает активное взаимодействие с людьми [2, 7]. В этом контексте особое значение приобретает социальный интеллект, определяющий способность индивида понимать и управлять межличностными отношениями [10, 18, 22]. Однако вопрос о взаимосвязи социального интеллекта и коммуникативных установок остается недостаточно изученным, что и обусловливает актуальность настоящего исследования. Цель нашего исследования — выявить взаимосвязь между уровнем социального интеллекта и коммуникативными установками у студентов гуманитарных специальностей. Специфика юношеского возраста заключается в рамках данной темы в том, что этот возраст является значимым для самостоятельного формирования установок молодыми людьми, и вместе с тем активной фазы развития направленности личности [17].

Теоретический обзор. Сущность социального интеллекта, его структуру, механизм развития и функционирования, социальных функций исследовали Р. Д. Стенберг, Е. Торндайк, В. П. Панченко, Ю. М. Каныгин, Г. И. Калитич, В. Ф. Анурин, А. С. Майданов, Ю. М. Шейнин, В. В. Орлов и др. [9, 13, 15, 21]. Социальный интеллект рассматривается нами в рамках концепции Дж. Гилфорда [6], который определял его как способность понимать поведение других людей и управлять межличностными взаимодействиями. В отечественной психологии исследования социального интеллекта связаны с работами Е. С. Михайловой [14, 15], Д. В. Ушакова [20], Д. В. Люсина [12, 13], Д. Гоулмана [23], которые уточняют особенности его развития у студентов. Коммуникативные установки, в свою очередь, анализируются в рамках концепции Д. Н. Узнадзе [19], где они рассматриваются как внутренние предрасположенности к определенным формам общения. Современные подходы к изучению коммуникативных установок студентов представлены в трудах Г. М. Андреевой [1] и А. А. Бодалева [3].

Описание исследования. Исследование проводилось в 2024 году по следующим этапам: набор выборки и диагностика студентов; статистическая обработка результатов диагностики; описание и интерпретация результатов исследования. Выборка исследования была набрана среди студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), обучающихся по специальности «Клиническая психология». Были использованы следующие методики: «Тест эмоционального интеллекта» Д. В. Люсина (2006) [12]; опросник «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко (1997) [5]; опросник «Диагностика типа коммуникативной установки» В. В. Бойко (1996) [4]; «Шкала измерения тактик самопрезентации» S. Lee, B. Quigley (1999) в адаптации О. А. Пикулевой (2004) [16].

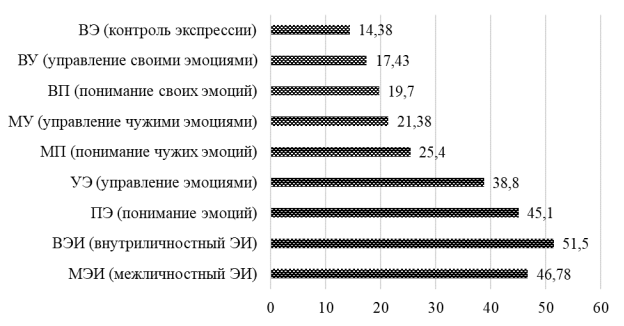

Результаты исследования. Изучение особенностей эмоционального интеллекта респондентов осуществлено с помощью теста эмоционального интеллекта Д. В. Люсина (2006). На рис. 1 приведены результаты расчета описательных статистик по шкалам теста.

Рис. 1. Сравнительные данные показателей эмоционального интеллекта у студентов-психологов

Межличностный эмоциональный интеллект у студентов-психологов в среднем развит на среднем уровне (М=46,78±4,25), что отражает умеренную способность к пониманию и управлению эмоциями других людей. Внутриличностный эмоциональный интеллект в среднем развит на высоком уровне (М=51,50±3,05), свидетельствуя о значительной способности студентов осознавать и регулировать свои эмоциональные состояния. Понимание эмоций у студентов-психологов развито на среднем уровне (М=45,10±4,14), что говорит об их умеренной способности к осознанию как собственных, так и чужих эмоций. Возможно, это связано с их возрастом. Управление эмоциями как функция развит достаточно низко (М=38,80±3,34), что свидетельствует о недостаточной способности студентов-психологов эффективно регулировать как свои, так и чужие эмоции. Общий уровень эмоционального интеллекта у студентов-психологов находится на высоком уровне (М=98,27±4,95), что говорит о выраженной способности к эмоциональному осознанию и регуляции. Таким образом, студенты-психологи демонстрируют высокий уровень внутриличностного эмоционального интеллекта и саморегуляции, при этом их способность к управлению эмоциями других людей и осознанию эмоций находится на среднем уровне.

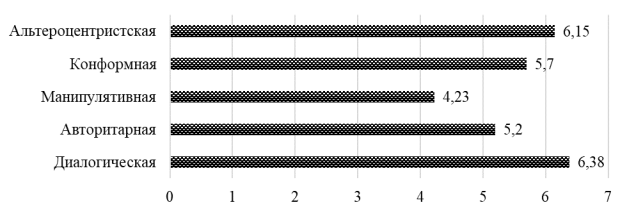

Особенности направленности студентов в межличностном взаимодействии исследованы с помощью опросника «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко (1997). На рис. 2 показано, что студенты, обучающиеся по гуманитарному профилю, в процессе общения в большей мере ориентированы на диалогическое (М=6,38±1,21) и альтероцептическое взаимодействие (М=6,15±1,35).

Рис. 2. Сравнительные данные показателей направленности личности в общении у студентов-психологов

Диалогическая направленность в общении признается исследователями наиболее адаптивной и проявляется, как правило, в трех личностных установках: ориентации на равноправное общение, уважение, доверие другому; направленности на сотрудничество, открытости и развитию взаимопонимания в общении; креативностью, творческой направленностью, установкой на саморазвитие и личностный рост партнера по взаимодействию. Альтероцептическая направленность в общении проявляется обычно в трех личностных установках: осознанная добровольная центрация на интересах и потребностей других людей; отказ от реализации собственных интересов и потребностей; ориентация на цели партнера или коллективные цели; низкая значимость своего образа в глазах партнера; ориентация на личностный рост партнера по взаимодействию в ущерб собственному саморазвитию. Авторитарная направленность в общении проявляется в трех личностных установках: стремление занять доминирующую позицию, стимулировать партнера на достижение собственной, а не его цели; эгоцентризм, ригидность установок, стереотипность и шаблонность мышления; неприятие, неуважение отличной от своей точки зрения.

Значения показателей манипулятивной и конформной направленности у обследованных студентов выражены в целом на среднем уровне. Это означает, что в процессе межличностного взаимодействия для них также характерно время от времени (и в зависимости от актуальных целей) прибегать к манипуляциям, или же, напротив, отказывать от достижения собственных целей, проявляя конформность и зависимость.

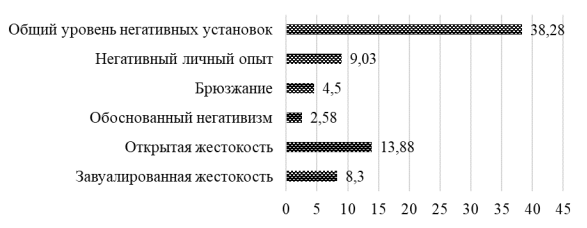

Исследование наличия негативных коммуникативных установок произведено с помощью методики «Диагностика типа коммуникативной установки» В. В. Бойко. Полученные результаты тестирования представлены наглядно на рис. 3.

Рис. 3. Сравнительные данные показателей выраженности коммуникативных установок у студентов-психологов

Согласно представленным данным, по шкале « Завуалированная жестокость » обследованными студентами в целом получены средние баллы, незначительно превышающие норму — 0–7 баллов (М=8,30±2,09). Открытая жестокость у студентов-психологов выявлена в целом на среднем уровне (М=13,88±1,71). Это может свидетельствовать о том, что обследованные студенты в целом не проявляют агрессии, враждебности или настороженности в отношении других людей. Обоснованный негативизм как показатель у студентов-психологов незначительно превышает норму (М=2,58±0,59), что свидетельствует о наличии умеренного негативизма. Такие значения могут быть обусловлены индивидуальным личным опытом студентов по взаимодействию с людьми. Выраженность брюзжания как коммуникативной структуры у студентов-психологов представлена на уровне, значимо превышающем показатели нормы для этого показателя (М=4,50±0,96). Это может указывать на склонность студентов описанной выборки время от времени выражать неудовлетворенность или ворчать в процессе общения. Уровень негативного личного опыта у студентов-психологов превышает нормы для этого показателя (М=9,03±1,54). Это может свидетельствовать о наличии индивидуального личного негативного опыта общения с людьми в прошлом и его влиянии на текущие отношения опрошенных. Общий уровень негативных установок у студентов-психологов отмечен на уровне, отражающем значимую выраженность (М=38,28±4,38). Это может проявляться в скрытой агрессии, склонности к критике, раздражительности и нежелании сотрудничать. Таким образом студенты-психологи могут проявлять некоторые выраженные негативные установки в общении, что связано с их личным опытом и восприятием межличностных отношений.

Изучение самопрезентационных тактик студентов, обучающихся по гуманитарному профилю, произведено с помощью «Шкалы измерения тактик самопрезентации». Результаты опроса представлены на рис. 4.

Рис. 4. Сравнительные данные показателей выраженности тактик самопрезентации у студентов

Рассматривая тактики защитного типа, мы можем отметить, что все они выражены у студентов, обучающихся по психологической специальности, на уровне средних значений — в диапазоне от 18 до 31 балла. Это означает, что студенты время от времени, по всей видимости, в зависимости от требований ситуации используют обе изучаемые стратегии: оправдание с отрицанием ответственности , когда происходит отрицание своего участия в том или ином событии, отказ принимать на себя ответственность за результат действий (М=24,43±5,89); оправдание с принятием ответственности , когда происходит признание своего участия в том или ином событии, решение принимать на себя ответственность за результат действий (М=29,53±3,89).

Рассматривая тактики ассертивного типа , мы можем отметить, что в основном они выражены у студентов, обучающихся по психологической специальности, на уровне средних значений — в диапазоне от 18 до 31 балла для шести стратегий (рис. 4). И в диапазоне для стратегии « Желание/старание понравиться », когда студент пытается вызвать одобрение у других для достижения собственных целей, от 29 до 50 баллов (М=47,30±12,80). Запугивание , как попытка вызвать страх у партнера по взаимодействию, обозначить себя как более сильного, важного, значимого и, тем самым, сделать более вероятным достижение собственных целей используется студентами-психологами редко (М=18,43±3,64). Выраженность тактики « Просьбы/мольба » у студентов-психологов не достигает средних значений по шкале на 1 балл (М=17,75±1,81). То есть они не имеют склонности демонстрировать свою слабость и некомпетентность с целью получения помощи и одобрения. Тактика « Приписывание достижений » используется студентами активнее всего (М=29,98±2,66). Для них, вероятно, характерно в процессе самопрезентации обозначать собственные заслуги и достижения. Тактика « Преувеличение своих достижений » используется опрошенными студентами умеренно (М=19,33±1,67). Для них, по всей видимости, характерно в процессе самопрезентации обозначать не только собственные заслуги и достижения, но и тенденция к их преувеличению. Также для них характерно периодически в процессе самопрезентации характерно высказывать в адрес других критичные, негативные замечания (М=19,35±3,53). Тактика самопрезентации « Пример для подражания », когда студенты демонстрируют морально-нормативное, вызывающее одобрение и уважение поведение, используется ими в сравнении с иными тактиками достаточно активно (М=28,95±2,97).

С целью выявления взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и представленности элементов коммуникативного поведения у студентов-психологов нами был проведен корреляционный анализ данных эмпирического исследования. В корреляционном анализе использован непараметрический коэффициент корреляции Спирмена. Данные представлены в таблицах 1–3. В таблице 1 приведены значимые взаимосвязи выраженности показателей эмоционального интеллекта и направленности в общении, полученных по выборке опрошенных студентов-психологов.

Таблица 1

Данные корреляционного анализа показателей эмоционального интеллекта и направленности в общении у студентов-психологов

|

Параметры корреляции |

Диалогическая |

Авторитарная |

Манипулятивная |

Конформная |

Альтероцентристская |

|

МЭИ межличностный ЭИ |

0,411** |

- |

- |

0,393* |

0,386* |

|

ПЭ понимание эмоций |

- |

- |

-0,413** |

- |

- |

|

УЭ управление эмоциями |

0,541** |

0,441** |

0,434** |

0,355* |

0,403** |

|

МП понимание чужих эмоций |

- |

- |

-0,426** |

- |

- |

|

МУ управление чужими эмоциями |

0,442** |

- |

- |

0,398* |

0,446** |

Примечание: ** — р≤0,01, * — р≤0,05

Проведенный корреляционный анализ выявил ряд значимых взаимосвязей показателей эмоционального интеллекта и направленности в общении студентов. Так, чем выше развит межличностный эмоциональный интеллект, тем более выражена у студентов склонность к диалогическому общению (р≤0,01), проявлению конформности во взаимодействии (р≤0,05) и альтероцентических тенденций (р≤0,05). Чем выше развиты способности к пониманию своих и чужих эмоций, тем меньше склонность студентов к манипуляции в межличностном взаимодействии (р≤0,01). Чем выше развиты способности к пониманию чужих эмоций, тем меньше склонность студентов к манипуляции в межличностном взаимодействии (р≤0,01).

Чем выше развиты способности к управлению своими и чужими эмоциями, тем более выражены все стратегии взаимодействия: диалогическая (р≤0,01), авторитарная (р≤0,01), манипулятивная (р≤0,01), конформная (р≤0,05), альтероцентрическая (р≤0,01). По всей видимости, это можно объяснить тем, что студенты сознательно меняют свои тактики общения в зависимости от контекста взаимодействия и своих целей. Чем выше развиты способности к управлению чужими эмоциями, тем выше склонность студентов к диалогическому (р≤0,01), конформному (р≤0,05) и альтероцентрическому общению (р≤0,01). Таким образом, чем выше развит межличностный эмоциональный интеллект, понимание и управление своими эмоциями у студентов-психологов, тем более выражена у них склонность к диалогическому, конформному и альтероцентрическому общению.

В таблице 2 приведены значимые взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и коммуникативных установок, полученных в группе студентов-психологов.

Таблица 2

Данные корреляционного анализа показателей эмоционального интеллекта и коммуникативных установок у студентов-психологов

|

Завуалированная жестокость |

Брюзжание |

Негативный личный опыт |

Общий уровень негативных установок | |

|

МЭИ межличностный ЭИ |

-0,433** |

- |

- |

-0,414** |

|

ВЭИ внутриличностный ЭИ |

-0,315* |

- |

- |

- |

|

ПЭ понимание эмоций |

- |

- |

-0,370* |

-0,385* |

|

УЭ управление эмоциями |

-0,432** |

- |

- |

- |

|

МУ управление чужими эмоциями |

-0,402* |

- |

- |

- |

|

ВП понимание своих эмоций |

-0,329* |

-0,312* |

- |

-0,348* |

Примечание: ** — р≤0,01, * — р≤0,05

Корреляционный анализ выявил также ряд значимых взаимосвязей показателей эмоционального интеллекта и коммуникативных установок у опрошенных студентов. Так, чем выше развит межличностный (р≤0,01) и внутриличностный интеллект (р≤0,05), в частности, такие его аспекты как управление эмоциями (р≤0,01) и понимание своих эмоций (р≤0,05), тем ниже склонность студентов проявлять во взаимодействии завуалированную жестокость. Чем лучше студенты понимают свои эмоции и чувства, тем реже они выражают необоснованное недовольство и брюзжат (р≤0,05). Чем меньше негативного опыта имеют студенты, тем лучше они понимают свои и чужие эмоции и чувства (р≤0,05). Чем выше развит межличностный интеллект (р≤0,01), способности к пониманию своих и чужих эмоций (р≤0,05), тем ниже общий уровень негативных коммуникативных установок студентов, обучающихся по гуманитарному профилю. Таким образом, чем выше уровень эмоционального интеллекта студентов, обучающихся по гуманитарному профилю, тем ниже общий уровень негативных коммуникативных установок.

В таблице 3 приведены значимые взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и самопрезентационных тактик, полученных в группе студентов-психологов.

Таблица 3

Данные корреляционного анализа показателей эмоционального интеллекта и самопрезентационных тактик у студентов-психологов

|

Оправдание принятие |

Отречение |

Препятствование себе |

Извинение |

Желание, старание понравиться |

Запугивание |

Негативная оценка других |

Пример для подражания | |

|

МЭИ межличностный ЭИ |

0,48** |

- |

- |

0,35* |

0,410** |

- |

- |

- |

|

ВЭИ внутриличностный ЭИ |

- |

0,44** |

- |

- |

- |

- |

- |

-0,33* |

|

ПЭ понимание эмоций |

- |

0,35* |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

УЭ управление эмоциями |

0,52** |

- |

- |

0,50** |

0,66** |

-0,44** |

-0,60** |

-0,33* |

|

МУ управление чужими эмоциями |

0,45** |

- |

- |

0,31* |

0,54** |

-0,45** |

-0,32* |

- |

|

ВП понимание своих эмоций |

- |

0,33* |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ВУ управление своими эмоциями |

- |

- |

-0,326* |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ВЭ контроль экспрессии |

- |

- |

- |

0,344* |

- |

- |

- |

-0,40** |

Примечание: ** — р≤0,01, * — р≤0,05

Корреляционный анализ выявил также ряд значимых взаимосвязей показателей эмоционального интеллекта и самопрезентационных тактик, полученных в группе опрошенных студентов-психологов. То есть чем сильнее развит межличностный эмоциональный интеллект, тем более выражены в процессе самопрезентации тактики принятия своей ответственности за поступки и их последствия (р≤0,01), извинения (р≤0,05), стремления понравиться (р≤0,01). То есть чем сильнее развит внутриличностный эмоциональный интеллект, тем более выражены в процессе самопрезентации тактика принятия своей ответственности за поступки и их последствия (р≤0,01) и, напротив, реже используется тактика демонстрации морально-нормативного, вызывающего одобрение и уважение поведение (р≤0,05).

Чем сильнее развита способность к пониманию своих и чужих эмоций, тем вероятнее использование защитной тактики «Отречение» (р≤0,05). Чем сильнее развита способность к управлению своими и чужими эмоциями, тем вероятнее использование в процессе самопрезентации тактик принятия своей ответственности за поступки и их последствия (р≤0,01), извинения (р≤0,01), стремления понравиться (р≤0,01). Одновременно, чем слабее развита способность к управлению своими и чужими эмоциями, тем более студент склонен к запугиванию (р≤0,01), негативным оценкам других (р≤0,01) и сильнее стремиться убедить окружающих в своей высокой моральной нормативности (р≤0,05). Чем хуже развита способность к пониманию своих эмоций, тем выше склонность к отречению от возможных последствий тех или иных событий (р≤0,05).

Чем хуже у студентов развита способность к управлению своими эмоциями, тем выше экстернальность в описании причин тех или иных негативных событий (р≤0,05). Также чем выше развиты способности к контролю своих эмоциональных проявлений, тем чаще используется защитная тактика извинений за свое поведение и роль в тех или иных событиях (р≤0,05) и слабее стремление студентов убедить окружающих в своей высокой моральной нормативности (р≤0,01). Таким образом, чем сильнее развит у студентов межличностный эмоциональный интеллект, тем более выражены в процессе самопрезентации тактики принятия своей ответственности за поступки и их последствия, извинения, стремления понравиться. Чем сильнее развит внутриличностный эмоциональный интеллект, тем более выражены у опрошенных студентов в процессе самопрезентации тактика принятия своей ответственности за поступки и их последствия и, напротив, реже используется тактика «Пример для подражания». В то же время, чем слабее развита способность к управлению своими и чужими эмоциями, тем более студент склонен к запугиванию, негативным оценкам других и сильнее стремиться убедить окружающих в своей высокой моральной нормативности.

Заключение

- Эмоциональный интеллект студентов, обучающихся по гуманитарному профилю, проявляемый в способности распознавать эмоции, намерения, мотивацию, собственные желания и желания других людей, а также управлять этим, развит на достаточном уровне.

- В плане межличностного взаимодействия студентам, обучающимся по гуманитарному профилю, характерна диалогическая направленность. Второй наиболее часто используемой стратегией является альтероцентрическая направленность.

- Студенты, обучающиеся по гуманитарному профилю, имеют некоторые выраженные негативные установки в общении: скрытая агрессия (скептичность, склонность к критике, раздражительность, не желание сотрудничать, брюзжание, негативизм).

- Рассматривая тактики защитного типа, мы можем отметить, что все они выражены у студентов, обучающихся по гуманитарному и техническому профилю, на уровне средних значений — в диапазоне от 18 до 31 балла. Это означает, что студенты время от времени, по всей видимости, в зависимости от требований ситуации используют все изучаемые стратегии. В то же время для студентов, обучающихся по гуманитарному профилю, в большей мере в процессе самопрезентации характерно прибегать к защитной тактике оправдания, признавая свое участие в том или ином событии, принятии на себя ответственности за результат действий.

Ассертивные тактики также представлены на уровне умеренной выраженности, однако, тактики приписывания себе достижений и примера для подражания используются студентами чаще. Установлено, что для студентов, обучающихся по гуманитарному профилю, в большей мере в процессе самопрезентации характерно использовать ассертивные тактики просьбы, преувеличения достижений и негативной оценки других.

Полученные результаты подчеркивают важность развития социального интеллекта у студентов гуманитарных специальностей. Он не только способствует успешному профессиональному становлению в юношеском возрасте, но и определяет эффективность межличностного взаимодействия в этом возрасте. В связи с этим рекомендуется внедрение образовательных программ, направленных на развитие навыков социального интеллекта и коммуникативной компетентности, в деятельность психологических служб вузов, в которых присутствуют гуманитарные специальности.

Литература:

- Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Аспект-Пресс, 2024. — 360 с.

- Бачман Н. В., Стафурина Н. А. К вопросу о профессиональных способностях психолога // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. — 1985. Вып. 5. — С. 72–77.

- Бодалев А. А. Личность и общение. — М.: Международная педагогическая академия, 1995. — 328 с.

- Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. — М.: Филинъ, 1996. — 411 с.

- Братченко С. Л. Диагностика личностно-развивающегося потенциала. — Псков: 1997. — 156 с.

- Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Под ред. А. М. Матюшкина. — М., 1965. С. 433–456.

- Гусейнов Р. Д., Гусейнова И. С., Пирмагомедова Э. А. Профессионально-значимые личностные качества психолога и возможности их развития в процессе профессиональной подготовки // Проблемы современного педагогического образования. — 2020. № 68–2. — С. 414–417.

- Емельянов Ю. Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности. — М.: Просвещение, 1995. — 183 с.

- Кудинова И. Б., Вотчин И. С. Социальный интеллект как предмет исследования // Сибирский педагогический журнал. — 2005. № 4. — С. 132–141.

- Куницына В. Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимоотношение // Теоретические и прикладные вопросы психологии. — 1995. Вып. 1. Ч.1. — С. 48–61.

- Лужбина Н. А. Социальный интеллект как системообразующий фактор психологической культуры личности // Автореф. дисс.... канд. психол. наук. — Барнаул: Изд. БПГУ, 2002. — 23 с.

- Люсин Д. В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн // Психологическая диагностика. — 2006. № 4. — С. 3–22.

- Люсин Д. В. Социальный интеллект: Теория, измерения, исследование. — М., 2004. — 347 с.

- Михайлова Е. С. Социальный интеллект. Концепции, модели, диагностика. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 266 с.

- Михайлова Е. С. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена: диагностика социального интеллекта. — СПб.: Иматон, 2001. — 53 с.

- Пикулёва О. А. Гендерные, возрастные и профессиональные особенности тактик самопрезентации / Автореф. дисс. … канд. психол. наук. — СПб.: СПбГУ, 2004. — 24 с.

- Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. — Спб.: Питер, 2000. — 616 с.

- Савенков А. И. Эмоциональный и социальный интеллект как предикторы жизненного успеха // Вестник практической психологии образования. — 2006. Том 3. № 1. — С. 30–38.

- Узнадзе Д. Н. Психология установки. — СПб.: Питер, 2004. — 413 с.

- Ушаков Д. В. Социальный интеллект как вид интеллекта // Социальный интеллект. Теория, измерение, исследования / Под ред. Д. В. Ушакова, Д. В. Люсина. — М., 2004. — С. 11–29.

- Юркевич В. С. Проблема эмоционального интеллекта // Вестник практической психологии образования. — 2005. № 3(4). — С. 4–10.

- Cantor N., Kihlstrom J. F. Personality and social intelligence. — New Jerse: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1987. — 235 р.

- Goleman D. Emotional intelligence. — New York: Bantam Books, 1995. — 352 р.