В статье рассматриваются психолого-педагогические условия и методы преодоления трудностей в овладении навыком чтения у младших школьников. Представлены результаты эмпирического исследования, проведённого на базе школы № 1251 г. Москвы, направленного на оценку эффективности специально разработанного комплекса упражнений, интегрированных в уроки литературного чтения. Использовались валидные диагностические методики Т. В. Ахутиной и А. Н. Корнева. Обоснована необходимость комплексного подхода, сочетающего когнитивные, речевые и мотивационные компоненты. Подтверждена эффективность игровой формы коррекционного воздействия, доказанная статистически значимыми результатами.

Ключевые слова: навык чтения, трудности обучения, дислексия, младшие школьники, коррекционно-развивающие упражнения, литературное чтение, эмпирическое исследование.

Овладение навыком чтения в начальной школе выступает одним из фундаментальных условий успешного обучения. Недостаточная его сформированность влечёт за собой большие трудности в освоении всех предметов школьной программы, снижает учебную мотивацию, затрудняет развитие речи и ограничивает когнитивные возможности ребёнка. [4] Проблема усвоения чтения актуальна в связи с тем, что у значительной части первоклассников наблюдаются замедленные темпы формирования основополагающих компонентов чтения: слогового анализа, артикуляции, зрительного восприятия, понимания прочитанного текста. Поэтому разработка и внедрение эффективных психолого-педагогических методов, направленных на преодоление данных трудностей, представляет собой важную научную и практическую задачу.

По данным Т. В. Ахутиной и О. Б. Иншаковой, затруднения в освоении навыка чтения нередко связаны с незрелостью базовых психических функций — внимания, памяти, слуховой и зрительной дифференциации, пространственных представлений. [1] И. А. Горячева отмечает, что чтение как сложная речевая деятельность требует интеграции сенсомоторных, когнитивных и речевых процессов. [2] В свою очередь, Т. Г. Визель подчеркивает необходимость формирования у школьника осознанного отношения к чтению как к смысловой деятельности, а не только как к механическому произнесению текста. [3]

Системный подход к обучению чтению отражён в работах Л. С. Выготского и А. Р. Лурии, которые подчёркивают значение «зоны ближайшего развития» и опоры на сформированные функции при коррекции недостатков чтения. [5] Согласно Т. В. Ахутиной, нарушения чтения чаще всего являются следствием не сформированных или недостаточно развитых механизмов переработки языкового материала, а не только педагогической запущенности. Она выделяет два основных типа стратегий чтения — аналитическую и холистическую — и предлагает диагностические методы для их определения и коррекции.

Исследование, проведённое на базе школы № 1251 города Москвы, было направлено на выявление, анализ и коррекцию трудностей, возникающих у младших школьников на этапе формирования навыка чтения. В исследовании приняли участие 52 учащихся первых классов в возрасте от 6 до 7 лет. Все участники были разделены на две группы: контрольную (24 человека) и экспериментальную (28 человек). На первом — констатирующем — этапе применялись две диагностические методики: методика Т. В. Ахутиной по чтению слов с регулярным и нерегулярным написанием и методика А. Н. Корнева по раннему выявлению признаков дислексии.

Диагностические результаты показали, что учащиеся обеих групп имели схожий уровень сформированности навыка чтения, при этом большая часть детей демонстрировала смешанный тип чтения (аналитико-холистический). Наблюдались трудности в чтении нерегулярных слов, частые паузы перед труднопроизносимыми словами, замены и искажения в произношении. Особенно трудными оказались слова с низкой частотностью, выходящие за рамки привычной учебной лексики. Временные показатели чтения свидетельствовали о недостаточной автоматизации процесса: среднее время чтения у контрольной группы составило около 7 минут, у экспериментальной — 5,5 минут. Данные позволили обоснованно предположить наличие когнитивных и речевых барьеров, препятствующих успешному овладению навыком.

На формирующем этапе в экспериментальной группе была проведена серия из 10 занятий литературного чтения, в ходе которых применялись игровые упражнения, направленные на развитие фонематического слуха, зрительного восприятия, артикуляционной моторики, логического мышления и речевой памяти. Задания носили комплексный характер и были встроены в структуру урока как дидактические единицы. Так, в игре «Бюро находок» дети должны были соотнести предмет с его владельцем из известной сказки, что требовало от них навыков чтения и активизации визуальной памяти, семантической догадки, формирования связной речи. В упражнении «Угадай предмет» учащиеся развивали внимание и навыки звукового анализа, а также расширяли словарный запас.

Немаловажное значение в занятиях уделялось мотивационному компоненту: детям предлагались задания, связанные с любимыми героями, текстами стихотворений, загадками, сюжетными картинками, что позволяло вызвать эмоциональную вовлечённость и снизить уровень тревожности, часто сопровождающей трудности в чтении. Педагогическая стратегия опиралась на принципы деятельности, игрового взаимодействия и индивидуализации. Занятия включали ритмические упражнения, задания на слуховую и зрительную дифференциацию, произнесение слогов с усиленной артикуляцией, что способствовало не только улучшению техники чтения, но и общему развитию речевых функций.

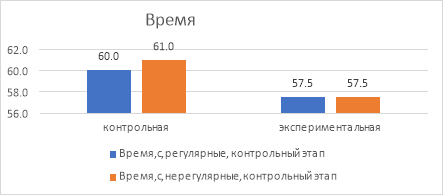

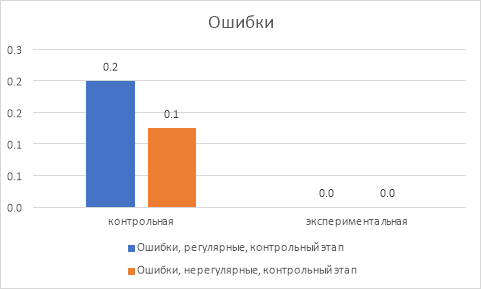

Контрольный этап диагностики показал статистически значимые улучшения в экспериментальной группе. Показатель чтения регулярных и нерегулярных слов составляет 57,5, при этом количество ошибок в чтении сократилось до нуля. Учащиеся демонстрировали уверенность при чтении, лучше справлялись с незнакомыми словами, стали осознанно проговаривать прочитанное, старались избегать замен и искажений. В контрольной группе также наблюдались улучшения, но они были менее выражены и не носили системного характера. Значимые различия по параметрам времени и точности чтения подтверждены статистически (p < 0,001 по критерию Манна–Уитни).

Анализ результатов по методике А. Н. Корнева подтвердил эффективность коррекционного воздействия. В экспериментальной группе наблюдалось снижение уровня выраженности признаков дислексии с M = 8,11 до M = 4,07. Учащиеся лучше справлялись с заданиями на ритм, пространственную ориентировку, внимание и составление рассказа. Как результат это свидетельствует о комплексном воздействии упражнений на различные уровни речевой и когнитивной деятельности, вовлечённых в процесс чтения.

Рис. 1. Время чтения учащихся контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе по методике «Изучение чтения регулярных и нерегулярных слов» (автор Ахутина Т. В.)

Рис. 2. Ошибки, допущенные учащимися контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе по методике «Изучение чтения регулярных и нерегулярных слов» (автор Ахутина Т. В.)

Следует отметить, что успех формирующего этапа в большей степени зависел от соблюдения психолого-педагогических условий: учета индивидуальных особенностей учащихся, системности и регулярности занятий, включения мотивационного компонента и создание ситуации успеха на каждом уроке. Внедрение игровых заданий и метафорических сценариев позволило преодолеть барьеры недоверия и страха перед чтением, характерные для детей с затруднениями.

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать обоснованные выводы о высокой эффективности программы коррекции трудностей в чтении у младших школьников. Предложенная методика, опирающаяся на игровые, познавательные и речевые задания, доказала свою результативность в плане повышения скорости и точности чтения и снижении признаков дислексии. Практическая значимость работы заключается в том, что данный подход может быть внедрён в систему уроков литературного чтения и в рамках коррекционно-развивающей деятельности логопедов, педагогов дополнительного образования и тьюторов. Его можно адаптировать под детей с различным уровнем подготовки, в том числе с речевыми нарушениями, СДВГ, ЗПР и другими когнитивными особенностями.

Разработанная система упражнений может стать основой для создания более масштабных программ коррекции в рамках начального общего образования. Её внедрение способствует улучшению учебной успешности и укреплению самооценки ребёнка, формированию положительного отношения к чтению и развитию общей учебной мотивации. В перспективе она может быть интегрирована в цифровые образовательные ресурсы, приложения для самостоятельной работы дома и в индивидуальные маршруты коррекционно-развивающего обучения.

Литература:

- Ахутина Т. В., Иншакова О. Б. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. Приложения: протоколы обследования. / Под ред. — М.: В. Секачев, 2014. — 48 с.

- Горячева И. А. Обучение чтению и письму детей шестилетнего возраста. Методическое пособие. — 3-е изд., испр. — Екатеринбург: Издательство «Артефакт», 2019. — 248 с.

- Визель Т. Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного возраста: учеб. — метод. пособие / Т. Г. Визель. — Москва: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. — 127 [1] с.: ил. — (Библиотека логопеда)

- Обухова. А. С. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общей редакцией. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978–5-534–00595–0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт.] с. 2 — URL: https://urait.ru/bcode/432772/p.2 (дата обращения: 14.03.2025)

- Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 384 с.