В данной статье рассматривается анализ трансформации качества воды маломощных водоемов. Приведен анализ эффективности таких известных методов и сооружений безреагентной предподготовки поверхностных вод, и результаты исследований процессов коагулирования и флокулирования маломутных цветных вод.

Ключевые слова: водоем, поверхностные воды, питьевая вода, очистка,

При разработке технологий подготовки вод для питьевых целей за основной период установления качества воды должен приниматься летний, характеризующийся ростом количества водорослей в ней, высокой окисляемостью, запахами и привкусами.

Анализ многолетнего, сезонного и суточного изменения качества воды маломощного нередко подверженного эвтрофицированию водоема показывает, что предварительная обработка воды от водорослей, в первую очередь, путем применения комбинации окислителей перед ее коагулированием, должна быть значительно усилена, направлена на стабилизацию качества воды перед основными сооружениями, снятие не-возможности грязевой нагрузки на них — и тем самым, снижение общих эксплуатационных затрат на подготовку питьевой воды.

Повсеместное загрязнение природных водоисточников хозяйственно- питьевого назначения примесями антропогенного и техногенного происхождения, наблюдаемое в последние десятилетия, обуславливается в большей степени поступлением в них более 55 км /год неочищенных и недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод; поверхностного стока с промышленных площадок, селитебных территорий, животноводческих комплексов, мелиоративных сельхозугодий и т. д. [1].

Номенклатура и количество загрязняющих веществ, попадающих в водоисточники, весьма разнообразны и зависят в основном от профиля и объема промышленных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в районе водосбора; эффективности и надежности технологий очистки бытовых и промышленных сточных вод, сбрасываемых в водоисточник.

Основными антропогенными загрязнениями вод маломощных водоисточников являются азотные соединения (азот аммонийный, нитриты и нитраты), поверхностно-активные вещества, пестициды, нефтепродукты, соли тяжелых металлов, фенолы и бактериальные загрязнения. Многие из них обладают кумулятивными свойствами и могут в значительной степени изменять гидрохимический режим водоисточника, ухудшать качество воды по содержанию бактериопланктона, гетеротрофных бактерий и бактерий группы кишечной палочки.

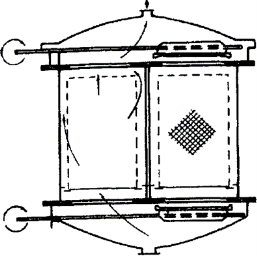

а)

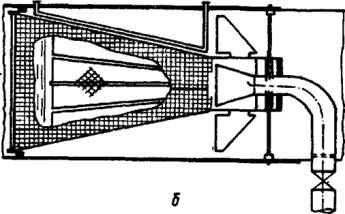

Рис. 1. Сетчатые фильтры с периодической автоматической промывкой сеток: а — блочный многосекционный; б — конусная сетка, вмонтированная в напорный трубопровод

Современные методы борьбы с фитопланктоном непосредственно в водоисточниках основаны также на обработке их вод различными альгицидами, которые воздействуют на водоросли и сдерживают их развитие []. В то же время вода, обрабатываемая альгицидами, опасна для здоровья людей, животных и растений, и непригодна для хозяйственно-питьевых целей. Разлагаясь на дне водоёма, ранее скоагулированные и осевшие водоросли выделяют в воду биогенные вещества, что приводит к ее повторному «цветению».

Для осаждения густых нагонных масс сине-зеленых водорослей в водоемах используют также сернокислый алюминий с большими дозами.

Для извлечения из воды фитопланктона, продуктов его жизнедеятельности и деструкции обычно на действующих водопроводных станциях предусматривается ее предварительная обработка высокими дозами хлора (до 6–10 мг/л) и пропускание воды через микрофильтры с последующим реагентным осаждением и фильтрованием. Однако, предварительное хлорирование воды, разрушая стенки клеток планктона, лишает его плавучести, в то же время приводит к обогащению воды растворенной органикой, ухудшению ее органолептических свойств, образованию в ней большого количества хлорорганических соединений, присутствие которых в питьевой воде жестко регламентировано соответствующими нормативами [2, 3].

При содержании в воде, помимо водорослей, крупнодисперсной взвеси на таком фильтре со временем эффект очистки может возрастать, а его режим работы приближаться к режиму намывного фильтрования, что приводит к возрастанию динамических нагрузок на сетчатое полотно и неконтролируемому проскоку взвеси в фильтрат. Поэтому, применение таких фильтров может быть целесообразным, если режим фильтрования и промывки будет осуществляться в автоматическом режиме с ограничением предельных потерь напора в сетке не более 0,2–0,3 м [5].

На коммунальных водопроводах наиболее распространенным технологическим приемом удаления водорослей из воды является микрофильтрование через сетки с размером ячеек от 40 x 40 до 60 x 60 мкм.

Последующая после этого реагентная обработка коагулянтами и флокулянтами анализ существующих способов борьбы с планктоном показал, что одним из рациональных и экономически выгодных способов может быть задержание фитопланктона на фильтрах с плавающей загрузкой при фильтровании воды снизу вверх и регенерации загрузки сверху вниз с добавлением, в случае необходимости, небольшого количества реагента Сu 3 0 4 с повышенными дозами приводит к их перерасходу. [4]

Таким образом, правильно выбранное соотношение типа коагулянта и флокулянта и их доз для обработки цветных маломутных вод данного водоисточника с высокой окисляемостью воды позволяет сократить расход коагулянта до — 40 % и снизить концентрацию остаточного алюминия в отстоянной воде. [6]

Литература:

- Говорова, Ж. М. Выбор и оптимизация водоочистных технологий [Текст] / Ж. М. Говорова. — Вологда; М.: Вологодский ГТУ, 2003. — 111 с.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.2280–07 Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315–03; введ. 2003–15–06.

- СанПиН 2.1.4.1074–01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества [Текст]. — Введ. 2002–01–01. — М.: Информационно- издательский центр Минздрава России, 2002–62 с.

- Мясников, И. Н. Исследование процессов коагуляции и обеззараживания при очистке воды поверхностных источников [Текст] / И. Н. Мясников, В. А. Потанина, З. И. Жолдакова, Т. З. Артемова // Водоснабжение и санитарная техника. — 2003. № 9. — С. 13–15.

- Жужиков, В. А. Фильтрование. Теория и практика разделения суспензий: 4-е изд., перераб. и доп. [Текст] / В. А. Жужиков. — М.: Химия, 1980. — 397 с.

- https://www.dissercat.com/content/podgotovka-pitevoi-vody-iz-malomoshchnykh-poverkhnostnykh-vodoistochnikov