Ключевые слова: неврология, ветеринарная медицина.

Со школьной скамьи нам известно, что за равновесие и координацию в организме человека, равно как и у собак, и у кошек, ответственен вестибулярный аппарат (ВА). Аналогично любой структурно-функциональной единице такой сложной системы, как живой организм, вестибулярный аппарат может подвергаться влиянию различных патогенных факторов, в результате которого его нормальная функция будет нарушена. Проявления поражения ВА в клинической ветеринарной неврологии именуются вестибулярным синдромом (ВС).

Для более лучшего понимания патогенеза ВС, установления причинно-следственных связей в прогрессирующей клинической картине, а также для рационального выбора методов диагностики, прежде стоит ознакомиться с нормальной анатомией и физиологией данной структуры.

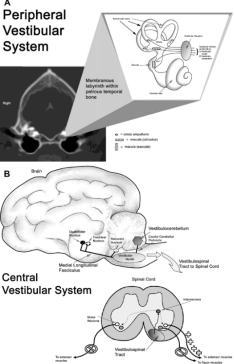

Итак, вестибулярный аппарат с точки зрения анатомии делится на центральную и периферическую части (Рис.1).

Рис. 1. Схематическое изображение нейроанатомии периферического (А) и центрального (В) компонентов вестибулярной системы. (Иллюстрация Терри Лоуренс, региональный ветеринарный колледж Виргинии-Мэриленда, кафедра биомедицинской иллюстрации.)

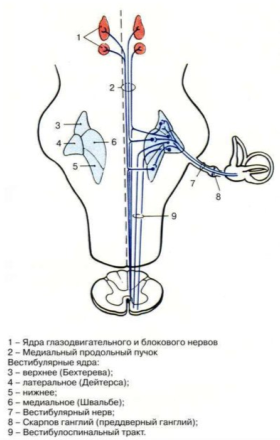

Центральная часть включает в себя вестибулярные ядра в продолговатом мозге и проекции вестибулярных волокон в мозжечок, спинной мозг и ростральную часть ствола мозга. С каждой стороны от средней линии рядом с боковой стенкой четвертого желудочка расположены четыре вестибулярных ядра (Рис. 2), образующие вестибулярный треугольник. Во врачебной практике, помимо топографических названий, каждые из вестибулярных ядер именуются по фамилиям известных деятелей медицины: Бехтерева, Швальбе, Дейтерса и Роллера. По своей сущности эти ядра представляют собой вставочные нейроны, возбуждающие локальные вставочные нейроны в других частях центральной нервной системы. Клинически значимые проекции ядер центральной вестибулярной системы располагаются преимущественно в спинном мозге, ростральной части ствола мозга или мозжечке.

Рис. 2.

Вестибуло-спинальный тракт — нисходящая проекция от ВЯ ко всем сегментам спинного мозга в составе вентрального канатика с этой же стороны, на которой находятся моторные нейроны-мишени. Влияние ВЯ заключается в усилении сокращения экстензоров и торможении сокращения флексоров с той же стороны с одновременным торможением сокращения разгибателей с противоположной стороны.

Таким образом, суммарный результат активации вестибулярной системы заключается в усилении тонуса мышц, благодаря которому удается сохранять состояние равновесия в ответ на воздействие физических сил и законов, а также координировать двигательную активность как отдельных элементов тела (конечности, шея и т. д.), так и всего туловища в целом, при изменении положения головы.

Повреждения вестибулярной системы, в результате которых нормальные тонические импульсы ослабевают или пропадают вовсе, влечет к не встречающему противодействия возбуждению вестибулоспинального пути со здоровой стороны, что в конечном итоге приводит к наклону головы и корпуса в сторону поражения.

Таксономическая единица «Вестибулярный синдром» на практике чаще всего представляет собой атаксию, наклон головы, патологический нистагм, страбизм, офтальмологическую триаду синдрома Хорнера (птоз, миоз и энофтальм),

В зависимости от анатомической локализации повреждения, центральная или периферическая часть вестибулярной системы, ВС так же подразделяют на центральный и периферический.

Дифференцировать их между собой возможно уже на этапе проведения неврологического осмотра и делать это необходимо, так как это будет напрямую влиять на дальнейший выбор как и методов дополнительной диагностики, так и на выбор тактики лечения.

Наклон головы встречается и при ПВС, и при ЦВС, однако в первом случае он всегда направлен в сторону поражения, в то время как при центральном может встречаться парадоксальный — в противоположную.

Параллельно с наклоном головы могут наблюдаться так называемые «манежные движения» — хождение по кругу, а в более тяжелых случаях возможна демонстрация такого симптома как «rolling» — перекатывание по полу в положении лежа.

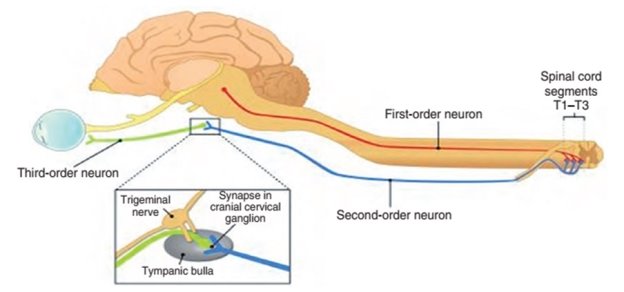

Нарушения в зрительном аппарате объясняется близостью элементов симпатической иннервации глаза к структурам ВА и среднего уха, а именно постганглионарных волокон 8 пары черепно-мозговых нервов (тройничный нерв), проходящих между барабанным пузырем и каменистой костью (Рис. 3)

Подтвердить локализацию повреждения участка зрительного тракта можно при помощи использования определенных нейромедиаторов, к которым чувствительна гладкая мускулатура. К таким относятся 0,001 % раствор Эпинифрина (Адреналин) и 10 % раствор фенилэфрина (Мезатон). При поражении постганглиронарных волокон, нейрона третьего порядка, мидриаз будет наблюдаться спустя 20 минут, в то время как при преганглионарном повреждении — через 30–60 минут.

Рис. 3. Схема симпатической иннервации глаза

Причины, приводящие к поражению вестибулярной системы, могут иметь различную природу:

– дегенеративные / аномалии развития

– сосудистые

– метаболические

– патологические процессы (отиты)

– идиопатический вестибулярный синдром

– токсические

– неопластические

– травматические

«Золотым стандартом» и наиболее информативным исследованием, которое позволяет уточнить причину вестибулярных нарушений на сегодняшний момент является магнитно-резонансная томография.

Аномалии развития характеризуются довольно ранней манифестацией клинических симптомов: самые распространенные — симметричная атаксия, широкая постановка конечностей и излишние движения головы из стороны в сторону, могут появляться одновременно с началом хождения. К данному типу патологий выявлена породная предрасположенность у немецких овчарок, английских кокер спаниелей, доберман-пинчеров, сиамских и бурманских кошек.

К сосудистым нарушениям относят нарушения кровообращения внутричерепных структур. Например, ишемический инсульт мозжечка или инфаркт лабиринта внутреннего уха. Однако, второе заболевание более подробно описано у людей.

Идиопатический вестибулярный синдром является достаточно частой причиной ПВС у собак. Его начало может быть настолько острым, что сопровождается рвотой, однако это не характерно для данной патологии. Постуральные реакции при этом заболевании в норме, нет пареза лицевого нерва или синдрома Хорнера. Данный диагноз, как и многие другие идиопатии, ставится методом исключения всех иных возможных.

Вполне возможно саморазрешение заболевания без применения специального лечения. Такой симптом, как нистагм, может исчезнуть в течение первых 72 часов наблюдения, затем последует улучшение походки в течение семидневного периода и улучшение наклона головы в течение двух месяцев. Наклон головы может остаться пожизненно. Если есть признаки поражения лицевого нерва или синдрома Хорнера, следует рассмотреть дополнительные тесты.

До 50 % случаев заболевания периферического вестибулярного аппарата вызваны средним отитом. Инфекция среднего уха может вызвать заболевание вестибулярного аппарата из-за образования и распространения бактериальных токсинов во внутреннее ухо. В этом случае возможно как непосредственное поражение самого внутреннего уха, так и распространение бактериальной инфекции на лабиринт. Согласно статистике, обычно бактериями, вызывающими это заболевание, являются Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli и Pseudomonas spp. В данном случае рекомендуется взятие материала для бактериологического посева и дальнейшая антибактериальная терапия в течение 6–8 недель.

Следует контролировать слезоотделение, для выявления патологической сухости на ранних этапах в случае поражения лицевого нерва, или проводить антибиотикотерапию в комбинации с увлажняющими средствами для предотвращения кератита и изъязвления роговицы.

В случаях сопутствующего наружного отита и повреждения барабанной перепонки рекомендуется периодическая санация наружного слухового прохода неототоксичными препаратами, такими как физиологический раствор или специализированные очищающие лосьоны и гели. Не исключается возможность применения местных антибактериальных препаратов, а в случае отсутствия ответа на такую комплексную терапию описано назначение кортикостероидов с ведущей целью уменьшения отека. Однако, следует соблюдать осторожность в работе с ними: категорически не рекомендуется терапия КС животным с остеомиелитом, аутоимунными заболеваниями или иммуносупрессией. Животных с рецидивирующим отитом помимо более тщательной гигиены ушей, следует исследовать и при необходимости лечить основные дерматологические проблемы, такие как атопия или гипотиреоз. Если же и при таком комплексном подходе консервативной терапии не удается добиться ремиссии и стабилизации пациента, применяется хирургическое вмешательство: удаление наружного слухового прохода и остеотомия буллы.

Среди источников токсического поражения среднего уха и, как следствие, возникновения вестибулярного синдрома, ведущую роль играют хлорогексидин и метронидазол. Но помимо него существует целый ряд препаратов, негативно влияющих на данную анатомическую структуру. Лечением здесь будет являться устранение раздражающего фактора, то есть прекращение воздействия препарата с возможной санацией слухового прохода и местной терапией.

Неопластические причины включают в себя новообразования структур уха: плоскоклеточный рак, аденокарциному церуминозной железы, лимфому, а также назофарингеальные полипы.

Полипы представляют собой скопления эпителиальных клеток, которые возникают из слизистой оболочки барабанной полости, евстахиевой трубы или носоглотки. Асептический средний / внутренний отит может возникнуть вторично по отношению к закупорке евстахиевой трубы из-за полипа, и наоборот: полипы могут возникать в результате хронической инфекции среднего уха или восходящей инфекции из носоглотки.

Травма головы может вызывать как ПВС, так и ЦВС. Это связано с кровоизлияниями, которыми сопровождается такой вид повреждения черепа. Набор клинических признаков и разновидность вестибулярного синдрома будет зависеть от тяжести травмы и локализации кровоизлияния. Например, при наличии геморрагии в среднем ухе может возникать синдром Хорнера и признаки поражения лицевого нерва.

Заключение

Вестибулярный синдром — достаточно часто встречающаяся совокупность большого количества клинических симптомов, причин для которых существует великое множество. Только в случае установления точной причины возникновения данной патологии ветеринарным врачом возможно эффективное лечение и устранение симптомов. Однако, возможны варианты, когда отдельные симптомы ВС будут сохранятся на протяжении всей жизни животного, несмотря на грамотно проведенную терапию.

Литература:

- Васильева Екатерина Валерьевна Зрачки разного размера: анизокория у кошек и собак, Журнал «Ветеринарный Петербург», 2017; 3.

- Каратаев Павел Сергеевич Вестибулярный сидром, Журнал «Ветеринарный Петербург», 2017; 2.

- Simon R. Platt, «Rolling, Leaning and Falling--Canine Vestibular Dysfunction», World Small Animal Veterinary Association World Congress Proceedings, 2009.

- Simon Platt, Natasha Olby «BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology, 4th Edition», 2013.