Задачи: Научить детей составлять изображение скворечника из готовых форм. Упражнять в умении определять геометрическую форму по форме, длине и толщине частей. Развивать умение ориентироваться на листе при расположении деталей. Учить наклеивать частискворечника в определенной последовательности. Воспитывать аккуратность в работе с клеем. Совершенствовать диалогическую речь, умение участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы. Продолжать знакомить детей с перелетными птицами. Воспитывать доброе, заботливое отношение к природе и к птицам.

Тип занятия: предметная аппликация

Предварительная работа: упражнять в вырезании круга

Форма занятия: дистанционная

Возраст обучающихся: 4–5 лет

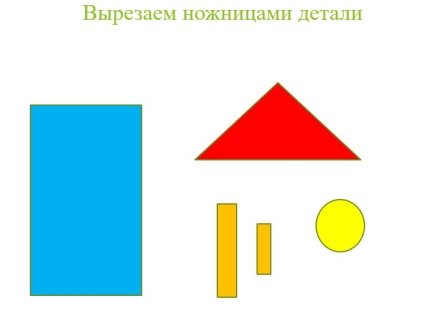

Оборудование и материалы: подставка на стол, картон лист А4, клей-карандаш, влажные салфетки, прямоугольник большой 10*8, треугольник 10*5*5, прямоугольник узкий 1*4, прямоугольник короткий 2*6 по 1 шт, круг диаметром 5 см для вырезания, ножницы. У воспитателя – заранее подготовленная презентация.

Ход НОД:

Воспитатель : Здравствуйте, ребята. Мы с вами встречаемся, чтобы снова позаниматься дистанционно. Я очень рада. А вы? (Ответы детей).

Воспитатель : Сейчас мы отправимся в путешествие. Дети, вы готовы? Итак, давайте вспомним, какое сейчас время года?

(Ответы детей)

Воспитатель : Правильно, весна. Посмотрите, какие изменения произошли в природе назовите их (слайды с расцветающими деревьями, почками на ветвях и др.) (Ответы детей)

Воспитатель : Дети, сегодня я услышала перезвон птичьих голосов за окном. Пели свои песни весело и громко. А когда посмотрела в окно, увидела, что появилось много разных птиц. Откуда появились птицы?(демонстрация слайдов с перелетными птицами конкретного региона)

Дети : Вернулись из теплых стран.

Воспитатель : Да, совершенно верно! А как вы думаете, почему птицы прилетели к нам? (Ответы детей)

Воспитатель : Я вам прочту стихотворение:

Скворец за морем жил зимой,

Теперь вернулся он домой.

И рано утром в тишине

Запел о солнце и весне.

Воспитатель : Дети, вы знаете, какие птицы еще к нам прилетели? (Ответы детей) Называются эти птицы перелетными! (Воспитатель вместе с детьми перечисляет названия перелетных птиц, включает звук скворца). Ребята, что он хочет нам рассказать?

Воспитатель : Скворцы не вьют гнезда, гнездятся в дуплах и трещинах на деревьях, а также в тех местах, где к стволам примыкают крупные ветви. Готовый птичий домик привлекателен для них своей безопасностью и надежностью, поэтому они так охотно откликаются на наши приглашения «погостить». Готовые домики называются скворечниками.

Воспитатель : Давайте рассмотрим, какой дом у него. Скворечник не должен быть очень просторным, иначе скворцы выведут много птенцов, но не смогут как следует их всех выкормить. У домика есть крыша, она находится на самом верху, есть вход, отверстие в скворечнике для влёта и вылета птиц, он используется также для вентиляции дома и называется леток. Под летком находится перекладина, называется она насест. Это жердочка для размещения птиц, необходимая для полноценного сна и отдыха взрослых птиц. Возвращаются скворцы к своим домикам. Часто выгоняют воробьев и белок. Натаскивают в свои дома сухую траву, перья. Когда работа по устройству завершена, можно услышать их пение. По мнению орнитологов (так называются ученые, которые изучают птиц), их собственным голосом является протяжный свист, но они могут копировать щебет других птиц, голоса животных (собаки или кошки) и даже разные звуки (например, скрип дверей). А еще скворцы в садах и огородах уничтожают вредных насекомых. Наш скворушка тоже вернулся из теплых краев, он смог найти скворечник и заселился там, а вот его друзьям не повезло, придется им расстаться. Скворушка просит нас помочь и сделать домики для его друзей. Мы поможем? (Ответы детей)

Воспитатель : Давайте немного поиграем. Физкультминутка.

Я буду читать стихи, когда я назову

птицу, то все должны махать

руками, как крыльями.

Прилетели птицы, голуби, синицы,

Воробьи и совы, чайки и

Коровы.

Прилетели птицы, голуби, синицы,

Соловей и чайка, грач и

Балалайка.

Прилетели птицы, голуби, синицы,

Соловьи и совы, чайки

Макароны.

Прилетели, наконец,

лебедь, щука и скворец!

Мы немного с Вами размялись, а теперь пора за дело.

Давай мы рассмотрим, какими бывают скворечники (слайды). Они все разные, но чем то они похожи? (Ответы детей)

Воспитатель : У вас на столе есть геометрические фигуры. (прямоугольники, треугольник, круг). Сейчас мы сделаем гимнастику для наших ручек и примемся за дело – поможем друзьям Скворушки найти свои домики.

Пальчиковая гимнастика «Скворечник»

Делаем руками над головой домик — соединив кончики пальцев и разведя локти рук в разные стороны. Из скворечника торчат клювы (показываем клювы, соединив большие пальцы с остальными) маленьких скворчат (соединив ладошки так, как будто собираемся набрать в них воду). Клювик раз (показываем клюв одной рукой), клювик два (показываем клюв другой рукой). Лапка, лапка (кладем поочередно руки на стол растопырив пальчики), голова (делаем «замок»). Ку-к, и спрятались (показываем домик над головой или прячем руки за спиной).

Воспитатель : Молодцы! Для чего нам столько прямоугольников?

Дети: Основа скворечника, насест, крепление для скворечника.

Воспитатель : А круг зачем?

Дети: это леток для влета и вылета для птиц, а также для проветривание дома.

Воспитатель : Молодцы! На листке расположите детали. Какой прямоугольник мы используем для основы?

Дети: Самый большой.

Воспитатель : На листе картона сначала приклеиваем основу прямоугольник, затем крышу, какой формы крыша?

Дети: Треугольная.

Воспитатель : Леток какой по форме?

Дети : Круглый.

Воспитатель : Теперь нужен насест, какую фигуры используем?

Дети : Узкий прямоугольник.

Воспитатель : Наш скворечник почти готов, осталось закрепить его, какую фигуру используем?

Дети: широкий, короткий прямоугольник.

Воспитатель : Молодцы, у вас очень красивые получились скворечники, думаю в них скоро появятся жильцы и мы услышим их пение. Ребята, Скворушка зовет своих друзей, и нашим друзьям домики-скворечники по душе. Вам понравилось помогать птицам, делать доброе и полезное? (Ответы детей). А теперь я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи!