Основная обработка почвы является самой ресурсозатратной и энергоемкой операцией при производстве растениеводческой продукции. На ее долю приходится около половины всех энергоресурсов влияет на сельского хозяйства. Вместе с тем, основная обработка существенно урожайность сельскохозяйственных культур. В настоящее время, как у нас в стране, так и за рубежом, для основной обработки почвы традиционно применяются плуги общего назначения, агрегатируемые комплектуются безотвальной требуемое с тракторами различного для тягового класса, которые и рабочими обработки органами почвы. Применяемые почвы с обеспечевуют тяговым качество обработки минимальным сопротивлением только в случае обработки пахотного слоя, находящегося в оптимальном физическо-механическом состоянии. При высокой и низкой влажности или твердости почвы, качество крошения почвы, а также некоторые показатели не соответствуют агротехническим требованиям.

Ход накопления плодовых ветвей хлопчатника, помимо метерологических условий, в значительной мере определяется условиями водоснабжения и питания растений. На первом этапе развития плод предъявляет повышение требования к теплу и влаге. В этот же период осуществляется рост волокна в длину, которое достигает почти полных размеров. С увеличением водоснабжения длина волокна увеличивается. Корневая система хлопчатника, играющая важную роль в его водоснабжении, развивается в зависимости от биологических особенностей растения, почвенных условий, режим орошения. Важно обеспечить растений влагой в период цветения и формирования завязей, который может рассматриваться как критический по отношению к влаге. Наличие достаточного количества влаги в это время резко снижает потери завязей, способствует нормальному прохождению массового формирования их, повышает крупность коробочек, увеличивает длину волокна, обеспечивает, при соблюдении других требований, получение высоких урожаев хлопка-сырца. По мере прохождения фаз и стадий развития все большее значение в жизни хлопчатника приобретают глубинные запасы влаги [2].

В Европе сроки службы беструбчатого дренажа определяют по устойчивости почвенных агрегатов путем сухого или мокрого ситового анализа. Исследования беструбчатого дренажа в Австрии показали его гидрологическую эффективность. Для болотных почв принимаются значения в зависимости от естественной плотности почв [5].

Таблица 1. Срок эксплуатации беструбчатого дренажа в болотных почвах [6]

|

Относительная плотность торфа |

Заключение предварительном осушении (на местности) |

Срок эксплуатации, годы |

|

Плотный |

Интенсивное, многолетнее |

Более 8 |

|

Сравнительно плотный |

Хорошее - умеренное |

5-8 |

|

Сравнительно рыхлый |

Умеренное-незначительное |

3-5 |

|

Рыхлый |

Очень слабое |

3-1 |

|

Почти плавающий |

Никакого |

Менее 1 |

Оценка эффективности дренажа зависит от затрат на его устройство и прибыли, получаемой в результате эксплуатации дренажа. Эффективность кротовых дрен, как средства регулирования воздушного и других режимов почвы, может быть показана на примере повышения урожайности схк в трех резко различных между собой почвенных и климатических зонах. На границе Барабы и Кулундинской степи, на землях колхозов с тяжелой суглинистой подпочвой, при закладке кротовин на глубину 0,5-0,6 м при расстоянии между ними 2 м ст. научный сотрудник ВНИИГиМ М.Н. Глотов в 1953-1956 гг. получил следующие результаты [4]. (табл.2).

Таблица 2. Эффективность кротовых дрен (М.Н. Глотов в 1953-1956 гг.)

|

Район |

Площадь, га |

Амбарный урожай очищенного зерна, ц/га |

Прибавка урожая | ||

|

по кротованию |

контроль |

ц/га |

% | ||

|

Озимая рожь | |||||

|

Каргатский |

56 |

6,45 |

11,41 |

5,04 |

44,8 |

|

Чулимский |

26 |

14,08 |

8,8 |

5,28 |

60 |

|

Яровая пшеница | |||||

|

Каргатский |

54 |

24,13 |

13,36 |

10,77 |

80,6 |

|

Чулимский |

30 |

24 |

15 |

9 |

60 |

На окультуренных аллювиальных суглинках в колхозах Московской области кротовые вентиляционные (аэрационные) дрены в сочетании с орошением на фоне высокой агротехники и удобрений дали следующую эффективность [3] (табл.3).

Таблица 3. Эффективность орошения по АД [3]

|

Культура и процессы |

Урожай | |

|

ц/га |

% | |

|

Морковь: |

|

|

|

полито дождеванием+две сухие минеральные подкормки |

716 |

100 |

|

то же+кротовые вентиляционные дрены |

1033 |

144,2 |

|

полито по глухим бороздам+одна сухая подкормка |

541 |

100 |

|

то же подкормка |

826 |

152,6 |

|

Картофель: |

|

|

|

без полива и без подкормки |

363 |

100 |

|

то же+кротование |

416 |

114,5 |

|

без полива+одна сухая минеральная подкормка |

405 |

100 |

|

то же+кротование |

514 |

127 |

|

полито дождеванием+одна сухая минеральная подкормка |

537 |

100 |

|

то же+кротование |

605 |

112,6 |

|

полито дождеванием+одна сухая+одна жидкая минеральная подкормка |

740 |

100 |

|

то же+кротование |

859 |

116 |

|

Капуста Амагер: |

|

|

|

без полива+одна сухая минеральная подкормка |

453 |

100 |

|

то же+кротование |

676 |

149,2 |

|

полито дождеванием+одна сухая минеральная подкормка+ кротование |

739 |

163,2 |

|

Капуста Московская поздяя: |

|

|

|

без полива+одна сухая минеральная подкормка |

596 |

100 |

|

то же+кротование |

669 |

112 |

|

полито дождеванием+одна сухая минеральная подкормка+ кротование |

767 |

128,5 |

|

Огурцы: |

|

|

|

полито дождеванием на удобренной супесчаной почве |

208 |

100 |

|

то же+кротование |

269 |

129,3 |

Из таблицы видно, что чем выше агротехнический комплекс, тем выше эффект как от орошения, так и от кротования почвы. Еще более высокие результаты получены от совместного применения и орошения, и кротования.

В Голодной степи и под Ташкентом на лессовых почвах показали следующую, весьма высокую эффективность орошения по кротовым дренам [4] (табл. 4).

Таблица 4. Эффективность орошения по кротовым дренам [4]

|

Годы |

Место опыта |

Культура |

Кол. поли вов |

Поливная норма, м3/га |

Урожай, ц/га |

Урожай при поверх. поливе, ц/га (контроль) |

|

1938 |

Голодная степь |

маш |

8 |

113 |

31 |

20 |

|

1939 |

Голодная степь |

маш |

17 |

160 |

62 |

20 |

|

1940 |

|

Кок-сагыз на семена |

5 |

283 |

1,25 |

0,93 |

|

1942 |

под Ташкентом |

люцерна |

2 |

319 |

40 |

- |

|

1944 |

под Ташкентом |

редька на семена |

6 |

290 |

97г с1рас |

33г с1 растения |

|

1947 |

Опытная станция «Ак-Кавак» |

хлопчатник |

3 |

112 |

28 |

- |

|

1947 |

Опытная станция «Золотая Орда» |

хлопчатник |

4 |

112 |

39 |

- |

Первые опыты с орошением по кротовым дренам показали, что при этом способе можно получать урожай в три раза выше, чем при поверхностном орошении, а расход воды при этом уменьшается тоже примерно в три раза [4].

Одним из важнейших требований агротехники хлопчатника является выполнение ежегодной глубокой зяблевой пахоты с изменением фактической ее глубины по годам для уничтожения «плужной подошвы». На почвах с менее глубоким плодородием слоем пашут на полную глубину его и одновременно проводят мероприятия по углублению пахотного слоя. Глубокая пахота, улучшая водно-воздушный и пищевой режим почвы, создает также благоприятные условия для роста и развития стержневого и боковых корней хлопчатника. Перенесение вспашки на весну сопряжено с ухудшением условий жизни, запозданием в развитии хлопчатника и понижением его урожая [2].

В районах гумидного климата питательные вещества вымываются преимущественно в более глубокие слои почвы. В районах аридного климата вследствие интенсивного испарения влаги в верхних горизонтах и на поверхности почвы накапливаются водорастворимые соли.

Различают засоление почв в естественных услових, или первичное засоление, и засоление в искусственных условиях, или вторичное засоление. Последнее происходит при орошении, если оросительная система не имеет удовлетворительного дренажа.

По степени засоления наиболее неблагоприятное положение складывается на орошаемых землях Каракумского и Байрамалийского районов, где степень засоления в метровом слое выше средней степени составляют соответственно 54,8% и 45,6% от общей площади орошаемых земель Каракумского, Марыйского, Туркменкалинского, Мургабского районов расширяются площади вторичнозасоленных земель. В этих этрапов наблюдается наиболее высокая минерализация ГВ (более 5 г/л). В целом по велаяту необходимо проведению агротехнических и агромелиоративных мероприятий для улучшения качественного состояния почв; внесение органо-минеральных удобрений; введение севооборотов.

Одним из

отрицательных факторов, который ухудшает водно-физические состояния

почв, является уплотнение почв – движителями

сельскохозяйственных машин и орудий. Для улучшения таких почв

применяют рыхлители, щелеватели и кротователи.

Применение таких

мелиоративных орудий направленные на ускорение фильтрации

поверхностных вод способствует аккумуляции влаги в почвенном профиле

и ускоряет сбор избыточных вод. Из них наиболее широко применяемым

методом регулирования водно-физических состояний почв является

кротовой дренаж. В дрену и почву поступают и воздух, и тепло, а с

воздухом и водой – микрофлора и микрофауна. Происходит

оживление биологической деятельности, а также возникает процесс

химического выветривания почвы в присутствии воды, кислорода и

углекислоты, что в совокупности повышает плодородие почвы. Дело в

том, что после полива в почве над дреной, главным образом, оседает

весь плотный осадок из поливной воды как минеральный, так и

органический. Благодаря этому улучшается структура почвы, отводится

излишек влаги из сельскохозяйственных угодий, происходит аэрация

почв, в результате повышается урожайность культур [3].

Оценка эффективности АД зависит от затрат на его устройство и прибыли, получаемой в результате эксплуатации АД. Экономическая эффективность АД может быть определена по трем основным составляющим: экономическая эффективность от применения новой конструкции и технологии его нарезки; экономическая эффективность от прибавки урожая сельскохозяйственных культур; экономия промывной и поливной воды. Результаты исследований свидетельствует о том, что проведение промывного режима на землях подверженных сплошному рыхлению почвы позволяет снизить содержание солей на 40%, а при полосном рыхлении – на 20%.

Влияние конструкции АД на устойчивость и эффективность работы, для опыты, проведенные на опытных участках совхозов «Ак-Алтын», «Целинный», имени Магтымгулы Каракумского района показали, что на хлопковых полях оптимальная глубина нарезки АД составляет 0,6 м.

Следовательно, при нарезке АД обеспечивает следующие преимущества по сравнению с первоначальным состоянием почвы: в результате понижения ГВ повышается способность почв накапливать влагу атмосферных осадков в течение вегетационного периода, и, таким образом, растения лучше обеспечиваются влагой; корни глубже проникают (до 100 см) почву; мощное развитие корней улучшает структуру почвы; кротовинах накапливается вода; благодаря улучшению микроклимата увеличивается вегетационный период на 12 дней; дает возможность возделывания разных культур; переходит некапилярной порозности в капилярную; становиться хорошая водо- и воздухопроницаемость почвогрунтов.

Установлено, что воздействие АД снижалось с течением времени, т.е. практически на 4-ем году эксплуатации коэффициент фильтрации стабилизировался, незначительно превышая контрольный вариант. Для нарезки АД и рыхления подпахотного уплотненного слоя теоретически и экспериментально исследованы и разработаны оптимальные параметры АД и глубокорыхлителя. Обоснована технология нарезки АД и рыхления подпахотного слоя глубокорыхлителем, которая позволяет улучшить агротехнические показатели работы орудий при наименьших затратах. Технико-экономические расчеты показали, что нарезка АД позволяет снизить эксплуатационные расходы до 30%, обеспечить оптимальной водно-воздушной режим почвы в аридной зоне. В трехлетных опытах на трех опытных участках прибавки урожая находились урожайность хлопчатника в пределах 25-45% [1].

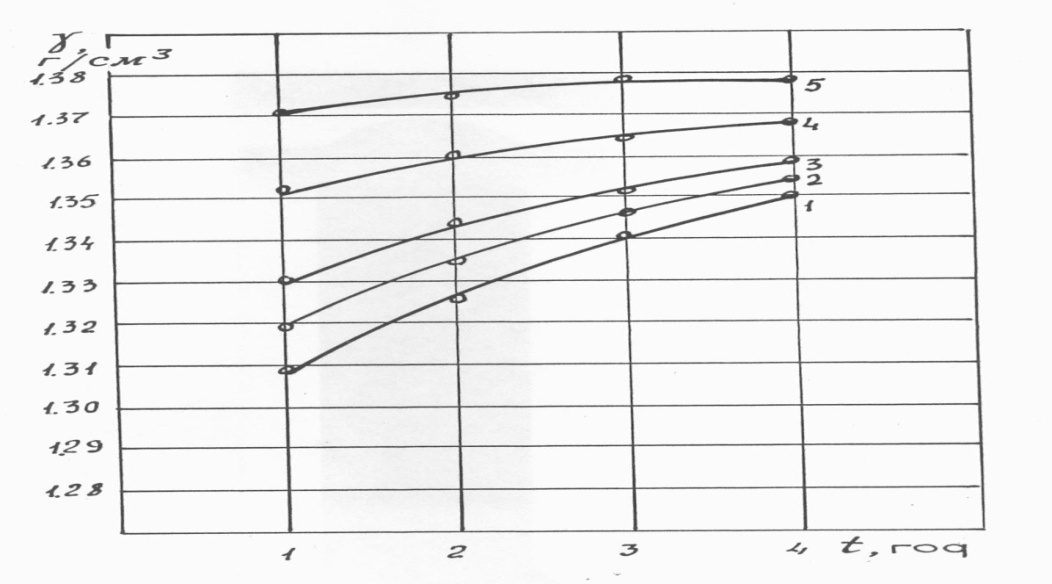

Рис. 1. Изменение объемного веса почвы в результате нарезки АД

-

1 -

Расстояние между дренерами

0,6 м

2 -

то же

0,9 м

3 -

то же

1,2 м

4 -

то же

1,5 м

5 -

то же

1,8 м

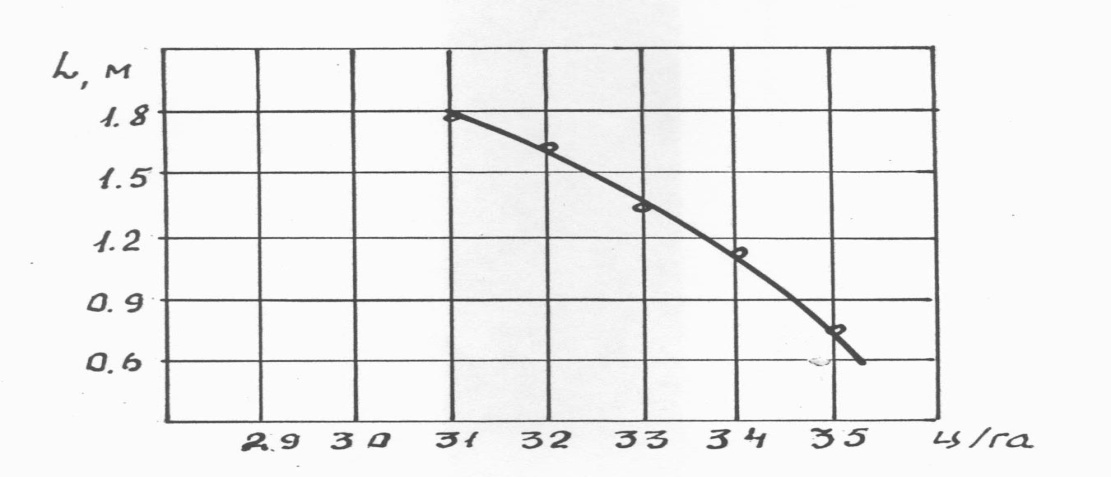

Рис. 2. Кривая изменения урожайности хлопчатника от частоты нарезки АД

Литература:

- Данатаров, А., Байджанов, Г. Оптимизация параметров аэрационного дренажа. «Молодой ученый» ежемесячный научный журнал. №8. 2010. Чита. с.76-82.

- Лысогоров, С.Д. Орошаемое земледелие. Госиздат. М. 1959. с.178-194.

- Панарин, М.Н. Кротовый дренаж при орошении в Нечерноземной полосе. В кн.: Кротовый дренаж. –М.: 1943. –с.72-122.

- Ридигер, В.Р. Подпочвенное орошение по кротовым дренам. Изд. «Колос» -М.-1965.–с.3-69.

- Эггельсманн, Р. Руководсто по дренажу. Москва. Колос. 1978. –с.80-103.

- Baden, W., Eggelsman, R. Maulwurfdränung im Moor. Z.f. Kulturt. 2. s. 146-160. 1961.