Сегодня экологическая проблема является одной из самых острых для планеты Земля в целом. В атмосферу попадают сотни веществ, которые отсутствовали в природе. На территории только России в атмосферный воздух ежегодно продолжает поступать около 20 млн. тонн химических веществ.

При этом вследствие преобладания западных ветров Россия получает от своих западных соседей в 8-10 раз больше атмосферных загрязнений, чем отправляет им. В мировой океан сброшено около 20 млрд. тонн мусора и ежегодно выливается более 10 млн. тонн нефти.

В настоящее время во всем мире растет количество техногенных чрезвычайных ситуаций и происходит увеличение масштабов причиненных ими ущербов. По данным исследований, проведенных ведущими специалистами РАН по анализу риска и проблемам безопасности, аварии и катастрофы в природно-техногенной сфере наносят прямой и косвенный ущерб национальной экономике в размере до 3-5% ВВП.

Основная задача мониторинга ПОО состоит в информационном обеспечении превентивных мероприятий по удержанию процесса в зоне допустимого риска (фаза 1), а в случае его выхода из этой зоны – в блокировке дальнейшего опасного развития вплоть до возвращения в зону безопасности.

Формирование единого мирового информационного пространства в условиях глобализации способствует созданию благоприятных условий для функционирования рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, облегчает процессы согласования в различных сферах деятельности и т.д. Ведущая роль при этом принадлежит спутниковым системам связи.

Важнейшим аспектом международного сотрудничества в области защиты населения и территорий от природных и антропогенных ЧС и катастроф является совершенствование международной системы мониторинга и прогнозирования ЧС по данным космических информационных систем.

Ее основными составляющими являются национальные системы, объединенные системами спутниковой и других видов связи [1].

В настоящее время отсутствует целостная международная система мониторинга ЧС. Существуют международные соглашения, позволяющие осуществлять обмен данными мониторинга по некоторым видам природных и антропогенных опасностей.

Насущной задачей является формирование международной договорно-правовой базы и на ее основе объединение информационных ресурсов всех стран в единое информационное пространство международной системы мониторинга и прогнозирования ЧС.

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций представляет собой совокупность систем наблюдения, анализа и оценки состояния и изменения выявленных и потенциальных источников чрезвычайных ситуаций и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, влияющих на безопасность населения, окружающей среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, минимизации их социально-экономических и экологических последствий.

Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС — в наблюдении, контроле и предвидении опасных процессов и явлений природы и техносферы, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций, динамики развития чрезвычайных ситуаций, определения их масштабов в целях предупреждения и организации ликвидации бедствий[2].

Деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций осуществляется многими организациями (учреждениями), при этом используются различные методы и средства. Например, мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется учреждениями и организациями Росгидромета, который, кроме того, организует и ведет мониторинг состояния и загрязнения атмосферы, воды и почвы.

Качество мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций определяющим образом влияет на эффективность снижения рисков их возникновения и масштабов.

Важность этого направления в деле защиты населения и территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций нашла свое отражение в распоряжении Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г . № 86-рп, определившем необходимость и порядок создания в стране системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций является функциональной информационно-аналитической подсистемой РСЧС. Она объединяет усилия функциональных и территориальных подсистем РСЧС в части вопросов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий.

В основе структурного построения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций лежат принципы структурной организации министерств и ведомств, входящих в РСЧС, в соответствии с которыми вертикаль управления имеет три уровня: федеральный, региональный и территориальный.

Методическое руководство и координация деятельности системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (СМП ЧС) на федеральном уровне осуществляется Всероссийским центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России (Центр “Антистихия”), в федеральных округах и субъектах Российской Федерации — региональными и территориальными центрами мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — региональными и территориальными центрами мониторинга).

В целом система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций представляет собой целый ряд межведомственных, ведомственных и территориальных систем (подсистем, звеньев, учреждений и т.п.), к которым можно отнести:

– Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России; региональные и территориальные центры мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе соответствующих органов управления ГОЧС;

– Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Российской Федерации;

–Единую государственную автоматизированную систему радиационного контроля;

– Единую государственную систему экологического мониторинга;

– Cпециальные центры и учреждения, подведомственные исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Все отношения и взаимосвязи приведенных выше систем (подсистем) в рамках РСЧС определены соответствующими нормативно-правовыми актами.

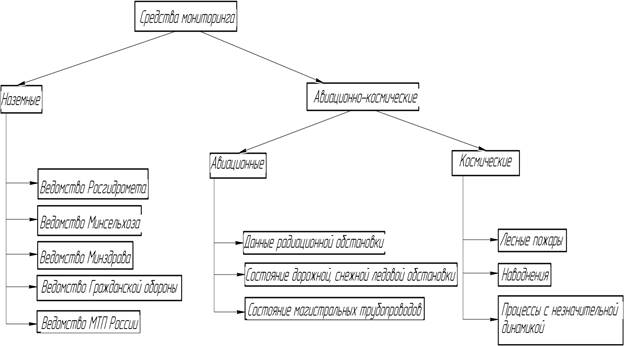

Техническую основу мониторинга составляют наземные и авиационно-космические средства соответствующих министерств, ведомств, территориальных органов власти и организаций (предприятий) в соответствии со сферами их ответственности (рис.1).

При этом главной составляющей являются наземные средства Сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Российской Федерации, ее основных звеньев, подведомственных Росгидромету, Минсельхозу России, Минздраву России и МПР России, а также средства контроля и диагностики состояния потенциально опасных объектов экономики, являющихся основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Космические средства мониторинга предназначаются, в основном, для выявления и уточнения обстановки, связанной с лесными пожарами, наводнениями и другими крупномасштабными, опасными природными явлениями и процессами с незначительной динамикой.

Рис. 1. Структурная схема средств мониторинга

Авиационные средства используются для тех же целей, что и космические, а также для получения данных о состоянии радиационной обстановки, обстановки в зонах широкомасштабных разрушений, о состоянии магистральных трубопроводов и другой обстановки (дорожной, снежной, ледовой и т.п.). Они имеют более широкие возможности, по сравнению с космическими средствами, как по составу объектов наблюдения, так и по оперативности и поэтому находятся на оснащении целого ряда соответствующих мониторинговых подразделений с учетом сфер ответственности последних.

Общий порядок функционирования системы мониторинга и прогнозирования определяется Положением о системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным приказом МЧС России от 12 ноября 2001 г . № 483, а ее отдельных звеньев и элементов — положениями, утвержденными соответствующими федеральными министерствами, ведомствами, региональными и территориальными органами управления ГОЧС.

В зависимости от складывающейся обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности или режиме чрезвычайной ситуации.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций включает в себя достаточно широкий круг задач (объектов или предметов), состав которых обусловлен целями и задачами управленческого характера.

Наиболее значимыми и остро необходимыми задачами (объектами или предметами) прогнозирования являются:

– вероятности возникновения каждого из источников чрезвычайных ситуаций (опасных природных явлений, техногенных аварий, экологических бедствий, эпидемий, эпизоотий и т.п.) и, соответственно, масштабов чрезвычайных ситуаций, размеров их зон;

– возможные длительные последствия при возникновении чрезвычайных ситуаций определенных типов, масштабов, временных интервалов или их определенных совокупностей;

– потребности сил и средств для ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

Для решения задач прогнозирования используются соответствующие методики.

В целом результаты мониторинга и прогнозирования являются исходной основой для разработки долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целевых программ, планов, а также для принятия соответствующих решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В последние годы активно внедряются методы планирования мероприятий по данной проблеме на основе прогнозирования и анализа рисков чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами анализа и прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций являются:

– выявление и идентификация возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на соответствующей территории;

– оценка вероятности (частоты) возникновения стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф (источников чрезвычайных ситуаций);

– прогнозирование возможных последствий воздействия поражающих факторов, источников чрезвычайных ситуаций на население и территории.

При выявлении источников чрезвычайных ситуаций наибольшее внимание уделяется потенциально опасным объектам, оценке их технического состояния и угрозы для населения, проживающего вблизи от них, а также объектам, находящимся в зонах возможных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов.

Прогноз вероятности возникновения аварий на объектах экономики и их возможных последствий осуществляется руководителями и специалистами этих объектов. Прогноз рисков чрезвычайных ситуаций, вызываемых стихийными бедствиями, авариями, природными и техногенными катастрофами, возможными на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, осуществляется соответствующими территориальными звеньями (центрами) СМП ЧС.

Прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории страны в целом осуществляется МЧС России во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти.

Без учета данных мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций нельзя планировать развитие территорий, принимать решения на строительство промышленных и социальных объектов, разрабатывать программы и планы по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

От эффективности и качества проведения мониторинга и прогнозирования во многом зависит эффективность и качество разрабатываемых программ, планов и принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время МЧС России проводит работу, направленную на формирование национального информационного пространства по вопросам борьбы с бедствиями и катастрофами. В нем соответствующими информационными ресурсами будут представлены все элементы и уровни Российской системы. Таким образом, может быть реализована современная концепция «электронного министерства» в рамках «электронного правительства».

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.

Литература:

1. Интернет-ресурс: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. http://obzh.ru

2. Калинин В.М. Мониторинг природных сред: Учебное пособие. Тюмень: издательство Тюменского государственного университета, 2007. – 208 с.