В статье представлены клинико-лабораторные показатели гомеостаза (гликемия, кислотно-основное состояние, показатели липидного обмена) у пациенток с СД; а также проведён анализ течения раннего послеоперационного периода Выявлено что состояние беременных женщин перед операцией характеризуется метаболическими расстройствами гомеостаза. Послеоперационный период беременных с СД на протекает сложнее, чем у здоровых женщин без СД.

Ключевые слова: сахарный диабет, беременность, анестезия

Беременность и сахарный диабет взаимоотягощают друг друга, что приводит к оперативному родоразрешению. Послеоперационный период у пациенток с сахарным диабетом на фоне значительных метаболических расстройств, также протекает осложнённо.

В зависимости от характера акушерской и экстрагенитальной патологии используются методы общей и регионарной анестезии, каждая из которых имеет ряд преимуществ и недостатков.

В связи с изменением общей экономической и социальной ситуации в стране наметилась тенденция к увеличению числа рожениц с экстрагенитальной патологией, прежде всего метаболическими нарушениями (сахарный диабет — СД) [1, 2]. Высокая потребность в оперативном родоразрешении у этого контингента женщин побуждает к поиску рациональных и безопасных для матери и плода методов анестезиологического пособия. По данным статистики до 2 % женщин страдает СД, при этом повышается риск гипогликемии и кетоацидоза [3, 5]. Беременность способствует раннему развитию и прогрессированию сосудистых осложнений диабета. Новорождённые, рожденные от матерей с сахарным диабетом, также относятся к группе высокого риска. Адекватный выбор метода обезболивания позволяет избежать послеоперационных осложнений, как со стороны матери, так и со стороны плода. На сегодняшний день регионарная анестезия является методом выбора при обезболивании в акушерстве [4].

Интенсивная терапия раннего послеоперационного периода после абдоминального родоразрешения строится на многих принципах, среди которых адекватная анальгезия является одной из приоритетных задач, способствующей ранней реабилитации пациента и улучшению клинического исхода [4].

Цель: оценить физиологические параметры гомеостаза у беременных женщин с СД и влияние послеоперационного обезболивания на состояние женщин после оперативного вмешательства, а также оценить состояние новорожденных, рожденных от матерей с СД.

Материалы иметоды: Нами проведен ретроспективный анализ 110 историй родов женщин на базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска за 2015г в возрасте от 23 до 40 лет, которые были родоразрешены путем кесарева сечения в условиях спинальной (СА) и общей эндотрахеальной анестезии (ОЭТА). Все пациентки были разделены на две группы: 60 женщин с СД I типа (группа А) и 50 женщин без СД (группа В). Исследование проводилось на двух этапах: на первом этапе изучалась физиологические параметры гомеостаза у пациенток с СД; на втором этапе — проведён анализ течения раннего послеоперационного периода у 60 женщин с СД, родоразрешённых путём кесарева сечения под СА и ОЭТА. Женщины с СД I типа родоразрешенные путем кесарева сечения под СА отнесены к группе А1, под ОЭТА — А2. Состояние новорожденных оценивали по шкале АПГАР на 1-й и 5-й минутах после рождения.

Различий по параметрам возраста, срока гестации, класса и тяжести сахарного диабета между группами не было выявлено.

Критерии включения висследование:

– Беременность в сроке 34–40 недель, плановая операция;

– Одноплодная беременность;

– Наличие сахарного диабета I типа, состояние клинико-метаболической компенсации.

Спинальная анестезия проводилась с первой попытки, в асептических условиях в положении сидя на уровне L2–L3 0,5 % раствором маркаин-спинал-хэви в дозе 0,5 мг/кг. ОЭТА проводилась лекарственными средствами в средних терапевтических дозировках согласно приказу МЗ РБ № 615.

Во время анестезии проводилась инфузия кристаллоидных растворов (0,9 % раствор NaCl) со скоростью 8–10 мл/кг/час. Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 23,2±2,4 мин в первой группе и 23,7±2,1 мин во второй. Объем кровопотери составил 641,25±74,91 мл у пациенток первой группы и 644,32±73,52 мл во второй группе.

Обработка полученных данных произведена с помощью компьютерной программы Статистика 8 с использованием параметрических и непараметрических критериев.

Результаты иих обсуждение:

Проанализировано, что 70 % женщин были первородящие и 30 %- повторнородящие. В анамнезе у всех женщин имели место простудные заболевания 41(28,01 %), у 53(48,18 %) — заболевания мочевыделительной системы, у 38(34,5 %) — заболевания дыхательной системы, у 14(12,7 %) — гипотиреоз. Гинекологические заболевания в анамнезе имелись у 78(70,9 %) женщин: из них воспалительные заболевания различной локализации — у 51(46,3 %) женщин.

Среди осложнений беременности в группе А наиболее часто встречались фетоплацентарная недостаточность (ФПН) 56(93 %), хроническая гипоксия плода (ХГП) 52(86 %), многоводие — 60(100 %), угроза выкидыша и преждевременных родов — у 49(81,3 %), преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) — у 9(15 %).

Всем беременным женщинам (группы А и В) проводилось родоразрешение путём кесарева сечения (КС) с использованием ОЭТА и СА: у 23 % — ОЭТА, у 67 % — СА. В плановом порядке было родоразрешенно 77 % женщин, в экстренном — 23 %. Показаниями к операции КС в обеих группах были крупный плод 60(54 %), крупный плод в сочетании с рубцом на матке 15(13,6 %), несостоятельность послеоперационного рубца на матке — у 8(7,2 %), ПИОВ, при отсутствии эффекта от родовозбуждения 14(12,7 %), аномалии родовой деятельности 28(25,4 %).

Изучение параметров кислотно-основного состояния и газов крови выявило достоверное снижение уровня рН у женщин с СД (7,36±0,04) по сравнению со здоровыми женщинами (7,39±0,02). Данное уменьшение обусловлено дефицитом буферных оснований (-7,98±1,76) и уменьшением концентрации гидрокарбоната до 19,54±2,54. Параметры газов крови показали достаточное содержание кислорода, однако парциальное давление углекислого газа у беременных женщин с СД было статистически достоверно меньше, чем у женщин без СД, соответственно 31±3,17 и 36,4±0,8.

Нами выявлено увеличение уровня калия у пациенток с СД до 5,08±0,4 по сравнению со здоровыми 4,2±0,2 ммоль/л.

Таблица 1

Сравнительный анализ общего холестерина итриглицеридов выявил дисбаланс показателей липидного спектра, при этом убеременных сСД Iтипа наблюдались более значимые колебания вдинамике

|

Показатели липидного обмена |

Сроки обследования | |||

|

А |

В | |||

|

До операции КС |

Послеродовой период |

До операции КС |

Послеродовой период | |

|

Общий холестерин (ммоль/л) |

6,58±0,25 |

5,87±0,15 |

5,28±0,21 |

5,2±0,19 |

|

ТГ(ммоль/л) |

3,77±0,23 |

3,45±0,56 |

2,44±0,16 |

2,79±0,12 |

Было установлено, что у 75 % беременных женщин с СД, родоразрешённых путём КС под ОЭТА наблюдались колебания уровня глюкозы в пред- и постоперационном периодах (в среднем на 4,68±1,2 ммоль/л). В то время как у женщин, родоразрешённых путем КС с использованием СА — колебания уровня глюкозы составили 1,48±0,1 ммоль/л.

Таблица 2

Влияние анестезии на течение послеоперационного периода

|

|

Группа А1— ОЭТА |

Группа А2- СА |

|

Колебания уровня глюкозы, ммоль/л |

4,68±1,2 |

1,48±0,1 |

|

Гипогликемия |

9,2 % |

14,3 % |

|

Гипергликемия с кетоацидозом |

7,7 % |

10,3 % |

|

Синдром послеоперационной тошноты и рвоты |

18,6 % |

20,8 % |

|

Койко-день в отделение реанимации |

2,9±0,3 |

4,1±0,5 |

Частота развития гипогликемии в группе А1 составила 9,2 %, в группе А2 14,3 %. Гипергликемия с кетоацидозом зарегистрирована у 7,7 % в группе А1 и 10,3 % — в группе А2. Синдром послеоперационной тошноты и рвоты наблюдался у 18,6 % в группе А1 и 20,8 % у А2 соответственно. Длительность терапии в отделении реанимации (койко-день) составил 2,9±0,3 в группе А1 и 4,1±0,5 в группе А2 (таблица 2).

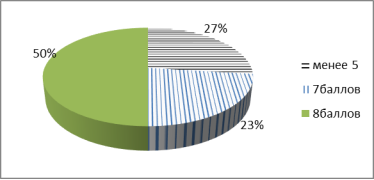

Рис. 1. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар

При оценке состояния новорожденного было выявлено: 27 % новорожденных имели оценку по шкале Апгар 5 и менее баллов и были переведены на ИВЛ, 23 % новорожденных имели оценку 7/7, у 50 % — 8/8 на 1-й и 5-й минутах соответственно (рис. 1).

Вес новорождённых при рождении составил (г) в группе А: более 4000,0–54 детей (90 %), 3000,0–3900,0–6 детей (10 %).

При анализе заболеваемости новорождённых в группе А 4 детей (6,6 %) нуждались в ИВЛ, у 54 (90 %) — признаки диабетической фетопатии, а у 2 (3,4 %) развился синдром дыхательных расстройств.

Выводы:

1) Одним из частых осложнений беременности при СД I типа является гестоз.

2) Состояние беременных женщин перед операцией характеризуется метаболическими растройствами гомеостаза.

3) Послеоперационный период беременных с СД на протекает сложнее, чем у здоровых женщин без СД.

4) Новорожденные, рожденные от матерей с ГСД имеют более низкие показатели по шкале Апгар при проведении КС под ОЭТА.

5) Спинальная анестезия обеспечивает стабильность основных показателей гомеостаза и является предпочтительным методом для данной группы беременных женщин.

Литература:

- Забаровская З. В., Барсуков А. Н., Мохарт Т. В., Шишко Г. А., Герасимович Г. И. Современные аспекты сахарного диабета и беременности в практической деятельности (методическое пособие для врачей).- М.:Минск,2002.-80с.

- Лысенков С. П., Мясникова В. В., Пономарев В. В. Неотложные состояния и анестезия в акушерстве. СПБ, 2004. 600 с.

- Петрухин В. А., Куликов И. А., Бурумкулова Ф. Ф., Котов Ю. Б. Гестационный сахарный диабет: факторы риска; контроль гликемии и профилактика диабетической фетопатии // Российский вестник акушера-гинеколога. 2007. Т. 7. № 3. С. 47–51.

- Римашевский В. В., Недень Л. Т. Эффетивность различных методов анальгезии в послеоперационном периоде при оперативном родоразрешении беременных женщин с сахарным диабетом I типа // Медицинская панорама. 2014. № 4. С. 53–57.

- Федорова М. В., Краснопольский В. И., Петрухин В. А. Сахарный диабет, беременность и диабетическая фетопатия. — М.: Медицина, 2001.-288с.