Учитывая то, что диабазы являются нетрадиционным сырьевым материалом силикатной промышленности, их свойства сильно зависят от термической обработки. В статье рассмотрено влияние нагрева на их химико-минералогический состав.

Диабаз — древняя кристаллически-зернистая вулканическая порода, представляющая агрегат плагиоклаза и авгита. Под этим названием объединяют значительную часть так называемых зелено-каменных пород и отчасти траппов. Кроме указанных составных частей, различные диабазы содержат оливин, энстатит, кварц, биотит, роговую обманку в незначительных количествах — магнетит, ильменит, апатит, хлоритовые новообразования серпентин, лимонит, кальцит и другие вторичные продукты. По химическому составу это — основные породы, содержание SiО2 которые варьируют в пределах от 45 % до 50 % — 52 % [1–4].

Окраска диабаза темно-серая или зеленовато-черная. Диабаз состоит из плагиоклаза и авгита и имеет в составе примеси кварца и роговой обманки. Плотность 2800–3000 кг/м3, предел прочности при сжатии около 200 МПа и доходит до 400 МПа. Диабаз хорошо полируется. Применяют его в виде щебня, штучных камней, плит, брусчатки, в качестве облицовочного материала. Из расплавленного при температуре 1100–1350°С диабаза отливают различные изделия. Плавленый диабаз стоек к кислотам и щелочам, обладает высокими диэлектрическими свойствами. Предел прочности плавленого диабаза составляет около 500 МПа [5–8].

В Узбекистане подобные породы имеют достаточно широкое распространение. Одним из перспективных объектов является проявления диабазов, диабазовых порфиритовУзунбулак II, которое расположено в 22–23 км к юго-востоку от р/ц Галляарал, в 12 км к северо-востоку от кишл. Абдукарим, в 2,0 км к юго-востоку от кишл. Узунбулак и расположено на юго-западных склонах Мальгузарских гор. Учитывая параметры проявлений, можно подсчитать прогнозные ресурсы петрургического сырья по Узунбулаку II: 2000 × 200 × 35 × 3 ≈ 42 млн т, где: 2000 — протяженность, м; 200 — ширина, м; 35 — среднее превышение над уровнем сая, м; 3 — удельный вес породы, т/м3.

Минеральный состав диабазовых пород по литературным данным [9], представлен плагиоклазом, пироксеном, хлоритом, оливином, кальцитом и очень малым содержанием кварца. Последние два являются продуктами разложения плагиоклаза. Структура пород порфиритобластовая, лепидогранобластовая, мелкозернистая. Текстура — параллельно-ориентированная. В минералогическом составе по степени преобладания обычно присутствуют минералы в следующем порядке плагиоклаз > пироксен > хлорит, кальцит, оливин и кварц.

С целью изучения изменений химико-минералогического состава в процессе термообработки диабазовых пород месторождения Узунбулак-II составы были подвергнуты нами термической обработке до плавления породы. Продукты термической обработки с целью определения фазового состава при разных температурах были исследованы рентгенографическим методом.

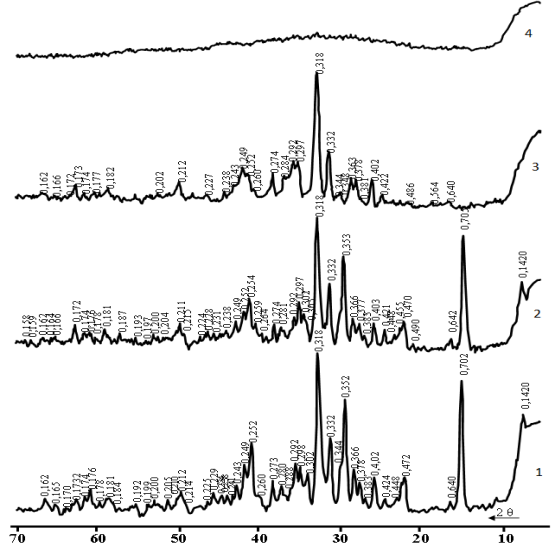

Рис. 1. Дифрактограммы диабазов Узунбулак II: 1 — исходный; 2 — термообработанный при 400оС; 3 — термообработанный при 800оС; 4 — термоообработанный при 1200оС

По результатам проведенного анализа (рис. 1, кривая 1) в исследуемых диабазах Узунбулакского месторождения присутствуют в основном вышеперечисленные минералы:

– олигоклаз (d/n = 0,638; 0,448; 0,402; 0,366; 0,318; 0,288; 280; 0,259; 0,252; 0,243; 0,229; 0,210; 0,205; 0,184; 0,178; 0,170 нм),

– ортоклаз (d/n = 0,638; 0,421; 0,402; 0,383; 0,332; 0,318; 0,292; 0,252; 0,229; 0,210; 0,200; 0,184; 0,172 нм),

– авгит (d/n = 0,298; 0,252; 0,229; 0,212; 0,201; 0,184; 0,174;0,162; нм),

– хлорит (d/n = 0,142; 0,702; 0,472; 0,353; 0,280; 0,243; 0,241; 0,238; 0,225; 0,205; 0,199; 0,192; 0,181; 0,172; 0,165 нм),

– кальцит (d/n = 0,383; 0,302; 0,249; 0,191 нм),

– оливин (d/n = 0,378; 0,344; 0,308; 0,0,273; 0,249; 0,234 0,225; 0,214; 0,192; 0,173 нм).

Рефлексы 1,42; 0,702; 0,383; 0,353; 0,302; 0,249; 0,191; 0,165 нм сохранившиеся до температуры 600оС соответствуют хлоритам и кальцитам, при дальнейшем повышении температуры от они исчезают в результате их разложения.

Анализ дифрактограмм в сопоставлении с термограммами подтверждает инертность породы до температуры 600оС. Выше этой температуры начинается структурное разрушение минералов группы хлоритов и кальцитов, переход их в расплав. При 800оС уже отсутствуют минералы группы кальцит и хлорит, судя по уменьшению и исчезновению многих рефлексов, начинается процесс перехода в расплав минералов пироксеновой группы (рис. 1, кривые 2–4).

По микроскопическим, рентгенографическим и электронно-микроскопическим данным в случае диабаза в них присутствуют несколько основных фаз в виде олигоклаза с формулой (Ca,Na)Al2Si2O8, ортоклаза К(AlSi3O8),железосодержащего пироксенового твердого раствора типа авгита (Mg,Fe2+) [Si2O6СаFe(AlSiO6)], кальцита СаСО3, оливина (CaFe)2SiO4, хлорита (клинахлор) с формулой Mg4.5Al2.5 [OH]8(Si3AlO10), очень мало содержанием кварца SiO2. Присутствуют также рудные минералы в незначительном количестве.

Таким образом, анализ состава диабазов Узунбулакского месторождения после термообработки свидетельствует о сохранении многофазности исследуемых горных пород до температуры 1200оС. Дальнейшее повышение температуры приводит к переходу в расплав всех оставшихся минералов. Из этого можно сделать вывод, что для получения стекол с целью дальнейшего производства на их основе петроситаллов необходимы температуры варки более 1350 оС.

Полученные результаты свидетельствуют о многофазности пород и после термообработок. В связи с этим для получения мономинерального продукта необходимо их подшихтовка недостающими компонентами.

Литература:

- Жуманиёзов Х. П., Шарипов Д., Исматов А. А. Современное представление о структуре и свойствах диабазовых горных пород // Сборник трудов Республиканской межвузовской конференции. Ташкент: ТХТИ, 2010. -С. 63–65

- Диабаз. www.geo.web.ru.

- Габбро-диабаз. www.karvin.ru.

- Химический и минералогический состав горных пород. www.novitsky1.narod.ru.

- Магматические горные породы. www.gubkin.ru.

- Изверженные горные породы. www.tdus.ru.

- Минералы Узбекистана. -Ташкент: ФАН, 1997. -157 с.

- Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан. — Ташкент: Университет, 1998. — 724 с.

- Татарский В. Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод исследования минералов. — М.: Недра, 1965. — 282 с.